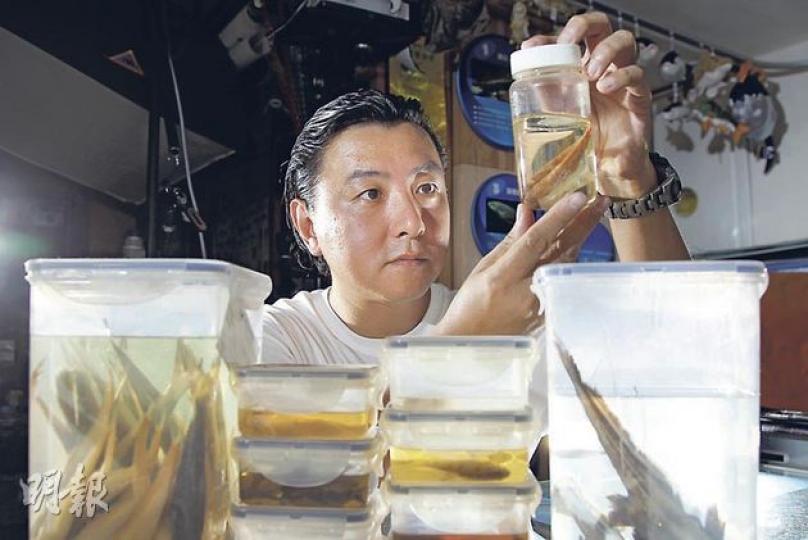

【明報專訊】莊棣華的訪問,是我做過時間最長的一次。

由上午談到下午,連續近六小時,一條問題他可以侃侃而談答足一個鐘,重點是,唔悶,絕對無睡意。

每件事情由過去現在講到未來;從個人的、城市的、國族的到環球的視角去說。

自小不滿足於看冰山的一角,喜歡動物,認識一兩種不夠,認識整個家族也不夠,他追溯到所有物種起源、地球太陽系銀河系宇宙怎樣形成,打破沙盆問到篤,才甘心。

造物神奇,只擔心自己命太短,來不及看、來不及講給更多人聽。

過往見報的銜頭都是香港魚類學會會長,結果他花了大部分時間跟我談人類。

「有咩問題?人咪又係魚!」莊棣華說。

所有動物都是由魚進化而來﹕恐龍,獅子老虎,豬牛羊雞,老鼠、雀鳥和人類,都是魚的變種。

「這是個魚食魚的世界。」不過人類這種魚,最是奇怪。

只有人類:自己人斬自己人

「人類文明目前發展成一個非常自閉的體系。動物會在同類以外的地方拎資源來支持自己生存,人不是,人類社會裏是自己人斬自己人去生存。你睇清楚,自然界無一種動物係咁。一個蟻窩裏無一隻螞蟻會餓死,但在香港、或其他的人類社會裏,係有人會餓死。這其實是一個警號,大禍臨頭。」

莊不是我所想像的科研人員或動植物學家,不問世事地鑽進一門非常人所能明白的知識範疇;他彷彿站在一個既入世又出世的位置,以研究魚這種最原初的動物為中心點,觀照包括人類在內的整個世界。與其說他是魚類專家,「博物學家」實在更貼切。沒聽過這學科?在科學細分為天文學、地質學、地理學、生物學、氣象學、人類學等專科以前,學人以宏觀的角度觀察和分析世界,亞里士多德、達爾文,就是出色的博物學家。「博物學是系統性地整理古今中外的知識,研究萬物的來由、存在形式和相互的關係,解答Who am I 和What is this的問題,基本上是人類文明的開端。」

先惡補一點自然科學知識。地球成形於46億年前,頭幾億年是由無機至有機的化學活動,43億年前出現單細胞生物,最初的動植物都在海裏,由於地質和氣候變化,一些生物上岸活動,脊椎動物首次上岸是4億年前,經歷多次隕石撞擊、天災異變,各式物種或滅絕、或倖存並進化,500萬年前,終於有人。

具自我意識是高級生物的特徵,而人類再高出於其他高級生物之處,其一是會運用工具和科技,其二是會思考、分析外界並把智慧成果世代相傳。問題出在近代200幾年,人類的自我意識無限膨脹,愈來愈迷信並過度發展前者,後者愈發式微。

人類霸道要支配環境

「本來整個自然界都是你屋企,所有生物共享一個地球,無國界、無關卡,多遠都可以去,每樣生物腳程去到哪個角落,就是他的家。最初人類在自然界揀個山洞住,係唔會見到曱甴就打的。後來憑一雙手做出工具,就開始改造環境,刀耕火種、建屋,將原有的植物剷走,做圍欄,不讓其他生物進入,我們對『屋企』的觀念從此局限。」

「這樣做有兩大弊病,一個是對外界的,一個是對自身的。對外界就是將自然界原本的環境毁滅了,用屋把自己圍起來,因自我中心而拒絕與其他生物共用一個空間,要無老鼠、無曱甴,乾乾淨淨,連細菌都唔可以有,只准自己喜歡的寵物走進屋內。由建築至服裝,現代人都發展出一種斷絕自然界、自閉式的審美觀和行為。」人類霸道地要支配環境,其他生物亦開始避開人,「比如米埔為何要整一間觀鳥屋,要人躲在入面窺看,雀仔才肯來?就係人失敗囉。你有無見過啲農夫一路彎身灌溉,背脊已經有隻白鷺停在上面跟住佢,因為農夫會同大自然相處,佢變咗環境的一部分。」

自然界原則:該死就要死

人自我膨脹破壞環境,也破壞自身,「自然界本是個大試煉場,當自然環境無法再直接接觸一個物種時,佢一定會愈來愈弱。我們的皮膚,以前可以隨便曬,家要搽嘢。以前細路仔周圍跑,畀狗咬、絆倒,自然界好多嘢可以教訓佢,佢會從中明白世界的運作和道理,咩要避開、咩應該做唔應該做。現在的小朋友都留在室內,所有教育負擔就落在自己人身上。於是有細路會唔知蘋果是紅色的、以為橙是一瓣瓣的、甚至不知道雞有骨,因為他們永遠只見到食物處理好的樣子。那一旦遇到天災人禍時,這樣長大的人如何生存?」

愈是依賴 愈易滅絕

「每個物種的滅絕,都視乎他對其他事物的依賴程度。有些魚只能活在3000米高的河流裏,一熱就死。愈是在特殊環境才能生存的生物,愈容易滅絕。所以最好別依賴,從來父母都會教,嫖賭飲吹唔好掂,因為慣性,無了就毒癮起。香港人去到某些地方,『喂你呢度無地鐵㗎?無冷氣㗎?』你無冷氣會死?無電話、電腦咁點算,成個社會係斷電就搞掂的,咁危險的文明,我寧願唔要。」

「醫學發達也是相當大的罪行,令應死的無死到,繼續結婚生仔,結果人口爆棚,人類留傳下來好多病弱的基因。本來自然界的機制是身體弱的必須要走,唔會因為你對親人朋友的情感而逆轉,你唔應該阻止,或去討論醫療道德、一個生命該唔該死。自然界最基本的原則是該死的就要死,通過品質檢定的才能生存下來,46億年的QC已是最合理的標準,你唔睇,用200幾年的科學就去也文也武,我覺得係要反省的。」

那個「你」在何處呢?

物競天擇,適者生存,往日是自然界的基本法則,本無善惡之辨;人類醫學扭曲了這道原則,令該死的沒有死,另邊廂人類的經濟體系又聲稱奉行這道原則,令很多本來不致身體有問題的人,活生生餓死。「每個蟻窩都有糧倉,工蟻守着,認得你係佢哋一分子,就會讓你進去吃飽再工作,負責搵食的蟻會不斷再把倉庫填滿,無一隻蟻會餓死,這是自然界裏健康的社會動物的存在形式。人類不是,你可唔可以走入麥當勞,唔畀錢食飽出來繼續做嘢?每個人忙於經營個人的儲蓄,不理會社會整體的儲蓄,才會有人餓死。整個人類社會的走勢是拎得起放唔低,乜都留。」基因變了垃圾崗,身體條件承受不了天災、傳染病時,積聚多少金錢又有何用?

放棄自身獨有的創造力

人類的身體比其他動物脆弱,足以自豪的本是思維分析、認知世界締造文明的能力,其他動物則是為生存而生存,但近代也愈來愈多人放棄自身獨有的認知和創造力,「我有些學生好得意的,交功課全篇從網上各處copy and paste。我話你自己影幅相、寫一兩句圖說,你在岩石上畫一幅畫,這都是你自己的意志、別人做不到的事,但如果copy and paste,那個『你』在何處呢?我細個的玩意、野外考察用的工具都自己親手做,到現在我送禮物給人,都會自己整自己畫,唔會買,因為無『我』在裏面。整一盤沙律都叫自己作品,但如果我買,如何將自己灌注入去?你的能力不在裏面,你個心就不在裏面。」

「這種觀念在整個社會都失傳了,自從有『買嘢』之後,整好晒,你揀件就畀人。當整個物件都見不到對方的蹤影,我會好唔開心。我走入大自然睇任何一隻動物,他們無智慧,但會好真好赤裸地讓我睇到他們是誰。但你知不知到你對住那個人係咪佢?有些懷疑吧?當人無自己的表達方式時,存在的意思是什麼呢?你做的事全都不是出於自己意志的,只在社會裏做一隻齒輪,你唔識話畀人聽你係邊個,所以出咗一套電影叫Matrix。」

活在香港,這種Matrix化的社會更明顯,「好多人將一生賭注在一嚿石屎上,只想買到自己一間屋、安置好一家人。全世界人口70億,每人平均擁有的空間是20平方米,但在香港是0.015平方米,好似沙甸魚一樣企滿晒,人多到一個咁可悲的地步。」

為社會留下屬於自己的貢獻

「人類最優秀之處本是傳承知識、為族群留下文化遺產,想活得似番個人、而不是動物,就要用番你這部分。如果你只顧自己夠飽、自己買嚿磚頭,就同其他動物無分別。有無為社會留下一些屬於你自己的貢獻,是人同動物唯一的分界。」

做個知識上的飽鬼

莊棣華看人類社會的眼光是帶批判意味的,卻自言甚少抗議什麼、也從不是憤青,「持有太多偏好去睇這世界,是現時人類社會最大的不幸。如果你覺得太陽由東方升起是一件唔好事,『唉又好熱喇』,你呢一世都會痛苦,因為太陽一定日日升起的。如唔如意,對我來說不是問題。我媽生我就像給了一張戲飛,這場戲點都要睇到死的一日。唔需要批評,合理唔合理,地球46億年來已經perform了出來。地球要reset好容易,一粒隕石掉下來就可以,人類會承受番自己做過的事。大宇宙裏有30萬個小宇宙,一個小宇宙裏有30萬個銀河系,銀河系入面有30萬個太陽系,有個太陽系裏面有地球,地球上面有一塊叫中國,中國下面一粒的叫做香港。美國太空總署的數字是,宇宙對人類來說,96%是dark matter,unknown的,集全世界人類的智慧總和,至今只明白了這宇宙的4%。一場來到,不如靜靜地睇吓這個世界。不用怕餓死的,最恐怖的餓是臨死才覺得自己無學夠嘢,做個知識上的飽鬼,起碼我認識過這個世界。」

文 林茵

圖 林俊源

編輯 蔡曉彤

[email protected]

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)