【明報專訊】視網膜病變是糖尿病常見的併發症之一,世衛建議患者每年最少檢查視網膜一至兩次,而俗稱「照眼底」的檢查方法,往往要由眼科專科醫生詳細分析視網膜血管作診斷,加重醫生工作負擔。中文大學為此發展出全自動化圖像分析系統,糖尿病患者只需上載視網膜圖像到網頁,即可得到初步評估,學者亦正嘗試把技術運用在評估中風風險之上。

俗稱「糖尿上眼」的視網膜病變,是糖尿病引起的併發症。患糖尿超過10年的病人,高達八成有視網膜病變,嚴重者會失明。過去人工檢測視網膜圖像,診斷及等候需時,解讀亦容易出現差異。中大研究團隊設計的自動分析系統,只要把俗稱「眼底相」的視網膜圖像透過互聯網傳送到伺服器,程式會分析圖像再配對資料,找出有沒有分泌物、視網膜出血或新生血管,評估病人的視網膜病變機會,準確度超過九成。

準確度逾九成 望縮短輪候

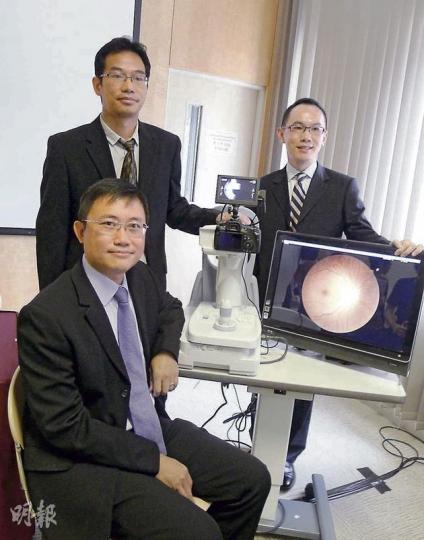

中大醫學院生物統計學部主管徐仲鍈教授表示,技術已註冊,希望一年內可投入服務,但推出模式仍有待研究。而拍攝「眼底相」所需的儀器及相機,在一般眼鏡店、視光師都有配備,相信能做到方便及廣泛應用。

一般眼鏡店可拍「眼底相」

另外,中大首次發現分析視網膜血管有助了解腦血管狀况,可推算中風風險。若「眼底相」顯示有視網膜動脈閉塞,中風風險為正常人的3倍。徐教授把血管比喻為水管,若分支角度、彎曲度較大,「水流」冲擊會令管道易損耗;若血管直徑小或局部狹窄,也容易閉塞。

以往診斷腦部血管異常會使用磁力共振,但公立醫院平均輪侯最快要一年,需時較長,也不適合患幽閉恐懼症、佩戴起搏器等金屬儀器病人。

嘗試用於評估中風

中大嘗試把自動分析系統應用在中風患者上,初步研究跟進了244名病人,一半為中風患者,另一半作對照,反映系統檢測的準確度分別達94%及89%,未來會對照磁力共振結果作進一步研究。不過,「眼底相」對本身有白內障、眼腫瘤,以至視網膜影像模糊的患者有一定限制。

新聞類別

健康

港聞

詳情#

留言 (0)