【明報專訊】海難,發生於南丫島,讓人悲痛,無法撫平。

更形強烈的震撼,在於距離突然兇猛的海的不遠處,本來就是一個靜好的小島。

是的,小島平易近人,發展速度雖落後於比它更小的島嶼如長洲,但地理位置方便、生態環境豐沃,平凡美好。

美好的事是藏不密的,於是,南丫逐漸變成旅遊勝地,不論是本地客,抑或自由行。

榕樹灣的手藝檔、咖啡香可能已是太熟悉,這趟我們往東邊走,來到索罟灣,雖然少了小店小攤,不過留待人們發掘的,卻是更多更多。

事不宜遲,好趁發展商未掘到這裏以前。

南丫島以北,是遊客常訪的榕樹灣,有海鮮檔,有洪聖爺灣,有家庭式咖啡店。不少人也偶爾會在島上行山,從榕樹灣起步,走1個多小時,就來到靠東的索罟灣。踏進山間樹蔭的,不止有要來呷呷新鮮空氣的城巿人,住在榕樹灣的Sally,這天也沿着步道行來索罟灣,行山,本來就不止是為運動興趣而存在。而她來索罟灣,亦是為了另一趟游走於山間的體驗。

尋找5000年前足迹

索罟灣店子較少,但若往山上走,看到的原來比店子裏的琳瑯滿目更多更踏實。風景怡人是保證的,歷史痕迹亦很聞名。香港開埠百多年,坊間常說的歷史保育,每每只有一百幾十年,要到博物館看香港的古老石器,還不如親自踏一遍古代先祖踏過的土地。南丫島出土的文物,大概比香港其他地區發現的要早得多,最遠的能追溯至新石器時代,人類在南丫島上的足迹,足有5000年歷史。在島上一直住下來的人,大多是廣府人,主要有吳、方、曾、陳、周五個姓氏,聚居於榕樹灣,也有部分選擇在索罟灣落腳。在往外交通仍未打通的年代,島民以務農和捕魚為生,這種生活的模式,現在島上也能找到活生生的證據。捕魚當然不必解釋,成行成巿的蝦乾蝦糕已說明一切,至於農田,在索罟灣以南的東澳村及以東的模達村,仍有不少已荒廢的菜田,在村落裏,在平房前。若嫌農田沒看頭,Sally會告訴你,這裏還有一些戰時日軍留下的記號——除了炮台,除了防空洞,還有山中神秘隧道,是二戰時期日軍吩咐村民挖掘的,目的也許留待緊急「走佬」之用,但老村民說,那實際上是用來儲糧的。

小店小檔以外的靜好

Sally帶我們走的路,走了兩小時多,經過了兩所舊校、三個灘、四條村,遇見了一隻人面蜘蛛、三顆毒果子、上十種能清熱的藥草,和數十棵海邊紅樹,碰面的人卻不夠十個。知道這路的香港人大抵不多,可是發展商早發現這種靜好,水療酒店、遊艇會密鑼緊鼓。我們要留住香港人的後花園,首先應好好用雙腿去認識這裏的好。

(a)天后廟拜會「白龍皇」

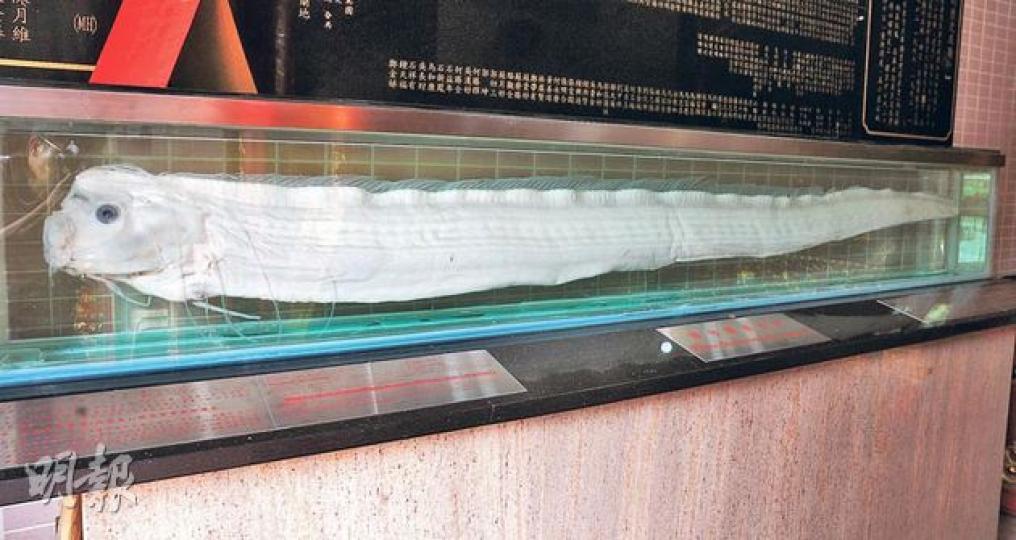

天后廟是臨海民居的標誌,全香港有逾百座。索罟灣的天后廟,是清代道光年代所建,已有180年歷史。最與別不同的是,這個天后廟裏有「白龍皇」坐鎮——白龍皇又稱「銀龍」,學名「勒氏皇帶魚」,是東非至南中國海一帶水域罕見的海洋生物,全亞洲只有5條白龍皇製成標本,索罟灣天后廟裏的是其中一條。這條長達2.74米的白龍皇,在2001年夏天被發現於東南丫海峽海面漂浮,奄奄一息,海鮮酒家曾一度嘗試收養,但最終回天乏術。最後製成標本放於天后廟內,傳說能親眼目睹白龍皇的人,都會有運行!

(b)光鮮山墳「迎賓」

從天后廟踏出,左邊不遠處有條往山上走的石級,可以通往山頂的涼亭眺望港島南。約半小時的腳程,沿途都能拾到關於南丫島的知識,不論是文化上的,抑或是生態上的。我們拾級而上,在草叢樹蔭間,突然看見一個又一個的山墳,就在咫尺之間。「墳場」沒有入口,靠近山路的墳墓都光鮮新簇,島民Sally說,近年多了墓地翻新的工程,都多得南丫島的樓巿,租金飈升,島民都富裕起來,紛紛粉飾祖墳,是為光宗耀祖的一種演繹。她說,在這些光鮮的墓地背後,再往山上走,其實還有很多山墳,不過因為偏僻且少人路過,才沒有翻新的必要吧。

我們沒越過墳群,沿山路一直往上走,山路雖不闊,但乾淨好走,半小時的路並不怎麼吃力,山邊還認出不少與生活連上關係的植物。例如錫葉藤,摸上去粗糙堅硬,是舊時人們用來刷鑊的工具;又例如很容易認出的兩面針,葉子兩面都長有刺針,是可以用來外敷止痛的草藥。

(c)東澳破村尚有人居!

在山頂處,遇到三岔口,右邊再上就是涼亭,能眺望半個南丫島,還有港燈插在西邊的「三支香」發電廠;左邊則通往菱角山,山頭佈滿岩石,是火石爆發遺留下來的痕迹;前方的下坡路,多走約20分鐘,就來到東澳村。東澳村大體上已荒廢,十室九空,房子大多已破爛,不過Sally說,仍有至少兩戶人家居住。周伯曾在家門前遇上Sally,談得高興,親帶Sally往樹叢裏尋幽探秘。原來那兒通往戰時日軍找來村民興建用作囤積軍火和糧食的隧道,每天給予大人一杯米、小童半杯米作酬勞,周伯說,他們已算是比較「善良」的日軍。

往岸邊再走,旁邊就是石排灣,Sally形容,這是一個「悲情沙灘」。08年颱風「黑格比」襲港,西北風把沙吹起,蓋滿旁邊的行人路,完全走不到人,後來更因此把行人路「加厚」多建兩層。是啊,沙灘外的石屎路像階梯,新建的路,生硬地在舊有的路上堆建。然後,到今年「膠災」發生,石排灣重災,膠粒多得把大石也掩蓋了,就像下完大雪一樣,當日以百計的熱心巿民,都從索罟灣再步行約半小時來到執膠粒。這天,「膠粒收集處」的小膠牌仍然佇立在沙灘上。而「膠粒收集處」旁邊,聽說就是地產商計劃興建水療中心、酒店和遊艇會的地點。

(d)廢校大樹壓頂!

多走約15分鐘,經過榕樹下的一排荒廢舊村,是周姓氏族的舊居。通至模達村的路上,會途經兩間破舊的學校,Sally說,一個小小的南丫島已有3間小學,足見當地人十分注重教育,可惜如今都已荒廢。往「南段小學校」的路,早已荒廢,若非Sally帶路,絕難發現這條長滿草木的小路,原來通往有如鬼故中的舊學校。細小的校舍損毁嚴重,頂頭的校名依稀可見,用以供學童攀爬的品字形鐵架以及窗框全是鏽痕,課室內黑板及電線均已損壞,其時日光漸減,氣氛詭異。

繼續往東走,不遠就是模達村舊校。破爛的學校,不一定詭異的,這裏較開揚,樓高兩層,以往學生在下層上課,而老師則住在上層,對出更有水井。其實模達村有數百年歷史,是典型的舊式農村,早年更有碼頭,可惜亦因年輕村民多往外住而荒廢。Sally每次到這學校,校舍旁邊的大樹便愈見巨大,在外看大樹快要把學校遮蔽住了,看來若沒人好好維修保存,不久後就會被大樹壓塌了。

(e)藍膠桶養魚排

一個個藍色的膠桶,用繩連繫好,南丫島的養魚排,規模在香港屬較大型的。因為這兒是天然內灣,因此十分適合發展漁業。Sally憶述以往在海捉到的魚及蜆也十分肥大,可惜近年的產量及體積也變得愈來愈小,即使是未完全成長的也照樣推出市場,跟外國會把小魚拋回大海的做法相差甚遠,而且海面污染愈來愈嚴重,若要持續地發展漁業,則需要弄好排污的問題。在碼頭附近,現在正大興土木建設污水處理,是除了港燈發電廠外,再一個龐大的建築物。

「南丫島探索生態遊」

日期﹕每月第一個星期日

時間﹕上午9:00至下午12:30

查詢﹕2728 6781(長春社)

網址﹕www.cahk.org.hk

文 陳嘉文、楊宇軒

圖 劉焌陶

編輯 方曉盈

fb﹕www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)