【明報專訊】去年中秋前夕的九華徑三級火、打鼓嶺一家四口滅門案、浪茄鐵鏈鎖屍案等,傳媒不是不獲警方通知,就是數小時後才收到通知。香港記者協會調查發現,警方去年下半年每日平均接獲212.7宗案件,平均每日公布2.7宗,只佔1.27%,其中5天更「零發布」。記協指摘警方未兌現承諾,要求警方刪去涉個人私隱的資料,統一一個平台發放突發案件信息。警方強調尊重新聞自由,會按原則發放突發事故消息(見另稿)。

警隊於2004年底採用第三代指揮及控制通訊系統,並由警察公共關係科發放突發事件信息,當年有警方人士向傳媒估計,每日可發放100條信息,並在案件發生20分鐘內通知傳媒。

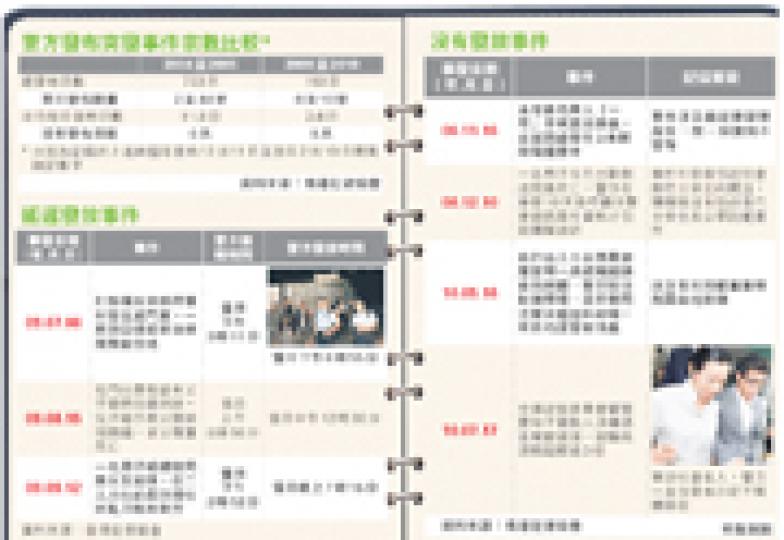

去年下半年5天「零發布」

但據記協統計,警方去年下半年共發布501宗突發案件,即平均每日2.7宗,其中5天更是「零發布」,然而每日報章見到的突發案件卻遠不止此數,原因是傳媒透過消防處通訊系統接收信息;換言之,無人死傷(不用通報消防)案件可能「石沉大海」。

指涉名人高官一律不報

這種「有案不報」的情况較2004/05年度更嚴重(見圖),記協主席麥燕庭昨在記者會上舉例,2008年底及2009年初,分別發生男子在巴士跌倒死亡的案件,警方均沒有發布,相反公布一宗涉及有人輕傷的交通意外,質疑警方選擇發放信息時可有考慮公眾利益。記協更質疑,以往凡涉及高官、紀律部隊及名人的突發案件一律不報,卻沒有解釋原因。

記協統計又發現,能兌現20分鐘承諾的信息發布只佔兩成,有10宗案件在事發後兩小時至逾四小時發布,最遲的3宗分別在事發後逾4小時才公布。

香港新聞行政人員協會主席楊健興表示,該會從未談及有關議題,但這不代表記協提出的不是問題,他會先了解調查細節及向同業了解實况,再考慮如何處理。

浸會大學新聞系助理教授杜耀明指出,突發新聞種類傾斜在醫院發生的案件,令傳媒呈現的社會圖像出現扭曲。他認為,涉及公眾利益的突發案件必須發布,警方現先進行第一層過濾,以行政利益決定是否發放,傳媒完全沒主動權。

中文大學新聞及傳播學院院長蘇鑰機表示,具社會意義、普遍性、能引發關注社會情况或法例的,都是「有意思」發布的案件,記協與警方應就發布標準定出共識。