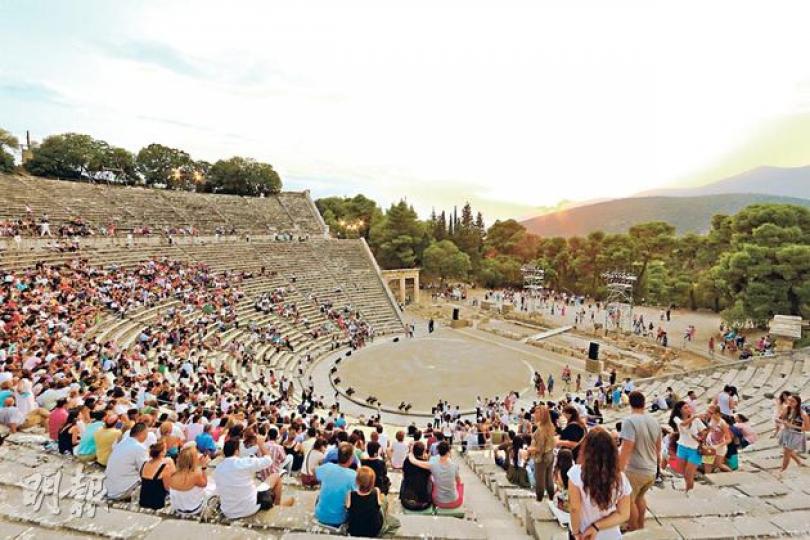

【明報專訊】每年在夏季6至9月期間,希臘都會舉辦盛大的希臘藝術節(Hellenic Festival),表演世界級戲劇、音樂和舞蹈。其中,離雅典市中心約兩小時車程的埃皮道魯斯(Epidaurus),每年7月初至8月底公演希臘戲劇,演出地點是建於公元前四世紀的古代劇場,不但是藝術節的亮點,觀眾更可坐進真正的古蹟裏,感受古希臘人的城邦生活。

在希臘,到處也能看見戶外劇場的遺蹟,可見它們是民生重要的一部分。可是,在沒有電、沒有擴音器的日子,要讓萬多二萬人一起看話劇,建造劇場時便要精密的物理和數學計算。現在看見的眾多劇場遺蹟,一致以山坡作基座,沿山坡而上,作半圓狀,讓所有觀眾看得清楚。

在埃皮道魯斯,座位斜度大概為26度,這與劇場那完美音效據說大有關係,令這個可坐最多約14,000人的劇場,就連最高山頂位的觀眾,也能清楚聽到演員聲音。除了傾斜度,有說一排排凹凸的大理石座位,也有效反射場中間音波。更精彩的是,反射音波時能放大演員的對白和歌聲之餘,同時能吸走觀眾低聲交談的嗡嗡聲。若沒法在埃皮道魯斯看公演戲劇,也可試試與同行朋友玩一個遊戲:一個人在場中間大聲說話,另一人在四十多行以上的山頂位從左走到右,感受一下那精彩的音效。

座位斜度造料精密計算

參加希臘藝術節、看一場戲劇,對今天希臘人來說仍是一件大事,不少雅典人會穿上漂亮衣服,花上兩個多小時車程前往埃皮道魯斯看戲。除了最貴座位,大部分戲票不設劃位,因此為了佔得好位置,戲在晚上9時開場,大家約在黃昏6時便陸續到達。大家先在劇場旁邊的草地野餐和嬉戲,那草地上有不少大橄欖樹和其他樹的樹蔭,加上夏天盛放的紅的白的花朵,與女士們五顏六色的長裙互相輝映,場外充滿了歡樂節慶氣氛。

希臘當初興建劇場,主要為了祭酒神戴歐尼修斯(Dionysus),只在祭酒節慶才表演;後來城邦發展發達,希臘人對藝術和娛樂的需求增加,在雅典就每年舉行戲劇比賽。在全盛時期,雅典衛城下的戴歐尼修斯劇場(Theatre of Dionysus),雖然只能容納17,000人,但人們擠啊擠,進不了觀眾席就站在山邊,竟可以擠出3萬人來!可見希臘人自古就熱愛戲劇。

盛裝賞劇二千年不變

今年為希臘藝術節打頭炮的,是家喻戶曉的伊底帕斯殺父娶母悲劇。伊底帕斯(Oedipus)的父親是底比斯國王,因神諭指他會被兒子殺死,因此將他丟到森林,結果被另一個國王當作親子撫養。伊底帕斯長大後從最有名的聖地德爾斐(Delphi)得到神諭,說他將殺父娶母,他為免神諭成真就離開了成長的地方,卻在路上因口角意外殺死了素未謀面的親生父親,後來伊底帕斯更意外得到底比斯的王位並娶了王后。身世秘密最終被揭穿,最終他母后兼妻子羞愧地上吊自殺,伊底帕斯則因絕望而刺瞎自己雙眼。

原以為在希臘古劇場裏,可以看到演員使用那些表情誇張的面具演戲,結果當日這個新派劇團只以戲服表達角色,而且以希臘語演出。不過即使看不太明白,但主角和歌隊(Chorus)的表現仍如想像般精彩,樂器只有兩隻鼓,但和唱聲時而激昂,像讚美伊底帕斯的勇敢;時而低迴,像同情他的不幸,光聽歌詠的感情與力量已能感動人。古希臘戲劇重視教化的功能,通過英雄的厄運,以突顯他們在逆境下仍能堅持偉大情操的美德,例如伊底帕斯,就是教導人要不畏後果地追求真相——即使知道會帶來悲劇結局。

拜見神諭聖地

伊底帕斯的故事,還反映了古希臘生活的另一個特色,就是重視神諭。劇中出現過的神諭聖地德爾斐,到今天也是一個有名的遺蹟,距雅典約3小時車程。德爾斐是位於山坡上的小鎮,神諭聖地就建在巍峨的山坡上,俯視着一個壯麗峽谷。在公元前400至500年起,這裏香火非常鼎盛,比其他神諭聖地都要重要,主因是地理位置理想,接近政治中心雅典,也位於商旅必經之路上。當時的人都很依賴神諭做大小決定,小至商旅是否出行,大至亞歷山大大帝是否攻打波斯,都曾在德爾斐求神諭。

出沒注意﹕到「柱」可見建築美學

聖地德爾斐裏最重要的是阿波羅神殿,殿外有多座屬於希臘各地的「寶庫」(Treasury),是當年為收藏各地朝貢品而陸續興建的,建築也能反映當時的建築風格。希臘建築主要採用三種風格的柱,分別在於柱頂和柱底裝飾,當中以多立克式(Doric)最簡單,只是在圓柱頂上以正方形石塊封頂,柱底沒有裝飾。雖然這種石柱設計簡單,但十分堅固,大部分神廟也採用,例如復修中的雅典寶庫在公元前485年興建時,採用的就是多立克式石柱,與阿波羅神殿的相同。

旅遊錦囊

簽證:持BN(O)及特區護照免簽證

貨幣:1歐元約兌9.8港元

機票﹕香港沒有直航服務至雅典,卡塔爾航空來往香港及雅典,途經多哈,票價約8388港元起

交通:在希臘藝術節期間,設巴士按節目時間來往雅典及埃皮道魯斯,來回票價23歐元(225港元)。其餘日子也設固定班次。另外,從雅典每天有數班車前往德爾斐,若在雅典旅遊可即日來回德爾斐作一天遊

藝術節網址﹕www.greekfestival.gr/en

文、圖﹕周泇然([email protected])

編輯 何錦源