新聞類別

副刊

詳情#

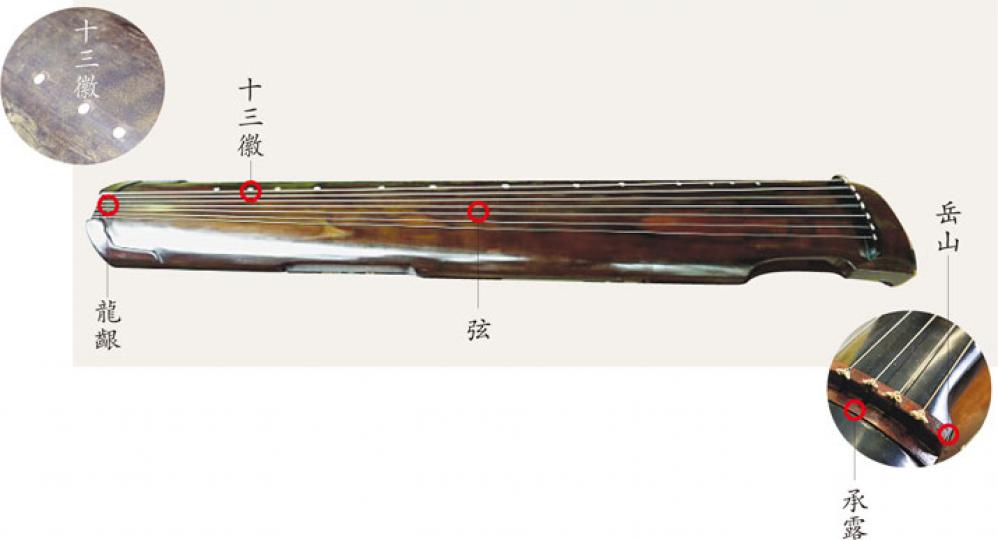

【明報專訊】古琴普通結構分為琴體和七條琴弦。琴體有支撐琴弦的「岳山」,琴首用作穿弦的「承露」及琴尾支撐琴弦的「龍齦」。琴面上有十三個用作標示音位的小圓點,用貝殼或玉石製成,稱為「十三徽」。琴底有兩個音孔作共鳴,分別為位於中部較大的叫「龍池」,於琴首較小的作「鳳沼」,多為長方形,亦有圓形。

五十年木材

造古琴,木材也十分講究。蔡說有人以漢代墓穴的木材造琴,但因年代「過晒籠」而影響音質,其實有一百幾十年歷史的木材最好,如從拆毁同治年間大屋而得的柱樑便最好。蔡坦言他所用的木起碼也有五十年歷史。市面上的琴以梧桐、杉木、楠木等製作,蔡說用梧桐木做琴面,梓木做琴底,那出來的聲音才是最好。承露及岳山便用上堅硬的紫檀木,可使聲音更清脆。

二百工時

首先在木上劃出圖樣,在已風乾的木上刨出琴型,上漆,用砂紙磨平琴面,再嵌岳山承露等,再上弦調音,工序看似簡單,其實最起碼要用上二百小時。上漆時會混入鹿角灰,保護琴面及使木質更鬆軟,增加共鳴。蔡說「窮油富漆」,即假如有錢的話,漆上多少層也可以,但最少也要二十次才可確保質素。

蠶絲/鋼絲

過往的琴弦也是蠶絲所造,後來除着科技進步,出現了尼龍包着鋼絲的新材料,令聲音更響亮。但仍有人喜愛蠶絲,較少金屬質感,蔡會視乎客人需要而選用不同的弦線。

留言 (0)