新聞類別

副刊

詳情#

【明報專訊】因為年末大掃除,許多塵封的旅遊雜物被揚起,多年來,隨手塞進file的舊車票一一出現眼前。我們當局者迷,兵來將擋,當時沒留意,只有閒下來回頭看,才發覺時間原來走了那麼遠,而我們所面對的有限時空,也原來靜靜地起着大變化。

舊北京風味紙車票

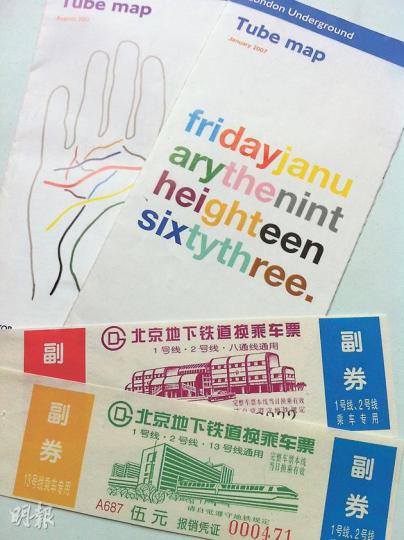

不說什麼,就說地鐵車票,在2008年奧運舉行前,北京地鐵的車票還是紙張,紙質不特別好,黃黃粗粗,卻很有性格,版畫似的設計,樸實、鄉土,線條粗獷紮實;車票要到櫃枱跟服務員購買,也有專人像收取垃圾一樣收票,票到他手,立刻會揉作一團。

買票時,賣票的阿姨隨口說,奧運後便不會再有紙車票了。「噢,真的嗎?」回想起來,我們當時還真當機立斷,立刻向她買下各款車票。「每款都要呀?」她有點奇怪,語氣倒是冷冷的。「留念嘛,舊北京風味。」我們簡單地說。她頭也不抬,沒說什麼,把票撕出,輕輕拋給窗邊的我們。這種服務,當然也是舊北京風味。

隔了一個海峽的台北捷運,現在用代幣,但早期倒是用磁卡,還印有幾米的地下鐵插圖。這一張,我沒留下,卻清楚記得,因為我多麼後悔沒有留下。

給自己最好的手信

還有倫敦地鐵,今年剛好慶祝150周年,這條在1863年開通的史上第一條地鐵,為全球地鐵立下典範。車票也從紙本過渡到電子車票Oyster Card。我沒留下許多車票,况且曾經出入我手的車票,其實不怎麼漂亮,反而是為遊客提供的袋裝地鐵地圖,多年來請到不同藝術家製作封面,大部分創作以英國地鐵線的顏色發揮,顏色好看,作品好看有意思,所以每次到倫敦都拿,也不理是否有需要。

這些不用錢的東西,又不佔地方,值不值錢是其次,肯定是給自己最好的手信。

文、圖 黃潔玲

留言 (0)