【明報專訊】長達50天的南丫海難事故聆訊,今、明踏入結案階段,研訊不但解釋了兩船相撞前航行軌迹,暴露了「南丫四號」的結構問題,更揭發最少13名曾參與驗船的海事處人員馬虎檢查及頻頻「漏招」,致在審批圖則及驗船程序出現四大疏漏﹕一是無發現船舶不依圖則漏建水密門;二是抗沉穩性數據錯足16年;三是無發現船員濫竽充數;四是救生衣數量不符要求照樣發牌,意味「南丫四號」造船之始已埋禍根。外界冀政府全面檢討驗船機制,並重新檢視發牌船舶的圖則及結構,減低事故風險。

10•1國慶夜海難導致39人罹難及百多人受傷,政府調查委員會研訊今日踏入第48天,已傳召約110名證人,律師今起結案陳辭。綜合研訊內容,肇事兩船長都無運用雷達,亦無船員協助瞭望,以致太遲採取避船行動;「海泰號」更犯下致命錯誤,錯扭左軚被批評「嚴重過乜都唔做」。

官斥驗船人員推搪

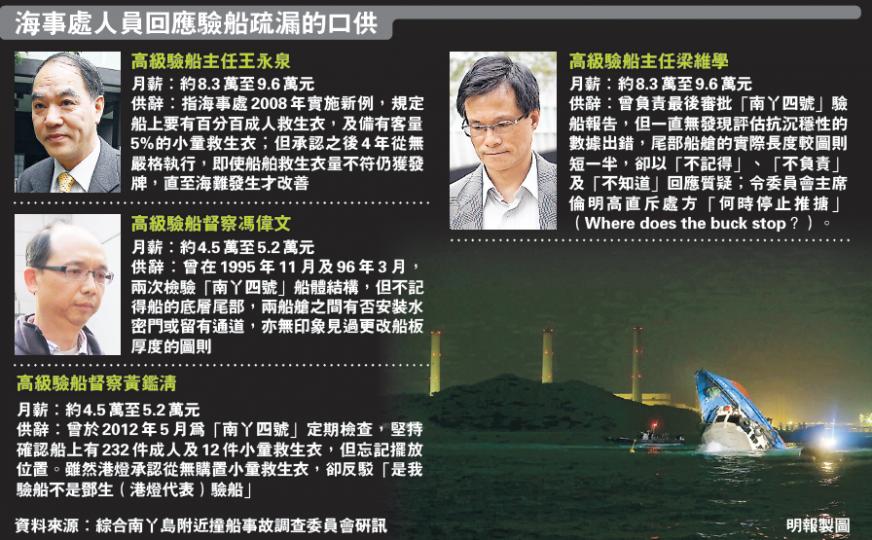

調查亦暴露了海事處驗船手法,以及處方人員相互「卸責」。委員會主席倫明高曾直斥他們「何時停止推搪」(Where does the buck stop?),隨後須重複傳召該處驗船人員上庭,共有23人作供,當中最少13人在南丫四號建船至肇事前曾參與驗船。專家證人曾指出,船廠無跟圖則在船底尾艙裝設「水密門」、更改船板厚度,以及港燈1998年在船上加設壓載物,均可加速船舶沉沒。

無水密門救生衣不足照發牌

「南丫四號」在1995至96年建成及取得牌照,海事處批圖及檢驗新船時卻先見兩大錯漏。處方人員曾供稱,從無留意兩船艙間有無水密門,甚至有否留有通道;而用以評估抗沉穩性的尾艙長度,實際建造卻較圖則所示短一半,有處方人員在研訊期間才如夢初醒,但就以「不記得、不知道、不負責」等回應律師質詢(見圖)。研訊亦發現同一新船檢驗涉及多人,導致溝通甚為混亂。

抗沉數據錯足16年 研訊方知

隨後船舶下水,處方要每4年大檢,檢視船舶結構、救生設備及船員緊急應變。雖然2008年實施新例,規定船上要每人有一件救生衣,以及備有客量5%的小童救生衣,但處方人員卻稱「上司指引」,毋須嚴格執行新例的救生衣數量要求,可照樣發牌。另外,即使牌照規定「南丫四號」要有4名船員,但實際只有3名船員,驗船時則由港燈派職員充數,處方同樣無發現。不少作供人員仍在海事處任職,自1996年以後也有晉升,月薪達4.5萬至9.6萬元。

香港工程師學會輪機暨造船學界別顧問小組主席司徒家成指出,事件令政府須檢討海事處的溝通及培訓機制。雖然海事處已委託國際驗船機構「船級社」,評估及制訂新的批圖及驗船指引,但只屬一次過項目,建議引入獨立現行架構的委員會,如工程師學會、皇家造船師學會等成員,定期審視發牌船舶,並訂定短、中、長期措施,若有需要應重新核對船舶圖則及結構。

明報記者 錢瑋琪

新聞類別

港聞

詳情#

留言 (0)