【明報專訊】前英國首相戴卓爾夫人剛於4月8日病逝。一如其他歷史人物,世人對戴卓爾夫人功過的評論將永無定論,但有一點不容否認,戴卓爾夫人所奉行的經濟自由主義,的確扭轉了當時長期積弊的英國經濟,並為英國倫敦成為世界金融中心奠下基礎。

戴卓爾夫人的自由主義經濟主張,核心理念就是將政府於經濟的角色分量調低,令市場機制得到更好的發揮(即港人常提到的大市場、小政府理念)。在戴卓爾夫人主政的10年,政府在收服工會後,將大量無利可圖、需要政府大幅補貼的國企私有化;又把大量公營房屋低價售予「合資格」買家,令不少英國人能夠受惠於其後30多年的資產升值潮。與此同時,戴卓爾夫人還大刀闊斧推行財政改革,她將入息稅大幅降低,並透過私有化的推行,大幅降低政府於工業補貼、運輸及房屋的開支。

為增加稅收及回復倫敦作為世界金融中心的地位,她同時降低金融業的規管,為金融業引入競爭,令當地金融業產生一番新氣象。通過這一系列的措施政策,英國政府於戴卓爾夫人管治下,成功將政府總開支的增幅,降低至只及GDP增幅的一半,將大量經濟資源從政府轉到私人市場手上,一舉扭轉戰後工黨長期執政下的高稅高補貼國營的治國方針,重燃英國經濟活力,為英國其後20年的經濟持續增長奠下基礎。

坊間對戴卓爾夫人經濟主張的評論多如牛毛,不需筆者多寫。筆者只想指出,特區政府在曾蔭權任內,所推行的政策方針其實跟戴卓爾夫人那一套分別不大,但由於港英兩地所處的時間空間不同,英國中興的國策卻反加深本地各階層的矛盾,令施政倍加困難。

英國的得Vs.香港的失

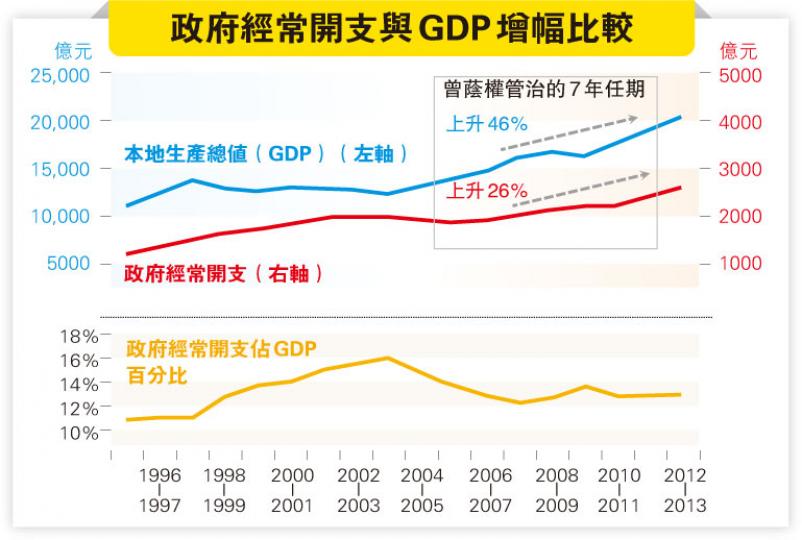

曾治下的7年任期,基本的經濟方針就是不斷強化「大市場、小政府」的原則。一方面,政府大力收緊經常性開支增幅,成立形形色色的基金以擺脫政府於社會投放的包袱,另一方面,政府銳意減少房屋開支的重擔、停建居屋、減慢公屋的建設以至私有化領匯,去掉政府管理公屋商場的責任。附圖清楚顯示,政府經常開支佔GDP的百分比從董治時期的平均15%降至13%。與戴卓爾夫人一樣,政府經常開支的增幅則約只及同期GDP增幅的一半。其實,除了沒有將公屋私有化外,曾與戴卓爾夫人的經濟主張與手段都很類同。

政策主張一致,效果卻可以相反。英國經濟在戴卓爾夫人執政前已長年積弊,工會權力過大,稅率過高,社會福利太多等,令英國失去競爭力。因此,只要戴卓爾夫人稍為將經濟方針由極左轉向中間靠攏,已可釋放大量的生產力,令經濟復蘇。但香港社會情况不同,長期以來,香港經濟方針都已經大幅偏右(如果不是極右),從領導人明言要穩住商家利益、到低稅率、低監管、弱工會的體制,相比起其他世界主要國家地區,香港商界於社會上確實佔盡優勢。於此基礎上,曾政府還跟戴的那一套向右傾,不去平衡各階層的利益,反而降低政府作為資源再分配者的角色,令財富更高度集中,加深貧富懸殊,讓各社會矛盾放大。此之所以,香港經濟在曾治下持續改善、失業率拾級而下、樓價節節上升,但民怨卻反而同步急升,遊行人數屢創新高,背後原因乃在於不公,而不是經濟增長與否。

過去10年,從反高鐵、反地產霸權到反經濟發展(最激進的一群),年輕一代及公民社會的訴求此起彼落。對於大部分現時於政商界身居要職的五六十後,他們生於戰後經濟急速起飛的香港,成長於七八十年代自由經濟再次成為主流的年代,受惠於1990年代後資產的大幅升值潮,自然理所當然地認為發展經濟就是硬道理,不明白何解這一代的年輕人有如斯偏激的想法。他們認為年輕一代普遍欠缺自己年輕時的拼搏精神。同樣地,新生代則批評社會欠缺機會,社會流動性低,工資增幅無法應付房屋及生活通脹,又認為自己與其無法分享經濟增長的成果,那倒不如不用發展。

對於不同階層,這些論點或許都不無道理。只是如果政府的經濟政策繼續往右傾或什麼都不做,筆者深信現時的碼頭工潮、過去的反高鐵、反發展等抗爭運動將繼續以不同形式深化下去,到時只會令社會各階層之間的仇恨矛盾放大,難以用溫和微調的方式去慢慢理順,社會將隨時面對不能預期的動盪,對社會整體而言並無好處。因此,與其讓局勢繼續下去,政府不如採取主動,趁現時財政條件充裕下,將經濟方針慢慢向中間靠攏,在不影響戰後嬰兒那一代的前提下,為社會注入更多公平、分配元素,讓社會大部分而不是一小撮人分享到經濟增長的成果。

http://www.facebook.com/synergynet.hk

作者是新力量網絡理事、天駿資產管理投資總監

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以900字為限,讀者來函請以500字為限。電郵[email protected],傳真﹕2898-3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)