【明報專訊】現時教育局推行融合教育政策,所有學校均有機會取錄各類型有特殊學習需要(SEN)學生,並以去年全港學校應有一成教師曾接受相關培訓為目標。不過本報調查發現,全港每8間中學即有1間學校「零」特教教師,當中包括喇沙書院、聖保羅男女中學等Band 1名校,令SEN學生集中於Band 3學校。有正就讀於「零」特教教師之一的德信中學讀障生投訴,學校只在考試時為他加時10分鐘了事,其餘支援欠奉,多年來問題從未解決。

教局目標:至少一成教師受訓

教育局發言人表示,自2007年起,推出為期5年的融合教育教師專業發展架構,並於本學年推出新一輪培訓。

根據指引,教育局期望每間學校有一成教師曾接受特教培訓,另有3名教師曾修讀進階課程。

本報翻查教育局最新《中學概覽》內各校「曾接受特殊教育培訓老師比例」數據,發現全港519間中學,有190間學校比例低於教育局要求的一成,佔總數36%,當中包括4間官中。190間特教教師不足的學校中,有65間是「零」特教教師,包括20間英中和25間直資學校,例如喇沙書院、聖保羅男女中學等Band 1名校。

立法會教育事務委員會融合教育小組主席張超雄批評,由於SEN學生一般成績較差,大部分英中、名校均不希望取錄這類學生,對SEN學生構成間接歧視,結果SEN生集中於Band 3學校。他續稱,長遠期望政府立法,強制學校必須具備足夠師資和協助SEN學生學習;過渡期間政府可向專收SEN生的學校提供額外資源。

36%不達標 65間完全無

現年17歲的中五生周同學,讀小學期間被專家評估有中度讀寫障礙,不過智力屬於中上。

母親周太憶述,兒子讀小學時常被教師投訴中文成績差、懶散,「小四時飛機的『飛』字仍會左右反轉寫,要花一星期時間準備中文默書」,因此升中時特別安排兒子入讀直資英中德信中學,希望他少用中文減輕學習壓力,亦為他將來海外升學鋪路。

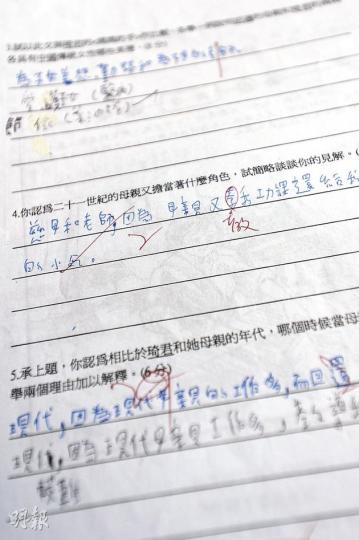

根據《中學概覽》,德信中學直至去年仍是「零」特教教師,因此周同學升中後,仍需在欠支援的情况下學習。周同學坦承自己中文差,但學校多年來除按專家評估報告,為他安排中文考試加時10分鐘外,並無提供其他學習支援。

周同學舉例,一般同學完成一篇約1000字的中文作文需時2小時,而他需要4小時才能完成,因此無法在課堂內完成作文,但教師只會罰他留堂或要求他回家完成作文。他又稱:「見到同學畀老師鬧到無晒自信心,我寧願問同學都唔敢問老師。」

德信﹕新學年安排受訓

德信中學副校長許建業接受本報查詢時承認,現時校內有十多名SEN學生,但學校目前沒有教師接受特殊教育訓練的紀錄,新學年計劃安排教師受訓。他指出,除非家長主動通知,否則校方未必清楚學生是否SEN學生,校方會為初中SEN生安排學長任「個人導師」,留意學生學習情况,以及與家長保持聯絡。

明報記者 勞雅文

新聞類別

港聞

詳情#

留言 (0)