【明報專訊】放假天,家住荃灣的浩盈,喜歡到中環逛街。

從地鐵走出來,被高聳入雲的大廈圍困,她經過商場,過門不入,一直背向維港走上山。

小店小街,才是她的目的地。

相比千篇一律的連鎖店和商場,小店可愛的地方,不止在於賣的東西更獨特,規模小,其實讓它們能更專注。

而發掘得愈深入,浩盈發現,把自己的喜好化成事業以外,有些小店再走前一步,盼望自己的理念能打動大眾,為的不止是可以賣多件衫,而是,老套一句,想這個世界更美好。

浩盈平日在生命熱線上班,自從龐一鳴矢言一年內唔幫襯大地產商,她開始投入發掘本地小店。數年來的聖誕,她幫忙從小店中物色禮物,提醒人們,在大商店包裝得一式一樣的禮物包以外,我們還有很多選擇。

小店創意 啟發生活

浩盈說,每間小店都專門做一種商品,衣服、首飾、有機食品、西餅,當中蘊藏的不止有熱誠、手藝,還有他們對自己範疇的知識、學問——為什麼他們做衣服偏愛棉和麻?同樣是首飾,同是環保袋,為何他們的看上去可以格外時尚?「這些小店的想法和創意,可以啟發我們。」

盼理念打動大眾 拉近與社會關係

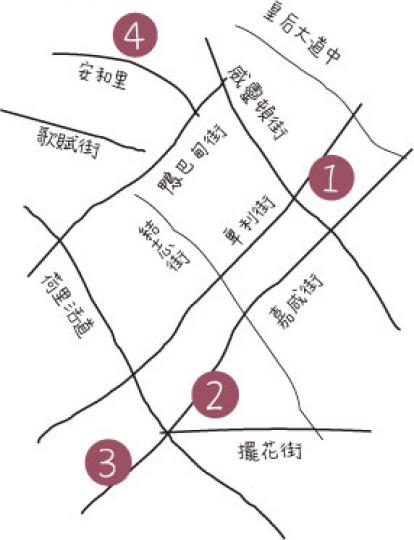

中環這個金融區,金錢掛帥,但它卻同時吸引不少小店落戶談理想談人情。遠離甲級商業大廈區,我們從嘉咸街街巿向上爬,在這個香港最古老的露天巿集附近,其實有很多小店隱藏其中。在大大小小古老的糧食店以外,還有不少新近進駐的小店,同樣值得一遊。「小店當中,有些是更值得我們留意的。有的店舖,把自己的嗜好發展成事業,這其實也很好,但始終困在很個人的範圍裏。」所以,這次她與當室內設計的Mandy在當中選了幾間,「它們在開門做生意的同時,會把自己的東西與社會的關係拉近,顧及社會上的人和事」。「它們的想法都很值得分享,我很想把它們連起來,力量更大。」

商廈區以外的理想人情

雖然偏離心臟地帶,人們要不乘扶手電梯再左穿右插,要不就一股勁兒攀上斜路,但這一帶畢竟是中環,且附近不遠處就是夜夜笙歌的蘇豪,租金升是難以避免的。小店依然選擇這裏,有的是由於認為這區聚集的人流,始終是比較有能力有學識的一批,較容易發掘客源。而亦有店主小聲跟我說,他們幸運地遇上良心業主。

Health Concept

按鈴後,門打開,我突然感到找錯地方——長桌後面是廚櫃和爐頭,有幾個互相熟悉的人在談話聊天,像在做意粉當午餐的樣子,這裏,更像是一個住宅單位。店主Arlene是營養師,與三個朋友在3年前開了Health Concept,她說,當初是希望把店營造得懷舊一點,「以前的人,有誠信、有義氣,貨品優質,很少胡亂加工。我們賣有機產品,就想循這個方向走」。

最初,他們只售有機產品,其後發現很多客人買回家不懂如何烹調,所以就增辦工作坊。Arlene說,先前在店裏「煮意粉」的人,其實是個癌症病人正在做唇膏,「她的癌症已沒救了,不過精神依然很好。她仍有能力,我們何不協助她做產品,然後放在這裏賣?」Arlene說,Health Concept並不是社企或慈善團體,「我們會賺錢,但賺錢的同時有人直接受惠」。她明白病人及家屬的感受,因為她仍在讀書時,伯伯和叔叔在一年內相繼去世,「爸爸得三兄弟,我擔心他有事,所以想讀這一科」。她說,想給病人家庭多一點支援,所以癌症病人買食物有八折,「VIP只有九五折。沒辦法,要拉上補下」。

吉光片羽

吉光片羽,原來與數字「3」很有緣。這天看店的Tony,其實也是合伙人之一,今年33歲的他說,店舖由3個差不多年紀的香港人經營,已開了3年。

Tony說,他們原本想開店賣單車,「賣一些耐看耐用的款式,不用常常換款」。今天的吉光片羽,賣的是由棉、麻造的衣服,以及小巧有個性的雜貨。「棉主要在冬天穿,麻則是夏天,基本上已照顧了一年四季。它們的原料比較原始,毋須太多加工」。他們的衣服,有三成是自家設計,其他在日韓及中國採購,原則是款式簡單,而且每件衣服不止有一種穿法,例如一件外套,拆開可以變成一件大披肩,又或是兩條布巾,「冬天時我們曾賣過一條有六種穿法的褲,已售完了」。都是賣衣服,但他們的理念是減少對環境的負荷,人們的買衫習慣可以改變,「著耐啲,襟著啲」。

GreenRoom

用街邊橫額做袋,我們都不陌生,但GreenRoom賣的、來自匈牙利品牌Medence,設計師的專業本來就是做袋,做出來的環保袋時尚有型,顏色配搭悅目清新,與我們一般見慣的截然不同。它們沿用的橫額,大多本來掛在公路,橫額上都有一個個小孔來疏氣,以免大風吹時受力被扯塌,與我們一般香港路邊的政黨橫額做出來的環保袋,有明顯分別。

而另一個品牌Andean Collections,則是主要用種子做首飾。店主Helen說,厄瓜多爾天然資源豐富,當地人流行用種子串成頸鏈。他們用到的棕櫚種子,堅硬有光澤,一班美國設計師在公平貿易的概念下與當地人合作,他們負責設計,然後交由厄瓜多爾的婦女和家庭生產,讓他們可以憑此改善生活。Helen說,GreenRoom最想告訴人們,環保設計並不沉悶,並不止單單把垃圾拼湊起來,而可以是充滿色彩的一門藝術。

Recycled

用報紙做的手袋銀包,近年在不少懷舊小店成行成巿,Recycled的老闆Max說,不止是坊間看到的,甚至在外國看到這些款式,都是由他們所做。「別人抄唔到,因為生產不容易,既要保持報紙質感,也要耐用、堅挺。」Max說,五年前開始研發用報紙做袋時,起初常常失敗,足足試了一年才研發成功,「這些做了袋的報紙,用久了一樣會黃,原汁原味,外頭則用高溫壓了一層膠膜防水」。

Recycled的報紙,本來只起用本地的英文報紙,「那時候,我找了一些酒店,向他們的清潔工回購每天派剩的報紙。酒店嘛,最多的報紙就是英文報紙」。後來,舊報紙都不用付錢買了,它們原來會自動找上門,「幾間不同報館的人,都曾主動來問我們試不試用他們的報紙做」,不止報紙,連牛奶商也送來有瑕疵的簇新牛奶盒,Max照樣無任歡迎,只求「做出代表本土文化的產品」。

文 陳嘉文

圖 陳嘉文、葉家豪

編輯 潘建文

fb﹕www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)