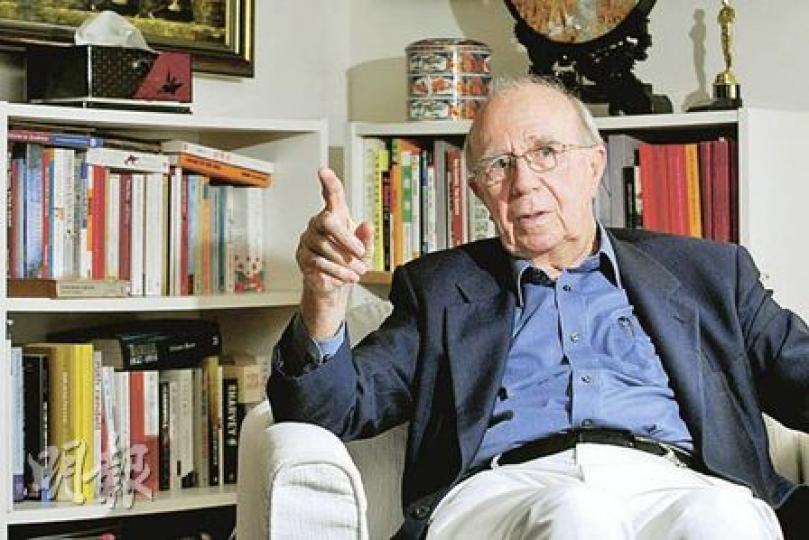

【明報專訊】政府於施政報告中提出每年建屋3.5萬個單位,特首曾蔭權又聲言新推出的「置安心」資助房屋計劃比居屋更優勝,但回歸前任布政司及房委會主席的政壇元老鍾逸傑接受本報專訪時,卻指「三萬五」指標太低,促政府考慮復建居屋,與「置安心」計劃雙軌並行,將公私營建屋量提升至逾8萬水平。

鍾逸傑縱橫官場40年,在1970年代擔任新界政務司時,負責開拓沙田新市鎮等房屋計劃,並在85至87年出任布政司。他在退休後當上房委會主席一職,至92年離任,其間領導房委會落實長遠房屋策略,透過加強居屋計劃,鼓勵市民自置居所。

倡復建居屋 置安心值得一試

現年83歲的鍾逸傑接受本報專訪時,直指對有意置業的市民來說,「首期是惡魔(down payment is devil)」。他認為,政府剛推出的「置安心」計劃「值得一試」,相信可幫助部分市民買樓,但始終未能解決普羅市民的住屋需要,強調居屋仍有存在價值。

他指出,樓價高企是有人「買樓花、炒樓」所致,與居屋屬不同市場,相信復建居屋不會影響樓價。

政策未顧窮人 「梁振英都知道」

他又批評本港房屋問題源於政府自2002年停建居屋後,8年來再無制訂長遠房屋政策,他說﹕「現時本港有100萬人口屬於在職貧窮,部分居住在深水埗、大角嘴等地的板間房,居住環境惡劣,連行政會議成員梁振英都知道,加上未來10年有約50萬人持單程證來港定居,政府必須解決他們的居住問題。」

此外,新一份施政報告以「三萬五」作為每年建屋指標,當中2萬為私人單位,1.5萬為公屋,鍾逸傑批評建屋指標偏低,他重申﹕「70年代政府訂下10年建屋計劃,興建多個新市鎮,協助130萬人入住公營房屋,當時港府比現時更窮,為什麼當時做到現在會做不到?」

「70年代做到為何現在做不到」

他稱,政府應參考前特首董建華提出的「八萬五」指標,將建屋量提升至逾8萬水平,「例如每年提供5萬個公屋、居屋單位,另外3萬個屬私營房屋單位,達至全港75%人擁有居所」。

鍾逸傑專訪【二之一】

明報記者 蕭輝浩