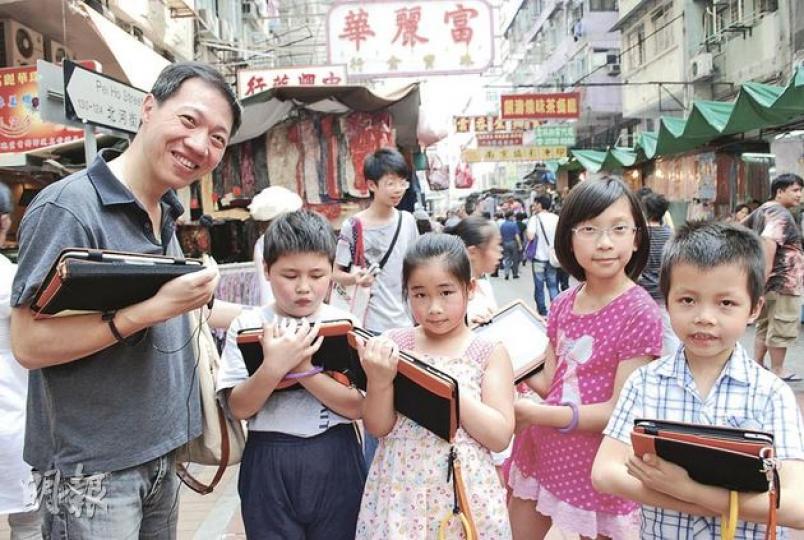

【明報專訊】香港的老店無聲無息消失,推廣本土文化的非牟利機構「文化葫蘆」項目主任、資深攝影師吳文正2008年曾出版《街坊老店》攝影集記錄香港老店及街邊檔,3年過去,當中至少有四分之一已結業。文化葫蘆花了5個月時間採訪老區深水埗和石硤尾,結合歷史相片、短片製作iPad程式,讓參加者有如帶着流動的「博物館展板」同遊導賞團。吳文正預計8月將推出應用程式(App),讓普羅大眾「自由行」時亦能應用。

花5月採訪 8月推出

老店被加租逼遷、結業,近年在內地客經常出沒的中西區、尖沙嘴區時有所聞,石硤尾和深水埗卻有不少老店屹立不倒。吳文正解釋,除了倚仗老街坊支持,兩區勝在交通方便及匯聚新舊元素,公和荳品和糕餅店坤記士多是當中成功的例子,「與食有關的行業會好一些,他們有一定歷史,又便宜,吸引不少街坊和街外人跨區來買」。

不過,行業式微、無人繼承才是老行業的致命傷。老一輩喜歡在米舖「糴(音笛)米」,成興泰米行東主王德鑑至今仍堅持以30多年歷史的「風米機」將米的雜質吹走,並騎單車將米和雜貨送到客人手上,更容許老顧客賒數。然而超市出現,米店生意艱難,年逾60歲的王老闆預告退休後將結束米店。

睹罕見工序 小學生驚喜

文化葫蘆早前獲賽馬會慈善信託基金捐助,以iPad文化導賞iTour。每到一個景點,團友拿起iPad,畫面顯示景點的歷史照片、平日難以直闖的工場工序等,更可即時圈出重點,甚至與參加者透過熒幕「找不同」。站在老店協義興繡莊內,東主林小姐在短片中示範以膝蓋拉鬆棉花、再一層層鋪上,用木拍壓實,小學生盯着iPad顯示的工序嘖嘖稱奇,再親手觸摸絲綿被、具歷史價值的木拍,異常興奮。

顯示歷史照片短片

吳文正坦言明白再過十年八載,這些老行業終歸會消失,但期望讓參加者體驗並學會欣賞社區,「只要當中有1、2個團友有印象,做一些紀錄,將來記得自己曾見過,甚至做一些傳承的工作便已很好」。團體如有興趣參加文化葫蘆的iTour,可致電2780 2283查詢。

明報記者 袁柏恩