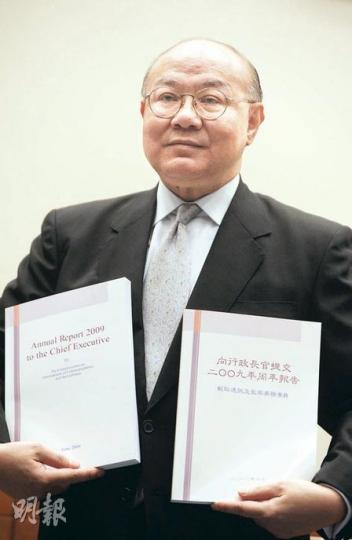

【明報專訊】截取通訊及監察事務專員胡國興法官表示,最新一份報告披露有執法機構竊聽行動中,有2宗涉及法律專業保密特權的內容及2宗涉及新聞材料內容,後者是懷疑被監聽者向新聞機構或犯罪分子「賣料」,兩案件的竊聽行動都是在材料被報道後再上報或叫停,立法會議員指「這擺明衝擊新聞自由」。

刊報後續竊聽 兩周後中止

胡國興披露,第一宗竊聽新聞材料案中,一名執法人員涉嫌將機密資料賣給一名報章編輯以換取酬勞。監聽人員前後4次截聽到他與編輯通電「爆料」,「告知一宗可以用作新聞材料的事件」。監聽人員感不妥,但上報後無人叫停,後來發現內容轉化為報道刊出,於是經上級通報小組法官,但法官續為竊聽開綠燈。兩周後,執法部門才以無證據顯示報館「買料」為由中止竊聽。

第二宗竊聽到新聞材料的案件涉及更嚴重罪行,一名前公職人員(目標C)涉嫌與現任公職人員(目標D)合謀,將執法行動資料賣給罪犯。執法機關評估目標C認識一名記者,故竊聽可能截取到新聞材料。胡官認為小組法官算謹慎,「但唔知佢個腦點諗,無撤銷授權」。後來,3項竊聽紀錄顯示,目標C從目標D口中取得一宗執法行動的資料後,真的告知第三者及一名記者。翌日,有關資料刊於報章,小組法官遂撤銷竊聽授權,胡官指執法機構「無得查落去,都好激氣」。

社民連黃毓民及梁國雄均批評,執法機關「一發現是打給記者,就應該立刻停止竊聽,等到見報先算新聞材料?不見報就不算新聞材料?這擺明衝擊新聞自由!」

保安局長李少光回應稱,過去從未有過同類竊聽新聞材料的案例。胡國興指截聽條例中,有7個方向保障法律專業保密特權的內容,新聞材料的保護則只有1項有所涉及。

竊聽法律保密內容 僅一屬實

另外,胡國興調查了5宗執法機構涉嫌竊聽到法律專業保密特權內容的案件,只有一宗屬實。事件中的目標人物某日接到一名律師從律師行固網電話的來電,他其後回電律師手機「徵詢法律意見」,監聽人員兩次均覺敏感並通知上級,但上級認為無問題。直到該律師又透過辦公室固網致電目標人物,執法機關上級才醒覺可能「聽到不該聽的」法律諮詢保密內容,通報小組法官後被勒令中止竊聽。

2021年11月21日 14:59