【明報專訊】今年9月,「上海自貿區」進入公眾視野,在此之前,上海方面的準備長達4年之久。本報記者走訪多名政界、學界及金融業內人士後發現,中央對上海自貿區的定位已上升至國家戰略的層面,在新一輪國際貿易談判啟動後,上海自貿區不僅是中國實現資本項目自由兌換的窗口,亦將成為中國在全球經貿體系中贏得話語權的籌碼,在這樣的國際經濟大背景下,香港的角色也悄然起了變化。

上海自貿區全稱「上海自由貿易實驗區」。上海方面的消息指早在09年,上海浦東新區政策研究室已提出自貿區雛形,其後又委託北京智囊機構研究自貿區升級轉型的方案,於02年呈交至當時的國務院總理溫家寶。

試點措施相似 鋪路加入TPP

但直至今年3月全國兩會之後,新一屆政府班子才開始加快推進上海自貿區事宜。3月底,國務院總理李克強視察浦東,聽取自貿區的概念和方案;4月中,國家主席習近平聽取相關報告;7月初,國務院通過上海自貿區最終方案;9月29日,上海自貿區掛牌成立。11月,三中全會提出「改革決議」,上海自貿區的作用被形容為「推進改革開放的重大舉措」和「為全面深化改革和擴大開放探索新途徑、積累新經驗」。

對於上海自貿區的快馬加鞭式進度,德意志銀行大中華區首席經濟學家馬駿對本報表示,自貿區建設已上升到國家戰略的層面,「中央想發展一個中國自貿區,把它放在上海,所以叫上海自貿區,與廣東、天津等地區自主提出申請的自貿區不是一回事。」

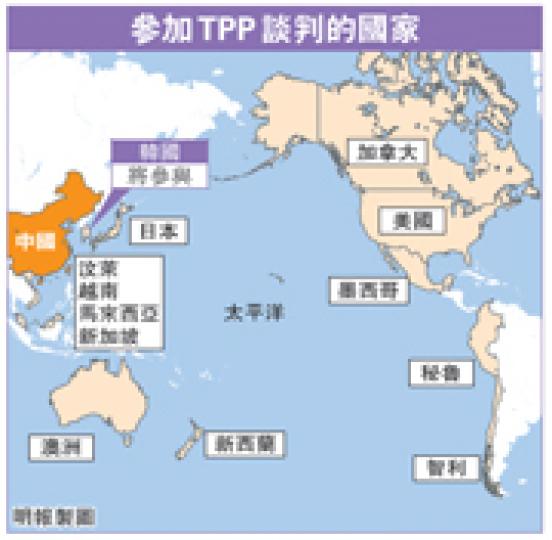

據馬駿的觀察和研究,上海自貿區的各項試點措施,都與新的國際貿易規則——跨太平洋伙伴關係協議(TPP)有很多相似之處,包括知識產權保護等方面的高標準,以及未來將試驗的金融開放和資本項目自由兌換等,他認為,建設上海自貿區是中國未來加入TPP的試驗田。

WTO沒落 環球貿易醞釀新秩序

近年來,全球貿易爭端不斷加劇,隨着2006年多哈回合貿易談判以失敗告終,世貿組織(WTO)的權威性備受挑戰,從去年開始,新一輪國際貿易談判開始,美國主導的三大談判陸續啟動,包括亞太區國家的跨太平洋伙伴關係協議(TPP),與歐洲的跨大西洋貿易與投資伙伴關係協議(TTIP),以及「與真正友好國家」的多邊服務業協定(PSA)。

儘管中央最高權力機構未有明言上海自貿區與世界貿易格局的關係,但本月中旬,身為三中全會《決定》起草小組成員的國務院發展研究中心副主任劉世錦專程來港解讀《決定》重點,對有關「中國需要加快面向全球的高標準自貿區建設」的分析即是:「TPP和TTIP試圖形成新的貿易和投資規則,並對中國和其他新興經濟體形成戰略擠壓」。

學者:中國貿易有被孤立風險

至此,中央對上海自貿區的定位已清晰。根據券商測算,上述三個協議的潛在成員國貿易佔全球GDP50%,然而,「金磚五國」(巴西、印度、中國、俄羅斯和南非)並不在內。海通國際首席經濟學家胡一帆認為,中國可能面對貿易被孤立的風險,上海自貿區正是中國未來參與新一輪全球貿易和服務業規則的準備和窗口。對本港而言,上海自貿區在中國金融改革中的角色更受關注。國務院明確提出,要推進自貿區實現人民幣資本項目可兌換、利率市場化及跨境人民幣使用。香港金融業協會會長陳爽就說,無論是應對TPP,還是推動人民幣國際化,自貿區在經過兩三年制度試點後,若行之有效,將更大範圍地向金融、投資等領域深度拓展。

港宜做好分工 突顯自身優勢

目前,花旗、德銀、匯豐、星展等多家外資行已入駐上海自貿區,中資機構更是摩拳擦掌。馬駿直言,上海自貿區運作成熟之後,香港作為人民幣離岸中心的重要性必會削弱,十年後,本港人民幣資金池佔離岸總量將從目前的八成跌至四成。陳爽認為,香港必須像當年加工業向內地轉移,本土轉型專注服務業一樣,前瞻性地與上海自貿區乃至其他區域進行分工,尤其在人民幣離岸市埸、資產及財富管理、風險管理等方面突顯自己的競爭優勢。

明報記者 張聞文

新聞類別

財經

詳情#

回應 (0)