【明報專訊】香港人愛魚的程度,直達「愛你愛到食咗你」的級數——據聯合國糧食組織(FAO)的報告顯示,二○○九年的數據之中,香港人每年人均食用超過七十一公斤海產,消耗量之多在亞洲排名第二,全球排名第九。

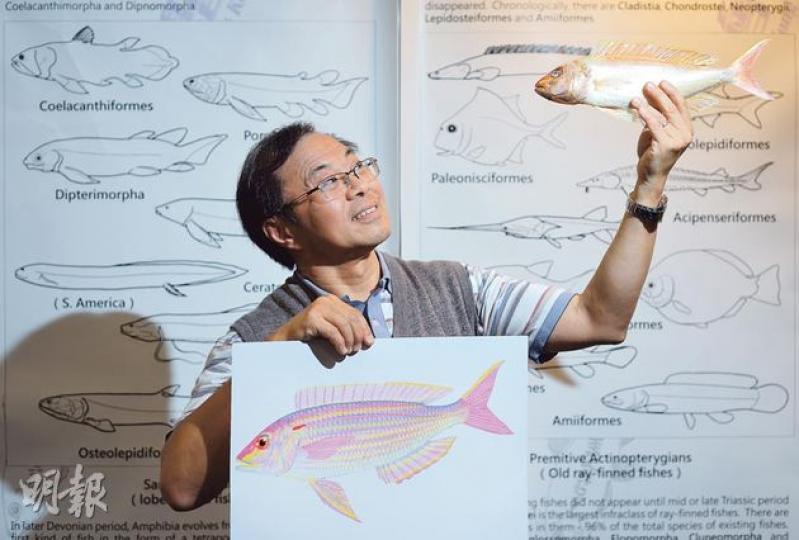

被親友稱為「魚怪」的尤炳軒,他愛魚、吃魚,更賞識魚、畫魚,甚至自製魚類標本。

四十年來替魚作畫,達八百多幅,不少海洋學者、魚類學家都引錄在書籍及研究之中。

他的新作《香港海水魚的故事》,是一部重要的香港海水魚圖鑑及科普讀物。

無論是魚類學家、學生、常到街市買餸的「煮」婦、潛水愛好者,甚至是飲食版記者,從中可以讀到那些常常在飯桌上看見的魚類——牠們被煎炒煮炸前最「新鮮」的模樣,都由作者以木顏色筆纖毫畢現的描繪下來。

不過,他說最想記錄的,卻是童年在香港時所經歷的那些已然消逝的海邊生活。

細細個就認得魚

小時候拉着外婆到街市,尤炳軒最愛看鮮魚檔的魚——六十年代的街市,滿地濕滑,卻是一代小朋友的知識來源。「我特別愛看魚檔的食用魚。那時街市的魚放在一個個大水桶裏,桶內有不同類型、不同顏色的鮮魚。」小時候的他就喜歡看魚,記下魚的形態與名字,「後來連魚檔的老闆都跟我祖母外婆說﹕『嘩你個孫認得咁多魚!』」他回憶說。街市,曾經是幾代人的知識來源﹕小朋友不是記認卡通片中的火車頭、機械人或恐龍的種類,而是從魚檔、菜檔、生禽檔或肉店之中,跟我們每天都吃進肚中的食物相認。

「碰巧小時家中又掛着漁農署七十年代初出版的月曆。那些月曆上的魚鳥圖畫由畫家唐英偉所繪的,這些畫令我好想學着他畫。」唐英偉是上世紀抗日時期來到香港的木刻版畫家、畫家,曾在嘉道理農場工作,繪畫了大量魚類及花卉的水彩畫。這些月曆上的畫作令尤炳軒心生嚮往。初中時他開始畫魚,碰巧有中學時代的好同學喜歡潛水,常常告訴他在海底見到的魚怎樣怎樣,於是更吸引他去找魚來畫。於是四十年來,尤炳軒畫着畫着,不知不覺把八百多條海中寶以圖畫記錄下來。

尤炳軒畫魚,不止希望畫成一幅藝術品,而是追求形神俱似,作為魚的圖鑑。無論是魚身大小、外形、色澤、魚的眼口鼻鰓、魚鰭、魚鱗的大小形狀數量、側面與正面,以至魚唇上的鱗、魚鰓蓋上的「魚刺」,他都力求準確地描繪下來。看他的星斑、石九公和龍躉等等圖畫,單是魚身上的斑點及鱗片,便令人好奇他要點多少筆才把那些「點點」畫完。「通常A4大小的圖大約要畫五小時,A3的便要數天。」現居澳洲悉尼,正職是藥劑師的他,總愛乘空閒時間來替魚造像。

科學藝術結合

現時的攝影技術發達,人手一部手機便可拍照,為何不用拍攝來記錄魚類?原來在魚類學術研究上來說,研究人員仍是奉圖畫為標準。有份協助尤書出版的香港魚類學會會長莊棣華解釋,「魚鰭、魚刺,甚至鱗片等肉眼難辨的細節,單憑攝影也難以記錄下來。單說魚鱗吧,每條魚身上大大小小不同部位的鱗片都不一樣,這些是研究魚類時的重點,但照片未必能把這些都拍下來。另外,繪圖與照片的不同在於畫圖能補充、還原實物缺失的部分。魚上水後,可能會有損傷又或顏色會改變,於是唯有靠繪圖才能將魚的外貌『復原』」。所以,他說魚類繪圖難以被取代,而這些繪圖正正是科學與藝術的結合。

在《香港海水魚的故事》這本中文魚類學普及書出版以前,尤炳軒的魚類繪圖經常被借作魚類研究或教學之用,例如澳洲海洋生物學者Dr Julian Pepperell的魚類學著作Fish Tales,書中的魚類繪圖都出自他手筆。這次他寫書,書中的都是在街市能找到的海魚﹕「替這本書做資料搜集時,最常去的反而是去街市和上環海味街。參考得最多的書籍反而是『食譜』!」因為他和友人都相信,單是魚類研究資料的話,在香港「無market」。既然香港人愛吃魚,他也在書中加入一些吃魚的經驗和吃法。

從香港移居悉尼後,他一直畫魚,在彼邦的釣魚雜誌、電視節目、漁業報告年刊,甚至布里斯班的海邊小博物館Bribie Island Seaside Museum,都有刊登及保存他的作品。他也曾在悉尼找到了一個未曾被記載的魚類品種,又將不少逛街市時發現的罕見的魚類品種捐贈給澳大利亞博物館(Australian Museum)。

不要食到盡

尤炳軒迷街市魚缸裏的食用魚,多於「金魚街」那些被人工培殖出來、供人欣賞的「觀賞魚」﹕「喜歡食用魚,可能因為戥牠們可憐。自小在街市看到大大小小各種形狀的活魚,在市場裏等待被屠宰,自然會同情牠們。觀賞魚較食用魚幸運得多,有較多圖片記錄牠們。」他說,給人養殖出來的觀賞魚沒有「瀕臨絕種」的問題。反而每次回香港到街市魚檔去「探望」時,他發現賣的都成了養殖的食用魚,野生魚的品種則愈來愈少。

「一般吃魚不會令魚絕種的,過度捕獵才會。」他愛魚,也會吃魚。有人會因愛護動物而吃素,愛魚就不應吃魚吧,但戒吃與過度獵捕之間,應該還可以選擇如何吃之有道,不要「食到盡」,在滿足口腹之欲之時,也要考慮如何令海魚可持續地發展。《香港海水魚的故事》書中也嘗試在「愛魚也吃魚」的範圍之中,滲入保育海洋生物的信息。書中提到「鯊魚」這種人類視之兇殘的魚類,在西方其實較少被食用,唯有華人喜好「食魚翅」,所以對之加以捕獵——上世紀六十年代,香港海域每年的鯊魚魚獲為一千噸,到了二○○七年,只剩七至二十噸左右。另外,漁民獵鯊時也有殘忍行為,「不少漁民為了減低魚類佔用的空間,捕獲鯊魚時會活生生割下鯊魚鰭,再把遭受殘害的鯊魚扔回海中慢慢溺斃,這是浪費資源和極不人道的行為」。比鯊魚兇殘的,也許是快要把牠們吃光的人類。尤炳軒希望藉魚的故事,令讀者思考吃魚是否有較「人道」方法。

海港情意結

兩星期前,尤先生在會展「中華國際潛水暨度假觀光展」的「香港魚類學會」攤位坐鎮時,不少經過看到這本書的人都說﹕「終於有中文寫成的香港魚書了!」旁邊售賣潛水用具的工作人員見書也馬上掏出荷包購買,並說︰「漁護署出版的書,在本港水域看到的都無幾多款,而且只有英文版和學名。香港水域有好多魚都買少見少啦。」那潛水愛好者希望藉着這本海水魚魚鑑認得出在香港水域潛水時,跟海魚打照面時,好歹也知道牠們姓甚名誰。

《香港海水魚的故事》記錄的是香港海水魚的故事,也是作者少年時代的香港故事。尤炳軒在一九七六年移居澳洲,多年來也經常因為工作或探訪親友而返港。他說,寫這本書也算是他對香港的一種「情意結」吧﹕「真係好難解釋畀你聽。去澳洲前我住在半山,走路下山便是上環,再走到中環便是碼頭。我經常和朋友到卜公、皇后碼頭『搵位』釣魚——以前的卜公碼頭是坐滿人在『chok』泥鯭的。那時的記憶,與朋友玩樂的時光,都與維多利亞港有關。那時的維港很長,很闊,很深的……現在要走到中環碼頭,要走得太遠了,出到去都無心機玩啦。」只不過是三四十年前,香港人原來曾經有着這樣的海邊生活。

「卜公碼頭,以前係拍拖勝地嚟㗎。」香港魚類學會會長莊棣華在旁邊補充。

「我也去到卜公碼頭拍拖,一次咁多啦。」尤說。

記者從未到過卜公碼頭,於是向他們請教碼頭為何是拍拖勝地?

「因為行出碼頭有一段頗長的路,行出碼頭之後,有排都返唔到去……」莊說。

「如果要講碼頭與拍拖的關係,係另一個訪問題目啦!」尤打斷道。他們一人一句,然後兩人會心的發出「豆腐火腩飯式」笑聲。

但上述對話又似乎解釋到為何現在的碼頭,總是出現「老人與海」的景象——在碼頭垂釣的,多數是叔叔伯伯。他們除了釣魚,還是在緬懷昔日那段難以稽尋的海邊生活嗎?

《香港海水魚的故事》還未在書店上架。如對此書有興趣,請到香港魚類學會網頁 www.hkis.hk,或致電2981 3648向該會查詢。

文 蔡琇莹

圖 盧翊銘、尤炳軒提供

編輯 方曉盈

sundayworkshop@mingpao.com

fb﹕www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

回應 (0)