【明報專訊】「我有一個野蠻妹妹,經常跟我爭玩具,又容易哭。」乖巧的哥哥遇上情緒化的妹妹,常常出現「細蝦大」的局面,加上受中國傳統觀念影響,爸媽多有「大讓小、男讓女」的觀念,哥哥往往要遷就妹妹,令「野蠻妹妹」變本加厲。要年幼的兄弟姊妹和睦相處從來不易,家長應怎樣化危為機,公平地處理兄妹間的爭執之餘,又可藉此教導孩子和睦相處?

★個案一:小時大病 因憐成縱

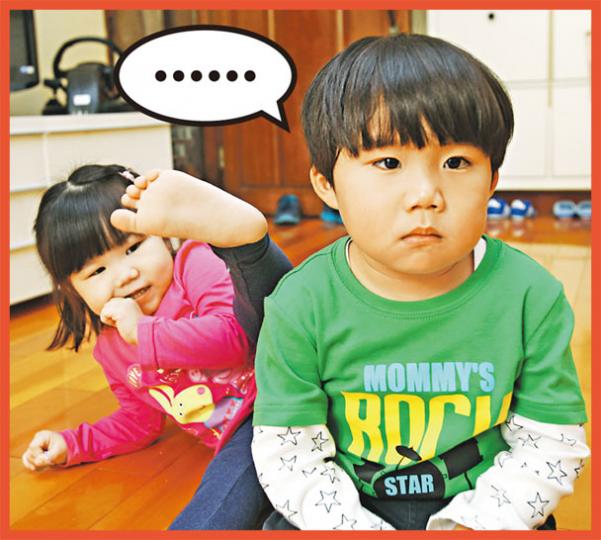

4歲的弘弘和2歲的嵐嵐性格迥異,哥哥屬內向型,常被人稱讚乖巧;妹妹屬於開朗活潑型,但情緒波動亦大。兩小兄妹一碰頭,不是爭玩具,便是爭吃零食,連聽到門鈴響,也要爭先開門給客人。但由於性格影響,哥哥常常變成被欺負者,妹妹也很容易因得不到所要的而大發脾氣。

媽媽陳太坦言比較縱容妹妹,不但因為她年紀小,也是因為一份憐惜之心。「她腸道有先天性問題,出生不久便要動手術,至一個多月大時也只靠營養水和鹽水過活,其間又試過肺積水、貧血等,我當然心疼。這個病令她有小腸氣,醫生說只要她大哭或激動,便有可能令腸道出現問題,所以我不自覺地較縱容她,目的只是不想刺激她。」

親友偏愛哥哥 母更疼惜妹妹

陳太指哥哥已經長大,對他要求較高,會罵他。可是對着妹妹,卻完全不捨得責備。回想弘弘年幼時完全沒有發脾氣,在學校也拿操行獎,所有親友自然較喜歡哥哥,相比之下,妹妹便好像不受歡迎,這亦令陳太加倍疼惜嵐嵐。「他們都是我的孩子,應該要同樣有人疼!」

專家教路﹕勿當乖巧哥哥隱形

嵐嵐因為患病而不能「動氣」,致令陳太比較縱容尚可理解;然而不少家長偶然也會有偏心的行為,明愛全人發展培訓中心高級培訓及輔導顧問葉麗貞指出,有時候過分偏心會對孩子造成不良影響。

「不被重視的一個,會覺得因為自己做得不夠好,才會令父母拒絕自己。他們長大後可能出現幾個不同的情况:有些人會變成每件事都要爭取自己的位置;有些人會表現不積極,因為他們認同了自己不夠好,即使有人欣賞他,也會因自卑而不認同這個事實;有些人則會看到世界的不公平,對建立自己個人價值觀時出現困難。」

她又說,即使哥哥乖巧少說話,也不等於他不需被人關顧和陪伴,當他獨自玩時,家長不應不聞不問,可以偶爾回應:「你玩得很專心啊!」表現出對他的留意,而不是當他隱形。而對於需要別人關注才有安全感的妹妹,也要給空間讓她學習自己照顧自己。

至於兄妹間出現爭拗也是常見,作為父母該如何平息兄妹間的糾紛?葉麗貞說,當兄弟姊妹間出現衝突時,家長可按以下步驟處理:

(1)分開二人

(2)各自向雙方了解事情發生始末,給二人表達機會

(3)聽過雙方表述後,判斷事情始末

(4)界定當時各人的需要,指出行為的對錯

「例如妹妹要搶哥哥的玩具,家長應跟妹妹說,明白她想玩,但因哥哥先玩,我們應該耐心等待,不應只顧自己想玩而不理哥哥感受。另一方面,也可跟哥哥說,妹妹正等你的玩具,你要告訴妹妹還要玩多久,也要明白我們要懂得分享。」

★個案二:刁蠻公主 事事爭先

天天和晴晴分別5歲和2歲,媽媽譚太認為性格絕對是天生的。「兩個孩子都是在同一環境下成長,以同一方式管教,但妹妹明顯野蠻得多。例如打開零食時,她一定要先吃,若哥哥先拿她便會大喊或大叫。跟他們講故事時,明明書本是哥哥的,我想大家一起打開來說故事,但妹妹一定要拿走那本書,或者要求我跟她說她的書。」

妹妹做錯也會責備

譚太指她其實對兩兄妹都疼惜,只因妹妹年紀較小,女孩性格又較嬌嗲,很自然地會疼多她一點。但每當她看到兩兄妹爭玩具時,如果妹妹爭輸了,她便會咬哥哥,或者哭至伏在地上。「哥哥性格較和善,加上他很惜妹妹,所以當妹妹哭,甚至咬他一口,他便會讓妹妹,我只有責備妹妹,並要她跟哥哥say sorry。」

專家教路﹕教導「大讓小」背後意義

葉麗貞說,若小朋友出現咬、打、「搣」人等行為時,家長應先了解事情始末再加以教導。不過,家長同時亦要了解小朋友這些行為背後的原因。「到底妹妹是對着所有人行為也一樣,抑或是只會咬、打家中的哥哥?若她對任何人也會做出這些行為,家長便要向她明確表示不能接受這樣的行為,也要她明白要為行為負責。但若妹妹只對哥哥這樣做,家長便應探索這個動作的意義,同時也要知道哥哥以什麼方法去回應?若他有反抗,而妹妹仍繼續的話,即哥哥保護自己的行動不夠成功,或者更刺激妹妹繼續去咬他。所以我們在教導妹妹不應以這種方式表達自己的同時,也要教導哥哥正確的回應方法。」

有些家長希望盡快平復小朋友的情緒,會說「要大讓細!男讓女!」但葉麗貞表示,說這句話之前,應想想背後的意義。

「這個價值觀是建基於一個假設,我們認為較年長的人,所受過的教育、培訓也會較年幼的人高,故胸襟應較廣闊,要做到禮讓和容忍。但對一個3、4歲的小朋友來說,他未必會明白這個道理,而且一個4歲小朋友,其成熟程度也不能做到體會和包容3歲的弟妹吧!至於男讓女,其實意思也是指能力較強的人,可以做到禮讓弱者。當我們把這些觀念灌輸給小朋友時,也應該把其背後的意思一同告訴他們,讓小朋友明白自己有能力,才有機會禮讓別人;也不應在他們發生衝突的時候才告訴他們,因為管教是應該持續去做,平日多跟小朋友說,他們也會容易吸收和掌握。」

文:顏燕雯

編輯:胡可欣

新聞類別

副刊

詳情#

回應 (0)