【明報專訊】今屆特區政府以減緩貧窮問題為主要施政目標之一,罕有地將相對貧窮(入息中位數的50%)設為貧窮線,旨在對準目標,制定有效扶貧措施,減少貧窮人口,改善貧富不均的現象。政府有關貧窮問題的報告顯示,自2012年,政府對有需要人士提供現金支援(例如長者津貼、綜援)以來,香港總貧窮差距由288億元減少至148億元,每月的平均貧窮差距由4400元減少至3100元。近年來,貧窮家庭和人口總數略有減少,然而,貧窮線每年都因通脹而上調,以致貧窮差距總數不斷增加。香港貧窮人口及貧窮住戶單位總數在這幾年間並沒有增加,貧窮戶的貧窮狀况卻不斷惡化。可見,扶貧的戰場(貧窮人數)並未拓寬,但戰况(貧窮戶的貧窮狀况)卻日漸慘烈,所以政府扶貧政策應着重於有效提升貧窮戶的收入。

扶貧戰場未拓寬 但戰况日漸慘烈

之前有學者及議員提出,理論上只要政府推出148億元的政策介入,便能將所有低於相對貧窮線下住戶的生活,提升至貧窮線之上,消滅相對貧窮。在此,筆者提出以下數據分析,作為另一個參考。

經政府現金補貼後,2012年香港按年齡與性別劃分的貧窮人數中,0至14歲以及65歲以上的貧窮率與其他組別相比明顯較高,其中65歲以上人群的貧窮率最高(33.3%)(見表)。

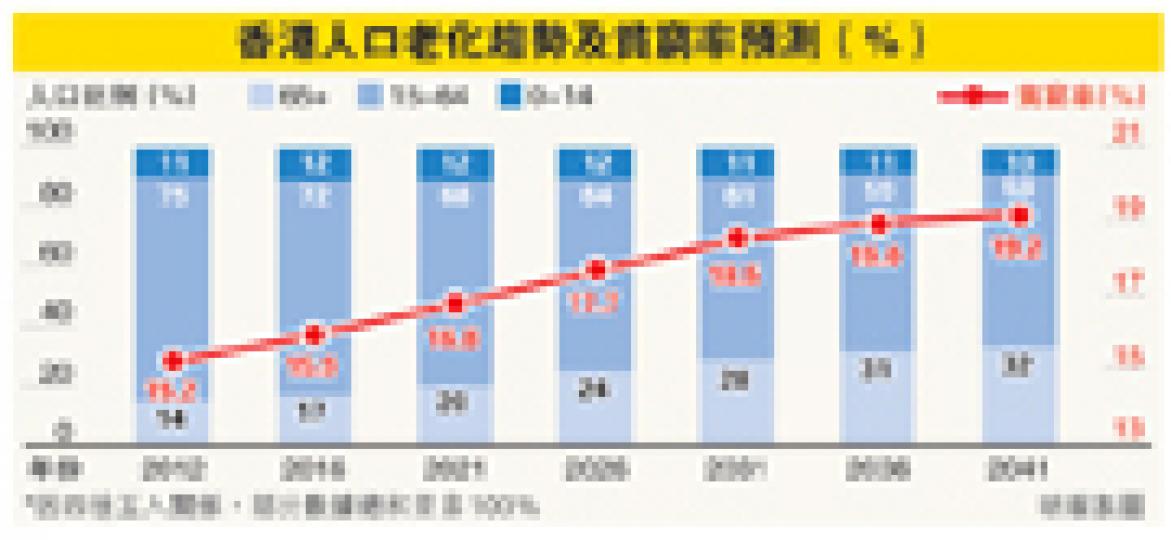

與此同時,香港的人口老齡化日益嚴重。據統計處數據(見圖),65歲及以上的人口比例預計將由2012年的14%增至2041年的32%,即30年後,約每3個人中將有1位65歲及以上長者。

根據我們的推算,假定各年齡及性別組別的貧窮率維持在2012年的水平不變(附圖所示),貧窮人口將由現時15%增至19%。若僅考慮人口老化帶來的影響,香港貧窮人口將在30年內增加至153萬。所以,政府制定扶貧目標時,必須參考人口老化所帶來的複雜變數。誠然,考慮到貧窮線的制定僅以入息為準而不計算資產,長者貧窮的比例是有可能被高估的。一個老齡化的社會必定造成勞動市場的萎縮以及社會撫養壓力的增加。當前香港人口持續增長,若勞動參與率並未按比例相應提升,一次性的現金援助,將會對政府未來的財政收支帶來一定負擔。

65歲以上 貧窮率最高

此外,我們推算出,勞動力需要每年持續遞增3%才可以抵消因勞動人口而減少的GDP。可見,制定貧窮線僅僅是一個開始,想要有效扶貧,就必須深入了解貧窮線的局限性,合理預測貧窮人口,了解貧窮人群的特徵、地區分佈及其貧窮原因,以及客觀分析扶貧政策對貧窮人群的影響。這也正是本中心及相關學系同事致力研究的課題,艱辛卻富挑戰性。人口老齡化,不但將加大在老年福利及醫療開支等方面的社會服務的需求,更將導致勞動力的短缺,以及貧窮人數的增加。有效利用新移民資源,通過適當培訓幫助新移民融入社會、參與勞動市場,不但能彌補本地人口發展的缺口,還可改善本地貧窮現狀。對於扶貧問題,筆者冀望相關社會人士能夠做出更加深刻和全面的分析,讓廣大民眾了解貧窮線本身的局限性,避免錯誤解讀、使用和比較貧窮數字。

倫敦政治經濟學院最新發表的報告顯示,提供現金資助有助促進兒童各方面發展,其幫助對低收入家庭尤其明顯。報告指出,現金的提供,雖無法完全消除貧窮兒童與其他兒童的差距,卻可通過增加貧窮家庭收入,減輕低收入家庭的生活壓力和家庭矛盾,並使低收入家庭願意提供足夠資源幫助兒童成長。兒童的心靈成長與家人的行為問題都與其家庭的現金收入呈正比例關係,報告還指出,母親接受這種額外的現金資助比父親更好,因母親比父親更有可能將額外的資源投放於子女身上。值得一提的是,此報告僅參考西方國家數據,是否這些結論在香港社會同樣適用,則尚需研究與數據蒐集。

哪種派錢方式最有效?

那麼,究竟哪種派錢方式最有效?同樣的148億元,是否可以不採用現金派發的方式來幫助貧窮人士?通過非現金的方式來增加貧窮人士的社會流動機會,使得他們能夠自食其力、自給自足,是否會更有效和長久?

筆者認為,官方貧窮線更應被視作了解貧窮狀况和幫助制定政策的一個參考量度。當我們知道香港有多少貧窮人士、他們是誰、居住環境如何之後,即可開始在其教育、技能培訓、公屋及社區建設等方面進行資助,加強貧窮人士的自身競爭力,使他們具備足夠的生存能力,把握機會,脫離貧窮。因此,如何派錢乃是一種智慧,我們不需眼紅其他政府的派錢舉動,找出最適用於本地的派錢方式才是香港社會的當下之急。

筆者相信,投資教育、提升教育水平,不僅僅是在於個人學歷的提升,更重要的是通過教育幫助人們指引與規劃人生目標與方向,豐富閱歷,為之後的就業創造更多有利的條件與機會。同理,通過將資金投放於職業技術培訓,員工專業技能將得到提升,競爭力增強,升職機會也相應增多。與此同時,員工可通過參與技術培訓拓闊個人社交網絡,強化人力資本,促進社會各階層的積極流動,使從事技術行業的人擁有更多可掌控的資源與機遇,形成社會的良性循環。再者,對貧窮人士而言,每月在住房上的固定開支佔據了他們收入的相當大一部分,若能增大對公屋的投資,促進公屋建設,將可長遠有效減輕貧窮人士的支出負擔。最後,加大對社區建設的投資力度,改善社區公共衛生、醫療保健、治安調解、環境綠化以及文化教育,將大大提高社區住戶的生活水平與生活質量,同時促進居民之間的溝通與交流,形成並擴大社交圈,使社區居民盡早共同脫貧。政府的財政管理不單需要為面對人口老化引致開支的增加作好準備,更重要的是開源,製造更多機會,增加財政收入。

如若政府尚不能通過有效政策,保障一個貧窮孩子的教育、醫療與健康,那麼孩子整個家庭的貧窮狀况都將無法被改變。現時,適逢香港財政較為充裕,政府推進社會整體的能力建構(capacity building),例如培養貧窮人士的技能及發展其獨立性迫在眉睫,我們應將現金派發至一些可以令香港有效與可持續發展的領域:讓教育投資提高市民素質、用技能培訓提高員工競爭力、擴建居屋或公屋以減輕居民的住房壓力、通過社區建設擴充社會資源、改善社會服務。只有實實在在做到這些,才有可能真正達到香港的扶貧目標。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系教授

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以900字為限,讀者來函請以500字為限。電郵forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

新聞類別

副刊

詳情#

回應 (0)