【明報專訊】劉曉波、胡佳、譚作人、黃琦、高智晟、趙連海……「維權」兩字,在「後六四」的中國大地響起連串波瀾,每一個良心故事都激盪香港人心。事實上,「維權」不單是內地人專利,香港雖然是法治社會,仍然有不少人為了維護一己權利,而要翻過座座來自程序與官僚的大山。香港大學法律學院比較法與公法研究中心學者聯同本地同志運動中堅邵國華,本周開辦首個「維權者培訓班」,務求為本地非政府組織提供維權訓練,特別是學習如何協助受屈者面對平機會的投訴程序。

投訴過程繁複 聘律師無法援

性別歧視、殘疾歧視、種族歧視與家庭崗位歧視目前都受香港法例所禁止,市民遇上任何一種歧視,都可以向平機會投訴。不過,由投訴至得到解決,過程漫長而且複雜,要捱得過並得到「最後勝利」,其實並不容易。邵國華說,目前平機會調解時,投訴和被投訴雙方雖然可以聘請律師,但有關開支是不能取得法援,亦不能向對方申索,故投訴人其實很少會聘請律師代表,社會上實有需要有更多團體能以義務方式,陪同投訴人一同經歷整個調解過程。

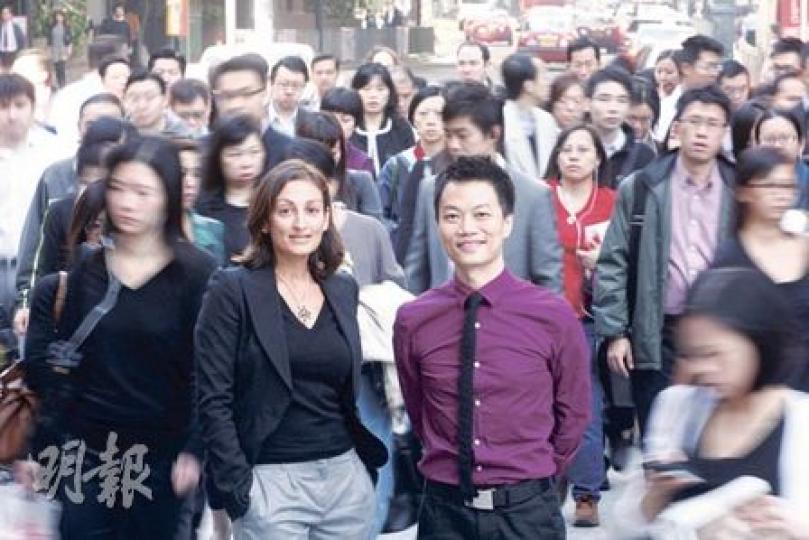

港大法律學院高級教學顧問Farzana Aslam過去曾在投資銀行擔任律師,要代表僱主一方出席平機會的調解聆訊。她承認,對於一般沒有律師代表的投訴人而言,其複雜程序已足以構成巨大壓力,「雖說是調解,但大機構的律師都會在過程中盡力辯護,陳述他們其實無犯法,調解反而是次要,一般投訴人其實很無助」。她說,若投訴人有受過訓練的非政府組織人員從旁協助,最低限度可以保證調解過程會是一場「公平比賽」。

指平機會為保中立少協助

邵國華說,根據他過去經驗,平機會在調解過程中一直堅持要保持中立,即使投訴人與被投訴人的實力懸殊,亦甚少主動提供協助,「最近林煥光上場表示會改變,我真的期望可以看見轉變」。

他說,在澳洲,同類的培訓班其實是由當地的平等機會委員會提供,但香港雖然「複製」了當地的法例,卻並無引入培訓,今次幸得港大協助成功開班。他說,宣布開班後一周,20個名額已全部爆滿,報名參加的除了社工和非政府組織成員,亦有大律師和政府律師,今次培訓班會以廣東話進行,預計明年3月會開英語維權培訓班。

明報記者 羅永聰