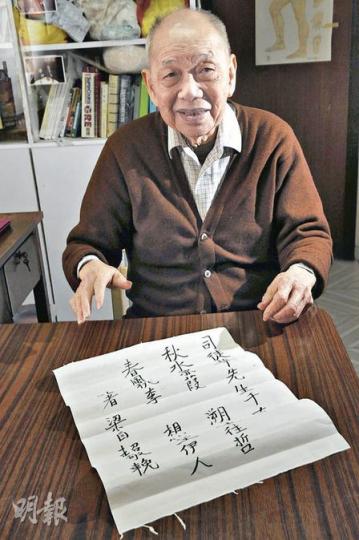

【明報專訊】《明報》編輯部日前收到91歲讀者梁自超來函,內容如下:

「我有一副輓聯給司徒華先生。抄給你看:

秋水蒹葭,溯懷往哲

春風桃李,想望伊人

請讓我把此聯刊出。」

記者找到梁老伯,才知他是華叔的多年筆友,二人有逾十封書信往來,從不談六四、不談教育、不談政治,只談詩詞歌賦和文學。梁伯有個知名的兒子,銜頭是醫學界立法會議員梁家騮,華叔也知道。

羨慕鶼鰈情深 刊筆友悼妻輓聯

去年3月4日,司徒華在《明報》副刊專欄「三言堂」撰寫「悼亡輓聯」一文,「這幾年來,一位讀者不時來信,與我討論詩詞對聯的欣賞和寫作,我們只是書信往來,素未謀面,可以說是純文字之交」。華叔寫道,這讀者告訴他已喪妻,親作輓聯希望他能在專欄刊登,16字的輓聯寫上「兒子心中,終身良母;丈夫眼裏,一世賢妻」。

文中提到的讀者,就是梁自超。梁伯老伴去年仙逝,他跟華叔說﹕「我倆結婚60多年,只發生過一次小摩擦。有歧見時,或者我讓她,或者她讓我,下聯所說,是千真萬確的。」為了心上人終身不娶的華叔,亦在專欄文章流露對梁伯夫婦的羨慕之情。華叔那篇文章,梁伯將之放大貼在書房門,每天都會看幾眼。

13年來 未嘗錯過華叔專欄

梁伯比華叔年長13歲,兒時以背詩詞為樂,中文底子深厚。他是《明報》老讀者,每朝起牀一手拿放大鏡一手拿起副刊專欄,97年開始閱華叔的「三言堂」,即如見知音,13年間毫無間斷,每次讀畢都有回甘。

有一次梁伯去信問華叔﹕「為何你喜歡在專欄談詩詞歌賦?」華叔回郵﹕「我堅持每十篇文章,就有三數篇談詩詞,原則是易懂、有趣、有益,而且要有新意,不作老生常談。」

兩老的筆友情能劃破時空,皆因兩人有個共通背景——教師。

梁伯在內地出生,兒時因父親到柬埔寨謀生,在異鄉長大,初中畢業因戰亂逃難,沒機會上學,選擇自修。梁伯在戰後回國考入中山大學主修數學,畢業後曾教書,1959年來港定居當補習教師,「我教學生微積分,不是普通幾何代數。我幫了不少人考入港大,亦靠補習養大6個仔女,梁家騮排第五」。

文字神交 兒子梁家騮看不懂

老人間的神交文字看似淡如水,但細嚼之下,一字一語其實都蘊藏涵養,未及水平的外人自然進不了那境界,包括梁家騮,「我一直不知爸爸跟華叔是筆友,直至我媽去年過世,看了華叔那篇『悼亡輓聯』才知」。梁家騮笑言﹕「上一代老人中文超卓,他們的溝通密碼,不是我們這一代人會明白。」

兩老的筆友之情,因為較年輕那個早走一步而畫上句號。較年長那個已是耄耋之年,只能扶着手杖給知音人送上「悼亡輓聯」。這次,老人的輓聯再不能寄「三言堂司徒華收」,最終落在一個不懂古詩的明報記者手上,寫下兩老的小故事。

明報記者 盧曼思