【明報專訊】讀者可能聽過這個故事:有一個亞洲國家,曾經內部紛爭不已,之後卻能令國際市場刮目相看;該國在國內大刀闊斧推行改革和務實產業政策,製造和出口激增,驅動其經濟持續快速增長多年。

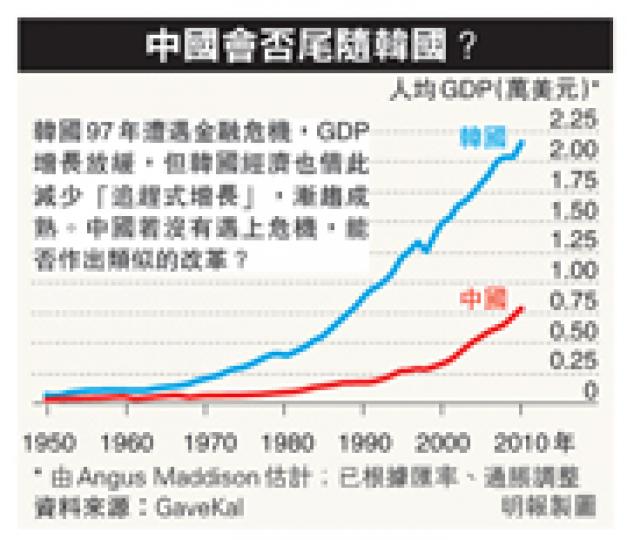

後來,該國出口開始放緩,政府試圖通過增加投資來保持經濟繼續增長;這方法雖然在短期內有效,但長期下來,卻引致資本不斷錯配,債務迅速增加,最終還爆發金融危機。上述的國家是韓國。不過,如果你覺得聽起來也像中國,你並不是唯一一個。

筆者最近閱過關於中國經濟的最發人深省的書籍,是《From Miracle to Maturity: The Growth of the Korean Economy》(《從奇蹟到成熟:韓國經濟增長》)。這本書詳細講述1997至1998年間的金融危機前後的韓國經濟,由Barry Eichengreen、Dwight Perkins和Kwanho Shin合著,3人分別是傑出的經濟史學家、對中國和韓國都有豐富經驗的發展經濟學家(development economists),以及韓國問題的專家。

此書有很多對韓國經驗以及發展中經濟體如何增長的洞察。3名作者沒有簡單地比較中韓,但對於熟悉中國的讀者來說,中韓確實有很多相近的地方。對比兩者的異同,有助判斷中國的經濟會否走上韓國走過的路。

追趕發達國家 生產力增長快

無可否認,兩國起點頗為相似,都是仿效日本成功的工業化。韓國在1960年代開始,中國則由1980年代起,開始「追趕式增長」(catch-up growth)。這是一個過程,貧窮國家透過與富裕國家進行貿易,引入發達國家的商業慣例和技術。

不論是中國還是韓國,它們的「追趕式增長」的驅動力都是從孤立隔離,轉變成與全球貿易接軌,還有國內營商環境的全面檢討,以及坐言起行的政府(activist government)推動結構性改革。

在中國和韓國,「追趕式增長」都引致投資和生產力非常快速地增長,這兩者可說是相輔相成,因為生產力提升可以帶來可觀的投資回報;而在科技和資本設備的新投資又有助提高生產力。

在這兩個國家,當農村的多餘勞動力轉移到城市,從事製造業和服務業等較高生產力工作時,該國的經濟、社會和勞動力都有大規模的結構轉型。

接近追趕目標 增長暴跌

雖然「追趕式增長」是好事,但它有一個必然限制:距離追趕目標愈近,可以做的就愈少。「工人由農業向工業轉移得愈迅速,剩下的就業不足(underemployed)農村勞動力就漸漸枯竭。」該書作者寫道,「一個國家愈接近技術前沿,從國外購買機械、引進設計圖能夠帶來的技術進步就愈小」。

由於國內生產力提高得來不易,所以快速的「追趕式增長」無可避免地會漸漸變成發達國家較慢的增長模式。3名作者的其中一個重要見解是,這種過渡在理論上應該是漸進的,但在實際中卻絕不是,更常見的是急劇下降至一個較低的增長速度。

谷投資應對出口放緩 外國債權人失信心

他們認為,韓國的經驗顯示,如何過渡並不取決於「追趕式增長」,而是看一個國家選擇如何應對。

在亞洲國家和地區,這種經濟增長模式過渡一個最早的特徵,是出口在全球市場的放緩。在1980年代,韓國的出口每年平均增長15%;但時至1990年代,每年平均增長卻大跌至8.7%,台灣的出口在同期也有類似的跌幅。

3名作者還提出,在1990年代,韓國的生產力提升速度放緩,是因為在技術上的追趕放緩了。這種意味着韓國經濟的增長潛力已經減少了。

不過,當時這一事實並不被普遍接受,韓國政府偏好經濟快速增長,不願意接受經濟增長放緩。結果是,1990年代初,韓國投資激增,當中大部分是由財閥(指韓國大型企業集團)推行,並由短期外債融資。

當外國債權人對這些投資計劃失去信心、拒絕讓韓國的債務延期,韓國就在1997年至1998年間爆發金融危機,而投資也變得一蹶不振。

中國人均收入低 仍有追趕空間

2010年的中國,與1990年代的韓國並不相同。中國的出口並沒有逐步放緩,雖然在2008年的全球金融危機之後,出口增長曾急劇下跌;中國人均收入水平仍然遠低於當時的韓國,意味着「追趕式增長」和提升生產力空間仍大。

不過,中國政府應對局勢的方法一直與韓國頗為相似:政府不願意接受經濟增長長期放緩,透過發債促進投資,支持內部需求。

作者說,韓國的危機是因為在高需求的壓力下,維持高投資水平及大量使用債務融資增長模式。中國的模式看起來非常相似,當然也有關鍵的區別:中國的債務主要本土的,外債很少。

中國政府嚴控銀行體系 金融危機難現

外國投資者近期對中國缺乏信心,如果他們曾經為中國的刺激經濟計劃提供貸款,那麼他們應該已經停止為貸款延期,但實際是他們既無為大規模的投資付鈔,亦談不上要撤資,所以,中國沒有陷入金融危機。鑑於中國的資本帳仍然封閉,銀行體系仍然由國家控制,出現韓國的債務續期危機機會很小。

中國的封閉制度保護了它,這就是為什麼,大家可以合理地懷疑,中國新一屆政府對開放資本帳熱情不大。對外國資本流入作出任何重大開放,將有可能令中國的金融失衡累積至像韓國當年陷入危機那個水平。該書作者又表示,韓國大約每隔10年就有一次金融危機,頻率不尋常地高,他們認為,這是該國重複累積短期外債所致。

這似乎亦是國際貨幣基金組織(IMF)現在的觀點,這家以往通常倡議各國開放資本帳的機構,近期卻不尋常地勸告中國,金融自由化要慢一點。然而,中國避免出現一場像韓國般的嚴重金融危機,是否就一定是好事?對迷信穩定(stability-obsessed)的中國政府,以及它經常宣稱的避免經濟增長大起大落的目標來說,避免經濟危機當然是好事;但本書有一個有趣的議論:1997至1998年間的危機對於韓國的影響並非完全負面,這次危機迫使韓國明確地放緩投資,但並未導致經濟增長永久放緩。

金融危機促改革 未必負面

雖然韓國的投資增長在97年金融危機後放緩,但作者估計,該國的生產力增長實質回升,同時其產業和經濟決策也改善。該此金融危機之後的10年,韓國的整體GDP增長的確是比危機前慢;作者卻提出證據,認為這只是因為韓國的經濟成熟了,減少了「追趕式增長」,並非危機的後遺症。

雖然不一定要經歷這場危機,才能使韓國轉向較可持續的增長模式,但這場危機仍然給該國的經濟政策帶來了很多積極的變化。

因此,中國政府面對的問題是,若沒有被危機所迫,能否作出類似的改革,抑或其較封閉的制度,將中國和外債危機隔絕之餘,也隔絕了變革的壓力?

潘迪藍

GaveKal Dragonomics 資深經濟師

新聞類別

財經

詳情#

回應 (0)