【明報專訊】談2017年行政長官選舉方法,讓合資格香港選民有提名權是其中一種「犯禁」的主張。事關不少人正正就是想透過一種具有排他效果的提名程序,來限制參選人數和控制選舉結果。在過去一年,形形色色「入閘」和「篩選」的說法,例如「不可讓泛民入閘」、「只讓某些泛民入閘」,或是「只許愛國愛港人士入閘」,反映權在我手的獨裁幽靈揮之不去,最好香港人肯接受有名無實的普選。

其實,只要我們反過來質問支持「篩選」的所謂《基本法》權威或威權(authoritarian)人士,如果2017年「拒絕民建聯工聯會入閘」、「只讓某些建制黨派入閘」,或是「不許跟地下共產黨有關係的人士入閘」,他們會如裝作苦囗婆心的「勸告」市民,叫「大家先走出這一步,其後逐步改善」?還是比泛民更呼天搶地的反對政治審查和什麼「麥卡錫主義」呢?香港政治荒謬之處莫過於此!

獨裁者的雙重標準

Dobson認為「今天的獨裁者」為了抗拒民主,已經學會更多把戲,比20世紀的前人更細緻、狡猾和靈活變通。正如筆者在本報專欄曾經分析俄羅斯總統普京和白俄羅斯總統盧卡辛科的獨裁管治,他們用法律、潛規則甚至犯罪集團來對付異見人士,但也懂得利用「觀感」當作「事實」的公關玩意製造話題,愛講民主人權,容許局部的言論和新聞自由製造「進步」的假像,甚至用「一人一票」尋求認受性,也愛用上「沒有最好,只有更好」的語言偽術來為自己的劣績解圍。

這些獨裁者和他們的隨從努力開拓民主和極權之間的存活空間,最理想是讓人民得到滿意的生活來換取他們的支持,就算不成功令大部分人民接受,獨裁者都想盡辦法打擊和分化反對力量,令不接受現狀的民情難以轉化成對管治有力的挑戰。Dobson更指,在環環相扣的全球一體化的格局中,獨裁者知道美國和國際社會可以直接發揮的力量有限,但為了以防萬一,每次這些外國勢力蠢蠢欲動時,獨裁者便會借勢祭出「民族尊嚴、主權至上」的原則來鞏固自己的話語權。

Dobson走訪各地獨裁政權,卻發現受訪者不約而同地對所謂「中國模式」感興趣,當中有不少是希望努力向北京學習借鏡,不過也有少數表示中國式獨裁依舊是落後和粗野的。

公民提名促民主抗篩選

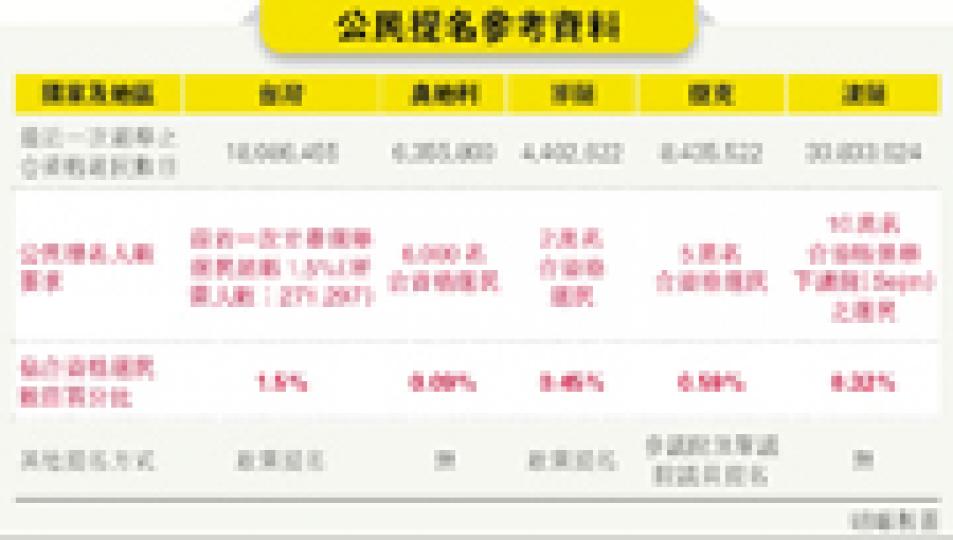

按Dobson一書所指,雖然今天的獨裁者學習轉數快,但令他們坐立不安、如履薄冰的,同樣是人民的學習速度和批判思維。在民智成熟的香港確立公民提名行政長官候選人的權力,參照國際社會的制度設計,法律和程序上既促進民主也有可行的方法。附表中奧地利和波蘭更只有公民提名,沒有其他經政黨或國會議員提名的方法。立足民主的原則,筆者認同的公民提名,就是要抗衡篩選,假設提名人數定在合資格選民的1%,就可以確定選舉開放包容,令選舉更難弄虛作假,目標是實行真正的普選而已。另外必須注意的是,筆者認為公民提名和簽名運動是兩回事,公民必須信任和肯定欲參與競選的人士和團體,才願意把全名和身分證明的個人資料提供,濫用公民提名,談何容易?

香港政策研究所就公民提名的研究問「為何一些地方的元首選舉設有公民提名機制」,其結論是因為議會內閣制國家的元首沒有實權,可以讓非黨派人士參與競選,另外,總統制國家元首有實權,就以政黨提名為主,公民提名「只是一種象徵打破政黨壟斷、聊備一格的補充方式」。如上文所指,對香港而言,公民提名有實踐民主選舉的實在價值,所以筆者不能接受研究所的判斷。再說,研究所努力指出某些著名學者著作「沒有提到」公民提名,所以「從來沒有在現代民主理論中佔有一個位置」,也所以「非必要」。第一,這犯上了訴諸權威的謬誤(fallacy of authority);第二,所謂的研究根本沒法論證公民提名「不符合」現代民主理論。

香港政策研究所將民主政制二分為議會制和總統制,再將元首二分為有實權和無實權兩種,這樣的分析起點,跟民主政治的比較研究文獻脫節。筆者希望順帶指出一個比較政治學研究(Comparative Political Studies)的常識:歐洲有議會和總統混合的民主制度(semi-presidential democracies),成熟的制度有法國、芬蘭、奧地利、愛爾蘭和葡萄牙,較新的歐盟成員國包括波蘭、斯洛文尼亞、立陶宛、保加利亞、羅馬尼亞。繼Robert Elgie後,Petra Schleiter和Edward Morgan-Jones兩位牛津學者對這種混合制度有深入分析,日後可以另文介紹,但總的來說這種混合制度中的元首是有實權的。如果研究所主張「元首是否具實權」是採用公民提名的因素,按邏輯應該支持2017年行政長官選舉設有公民提名才是,因為行政長官一職肯定具有實權。不過研究所的結論倒是香港應該探討「如何進一步擴大提名委員會的代表性」,而不需要公民提名。問題是,研究所的報告在自己認為重要的方向上沒有詳細解釋,什麼才算符合報告所指提名機制的「包容性」,用什麼標準來衡量也沒有交代,用什麼制度設計來實施更是交了白卷。

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授

◆延伸閱讀

1. William J. Dobson, The Dictator's Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy, 2012.

2. Robert Elgie, Semi-Presidentialism in Europe, 1999.

3. Petra Schleiter and Edward Morgan-Jones, "Party Government in Europe? Parliamentary and Semi-Presidential Democracies Compared", European Journal of Political Science, 48 (2009), 665-693.

新聞類別

副刊

詳情#

回應 (0)