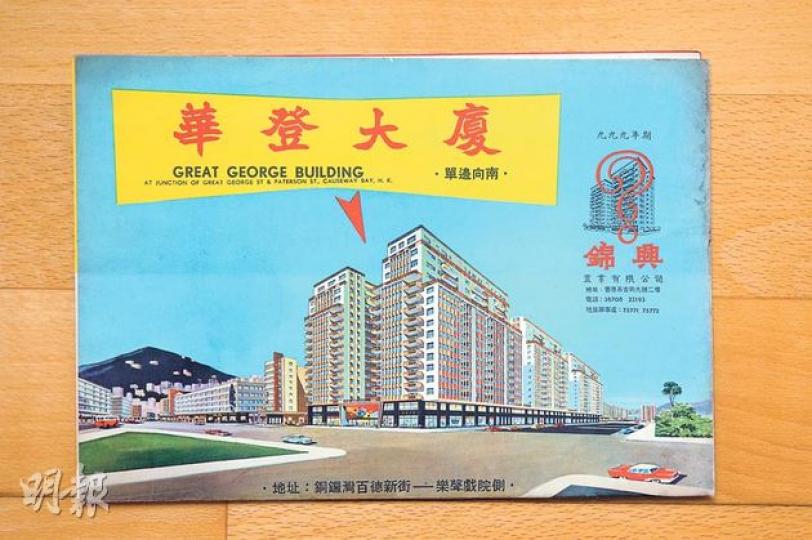

【明報專訊】翻箱倒籠,找來一本1960年華登大廈的陳年售樓書,查看下發現,今天仍然屹立於銅鑼灣鬧市。

售樓書外觀老土,內容卻十分本土,相比今時今日,華麗精裝,燦爛耀目的售樓書,可謂相形見拙,甚至是視為「寒酸」與「不得大體」。

然則仔細研究一番,竟又發現其不失樸實的設計,絕對貼近昔日民情市况,同時達到了廣告法則下,令消費者產生對美好事物的聯想與追求,也刺激了他們潛藏的購買欲望,促成消費的產生。

這本超過半世紀的售樓書,彷彿已預告香港人無休止的欲望伸延,繁榮安定,隨之而後。

有幸在香港地搵食,有個閒錢之餘,總之一句,「攬住嚿磚頭至好」,成了幾代人的金科玉律,莫非就是所謂核心價值之終極所在?

細想一下,原來售樓書多少都起着推波助瀾的作用。

六十年代至今 都是豪宅

意想不到,昔日所謂靜中帶旺的銅鑼灣百德新街一帶,近30年來,發展成名店林立,人潮擁擠的黃金購物地段,決非陳年樓書中所說的「靜中帶旺,又不失郊外享受(可能鄰近維多利亞公園)」的主要賣點。但有一點可以肯定是,發展商老早將大廈定位為高尚住宅,經歷半個世紀後的今天,仍被視為區內名廈,售價仍見高企。

回顧歷史,其實早在五六十年代,香港社會仍處於匱乏貧窮的景况,1949年前後時局動盪,大量難民湧入,令原本不堪的生活環境更顯惡化,臨時的木屋區遍佈市區周圍,火災時生。1953年的石硤尾大火,即時令5萬多名市民痛失家園,令政府重新確定香港長遠房屋政策的發展。大量興建公屋,使普羅市民,解決無瓦遮頭的燃眉之急。同一時間,還有一批挾資南來的上海蘇浙移民,他們大多定居於北角一帶,往後數年,印尼和菲律賓的歸僑相繼來港暫居,而其時香港的時局相對穩定,令原先思慮去留問題的族群,最終以香港作為安身立命之所。據聞華登大廈,最初落成時,就以這群有資金實力的人士為目標對象。試想能夠在未有銀行按揭出現時,拿出三四萬元的現金買入住宅,絕非當時一般人所能做到。他們可說是香港戰後「移植」的中產或富裕階層。

當年設計 盡見人性化

樓書中,除了一貫強調景觀、用料和外觀外,也有今天來看頗值得玩味的地方,例如在優點上,說到「兩伙相鄰,互相照應」,以今天人際關係疏離、鄰居互不相識已是司空見慣的生活景况,談何照應之有?至於還有「戶戶有窗,涼爽光猛」、「露台寬大」、「特設儲物室,放置雜物」等,發現當日的設計,頗見人性化,相比今天,標榜所謂歐陸情懷、地中海風情的個人品味豪宅樓書,更見實在和踏實可靠。始終相信,以人為本、實事求是、誠實信譽是營商謀事的不二法門。人家付出血汗錢,理應換來物有所值之物;相比近年糾纏多時的建築與實用面積之論,幸好最終在今年4月30日,實施「一手住宅物業銷售條例」,為繼後的置業者提供更清晰可靠的資訊,可說是功德無量。

當大家經歷過鹹水樓、發水樓、屏風樓,今天仍面對樓價瘋狂的升斗市民,大多望樓輕嘆,即使擁有自住物業,有感已成「樓奴」,擔心一旦樓市下滑,隨時由「奴」變「蟹」,惶恐終日。手執陳年售樓書,憑窗遠眺,刻下繁華景貌,欲望貪婪伸延,背後竟是忐忑無奈處處,徒添感慨。

華登大廈簡介

1960年8月落成,樓高16層,共218個單位,實用面積由500至1100平方呎不等,全部單位擁有露台,景觀開揚,交通便利。據資料顯示,其中一個中層C2單位,於2012年以868萬售出,比較當時一手買入價的3萬3000元起計算,如以一手持有到出售,可獲利逾200倍。

今天的華登大廈,仍然屹立於銅鑼灣鬧市中,四周車水馬龍,名店林立,已非售樓書強調有「郊外享樂」之說。

霍英東首創 分期付款賣樓花

五六十年代,一般市民都以租房為主,小型地產商需自行買地投資興建,資金周轉也見困難,其時也只有少數人有能力買一幢樓宇。霍英東於是靈機一觸,倒不如將樓宇分層分戶出售,其後更引伸出分期付款賣樓花的鎖售方法,改變今天整個香港樓宇買賣的形式,而位於銅鑼灣,1955年落成的蟾宮大廈就是其示範之作。

早年本地住宅的買賣付款多經由律師行代理,及後銀行也開始涉足樓宇按揭服務。恒生銀行早於1967年,率先提供7年期的樓宇按揭服務,奠定往後香港整個按揭發展方向。

作者簡介

吳文正,福建晉江人,生於香港。曾任職攝影記者多年,為文化葫蘆創辦人。多年來游走大街小巷,搜尋失落的民間故事與物件。人到中年,閒時翻箱倒籠,執拾舊事舊物,浮沉於新與舊、中與西、美與醜、好與壞,以個人觀感,嘗試拼砌出心中醞釀多年的香港市井之圖。

著作包括《香港葫蘆賣乜藥》、《街坊老店》、《牛下開飯》、《情迷照相館》等。

文、圖 吳文正

編輯 鍾家寶

fb﹕www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

回應 (0)