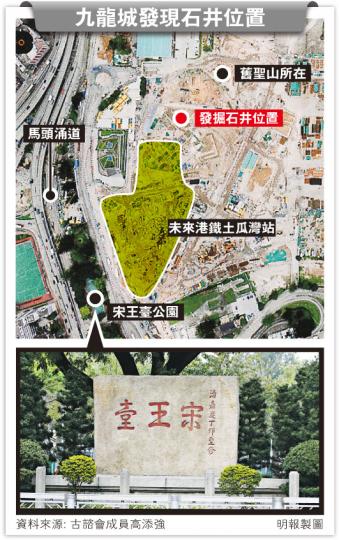

【明報專訊】正在動工的港鐵沙中線工程,橫跨具有歷史價值的九龍城區,港鐵去年因應環評要求委聘考古學家在九龍城聖山(即宋王臺公園附近)研究,近日證實該處有800年前宋元時期的陶瓷碎片、墓葬殘存、石井等,其中位於未來沙中線土瓜灣站附近的宋代石井則保持完好;古物諮詢委員會成員坦言,該石井和其他文物反映700至800年前本港的生活面貌,反映香港市區並不單是小漁港,政府應妥善保育,並連同鄰近的歷史文物增設保育徑。

港鐵回應指出,於宋王臺遊樂場附近的考古工作快完成,初步評估,發現的古物包括近代及宋元時期的殘餘建築和器物,並定期向古物古蹟辦事處匯報,並於2個月前有安排古諮會實地視察。古蹟辦回應時則補充,發現的遺跡包括宋元時期的陶瓷碎片、墓葬殘存、石井、窰爐殘存等,其中保持完好的石井不受沙中線影響,目前妥善保存,考古學家正整理和研究資料,稍後將編寫詳細報告提交古蹟辦,而石井日後的展示可行性,古蹟辦會與政府部門商議。

同時出土陶瓷片墓葬窰爐殘存

至於其他遺跡,古蹟辦說,據考古學家的初步評估,由於啓德發展區過去已被多次發展,出土的遺物和遺蹟均受到一定程度破壞,故建議完成田野紀錄,文物會妥為收藏於古蹟辦的中央考古收藏室;遺蹟則詳細記錄,編寫考古報告以作日後研究參考。

證古代九龍城大量居民聚居

料在2020年落成的沙中線,路線將途經九龍城和土瓜灣等地區,有參與港鐵安排實地考古視察的古諮會成員、香港歷史作家高添強說,委員對是次發掘感到相當興奮,特別是在舊聖山鄰近發現的正方形石井,目前保持完好,相當重要。他說,而九龍城一帶的歷史源遠流長,不但南宋時期宋帝二皇逃難到九龍城,過往研究亦顯示(如在大廟灣的南宋石刻碑文記載),早在宋代,九龍城已是廣東地區十三鹽場之一,也是發達的交通要地,不少船戶更會在香港安家落戶。

古諮委員促設文物教育徑

他說,九龍灣一帶的商業活動至少早自明代已成形,雛形或早自南宋時期已現,今次發現的水井,代表有大量居民聚居「落腳」,對本港的歷史研究有重大作用。過往英國人一直指本港開埠前是小漁港,又集中說新界的大家族歷史,忽視本港市區數百年前已是貿易港的發展。他期望,政府可連同九龍城區其他古蹟,在沙中線建成後發展文物教育徑,讓港人重新了解本港歷史。

明報記者 鄭穎瑩

新聞類別

港聞

詳情#

回應 (0)