【明報專訊】繼菲律賓風災後,北美洲大風雪,再一次讓我想到地球正在承受我們不懂珍惜大自然資源的惡果。

氣候暖化,令極端天氣更頻繁地出現,風災、水災,不過我們香港人對旱災,看來不大關心,事關雖然水塘供水有限,我們還有東江水做後盾。

只是,不少學者都說,有東江水不等於我們就無後顧之憂,一來,東江水不是要幾多有幾多,二來,東江水一點也不便宜,香港每年花數十億元買水,格價有升無跌,今年,發展局即將與內地商討水價。

今期,水務署帶我們走了一趟歷史悠久的九龍水塘群,教我們認識不少已列為法定古蹟的水務文物。

飲水思源,除了要知道水從哪裏來,也應當知道它的歷史根源。

九龍水塘群,是九龍區最早建設的水塘,也是繼薄扶林水塘、大潭篤水塘後,香港史上第三個水塘。翻看資料,九龍水塘在一九○一年開始興建,當時英政府剛與清政府立約,租借九龍半島北部及新界,英政府隨即在新九龍覓水源,原來香港早在開埠之時嚴重缺乏水源,港島上兩個水塘根本不敷應用。水務署工程師黃曦諾說,九龍水塘本來是為供應水源到香港島而建,「在二、三十年代,水管才鋪設好,沿彌敦道送到港島」。

只夠七分一黃大仙人用一年

九龍水塘群,由四個水塘組成,是九龍水塘、九龍副水塘、九龍接收水塘,及位處最高點的石梨貝水塘。雖有四個水塘,總共的存水量其實不多,只有近三百萬立方米,僅佔全港十七個水塘總水量的百分之零點五。若以港人每日平均用水一百二十九點九公升計算,九龍水塘群的水,其實只夠七分一個黃大仙區居民用一年。

我們這天由九龍水塘起步,沿着當年建水塘的歷史軌迹,先走上石梨貝水塘,再到九龍接收水塘,最後來到位處下游的九龍副水塘,「建水塘,通常由上游開始建到下游。距離最先動工的九龍水塘,九龍副水塘在一九三一年才建成,足足相隔三十年」。阿諾說,九龍水塘的歷史古蹟好多,不少已列為法定古蹟,例如溢洪壩、水掣房,還有在其他水塘找不到的界石。周末假期,冬天最好是行山,若已走過較多人認識的大潭水務文物徑,不妨到這裏走走,飲水思源。

(1)「度水」

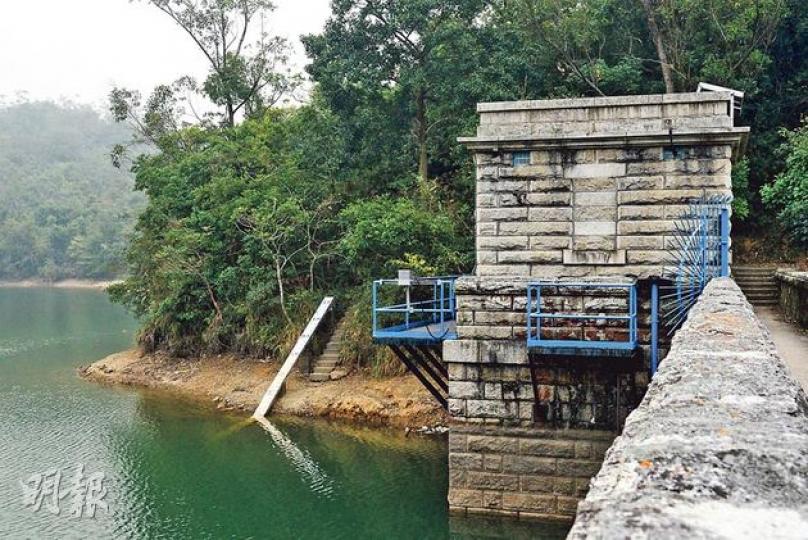

在九龍接收水塘,走過壩面,會看到一座在一般水壩都看到的水掣房,可是在它旁邊,則有一件不常見的東西——塘尺。要量度水塘的水量,最重要知道當時水塘的水深有多少。我聽說過,工作人員會用尺量度,不過一直以為是用便攜式的量尺,卻沒想像到原來那是一把放大版的量尺,一直放在水塘。阿諾說,往時量度水深都用這種方法,直至八○年代,開始採用聲吶的方法,照片中欄杆上的灰色盒子就是聲吶儀器,到了廿一世紀,聲吶就完全取代了量尺。

(2)雙弧形水壩

九龍水塘的主壩,雖不算是超大型的建築,但它呈雙弧形的架在水塘之間,兩邊山巒翠綠,讓它顯得格外壯麗。所謂雙弧形,意思是它的弧線,分別縱向及橫向地伸延開去。這裏的水壩建成弧形,美觀其實只屬次要,最重要是相比同規模的水壩,它所承受的壓力可以更大。這其實是拱形結構所發揮的力學作用,它能將水塘的水壓傳遞給兩岸的地基,而一般的水壩,壓力則聚焦在水壩下的地基。

照片中,水壩左邊是九龍水塘,右邊是九龍副水塘。這天來到,副水塘水位極低,兩岸露出不少黃土斜坡,阿諾說,除了因為現在是雨水少的旱季,這其實是水務署刻意把水位壓低,「因為下游有設施要維修,所以我們刻意放走儲水。水塘的維修工程也有季節,通常在旱季動工」。

(3)立石為界

在堅尼地城、薄扶林、寶雲道,我們在路上,會找到當年英國政府為界定維多利亞城邊界的界石。界石在往時的城邊,或者敏感的軍事領域都會找到,不過,沒想到水塘也有。阿諾說,九龍水塘是香港水務署轄下眾多水塘中,唯一一個有界石的水塘。一八九八年,英國接收新界及新九龍後,隨即就派工程隊伍勘探水源,然後迅速地在一九○一年開始動工建九龍水塘。那時候政局未穩,英政府在新地方建水塘時,立石為界,明確標明水塘範圍。「九龍水塘是香港第三個水塘,之前的兩個,薄扶林水塘和大潭篤水塘都在英國領土港島,而後來建的其他水塘,又已是五○、六○年代才建,清政府早已倒台,也無必要立石為界了。」

與其他地方的界石不同,這裏的石上刻有「KWW」字樣,代表Kowloon Waterworks。

(4)水掣房

一般的水壩之上,我們都會看到一座小型建築物,那是水掣房,用來控制水位。在九龍水塘主壩上的這座水掣房,在一九一○年所建,已有逾百年歷史,是一座法定古蹟。水塘的水,每次要抽取來輸送到濾水廠前,其實有專責的人負責揀選「哪一層水最靚」,才拿去為港人供水。「例如每次下大雨,不少雨水沿山冲下來,很容易令塘底的沙泥『炒起』,整個塘的水都是混濁的泥水,我們稱之為『反塘』。不同的沙和泥,所需要的沉澱時間不同,於是『每層水』都有不同水質。」水務署在水塘中,也放進不同魚苗維持水中的生態,例如控制水藻、細菌的數量。所以不同層中也有不同的生物。

(5)石欄杆

在水塘群中遊走,沿途會見到不少這種石製欄杆,都是歷史文物,「現在哪有人會用石來做欄杆?」阿諾說,這種石欄杆很珍貴,萬一損毁,就會被換成金屬欄杆了。

(6)濾水廠

從九龍接收水塘的水壩望下去,隱約可以見到紅色的建築群,那就是石梨貝濾水廠。濾水廠建於一九三七年,是二級歷史建築,裏頭仍保留有英國當年的皇冠標誌。阿諾說,這個濾水廠是沿用快速重力過濾(Rapid Gravity Filtration),當年除了倫敦以外,香港是第二個地方引入這種技術的地方。

除了這裏,港島其實有一座類似的建築,位於港大百周年校園的一端,「那是西區濾水廠,用同一種風格設計、同一種濾水方法」,不過兩座建築物,也同樣是遊人止步。

「珍惜水資源」水務設施繪畫比賽

作品要求﹕以本地水務設施為題,尺寸不大於A2,必須為手繪作品

作品遞交﹕郵寄或親遞至灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署公共關係組「珍惜水資源」繪畫比賽

截止﹕2014年2月28日

詳情﹕www.wsd.gov.hk

查詢﹕competition@wsd.gov.hk

文 陳嘉文

圖 陳淑安、水務署提供

編輯 沈可媛

fb﹕www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

回應 (0)