【明報專訊】Polly的前夫為一所跨國公司的高級工程師,員工福利包括配偶及23歲以下子女的人壽和醫療保險。離婚後,兒子仍可獲原有保障,但Polly則需自行安排。現時Polly只有一份終身危疾保單仍然生效,每月供款1,000元(直至65歲),保障額為120萬港元。危疾的保障額一般以受保人的2至3年薪金作基準,以彌補患病期間的收入損失,再加上預期醫療費用。假若Polly不幸患上末期癌病,現有的危疾保障可為她提供約3年收入(70萬港元)及50萬港元作醫療費用,筆者認為有關保障額已經足夠,故建議Polly繼續投保。

投保壽險 保障兒子生活

人壽保險的保障額方面,通常以受保人身後的未償還責任及債務計算。現時Polly並沒有任何債務,未償還責任包括兒子的生活費及自己的殮葬費。兒子今年16歲,萬一Polly不幸離世,她希望將自住物業留給兒子,並預留足夠生活費直至其大學畢業(23歲)。現時兒子的生活費約佔家庭總開支四成,即每月約5000元。以每年生活費6萬元作計算,Polly需準備約42萬元作兒子未來7年的生活費。加上約10萬元作殮葬費及扣除現有資產(21萬元)後,筆者建議Polly投保一份約31萬元的人壽保險。

另外,筆者建議Polly投保醫療保險,以應付因受傷或疾病而需要接受治療所致的醫療開支。一般來說,醫療保險分大房、半私家房及私家房三種。Polly可按自己的需要及負擔能力投保。

趁仍有工作能力 有效儲蓄

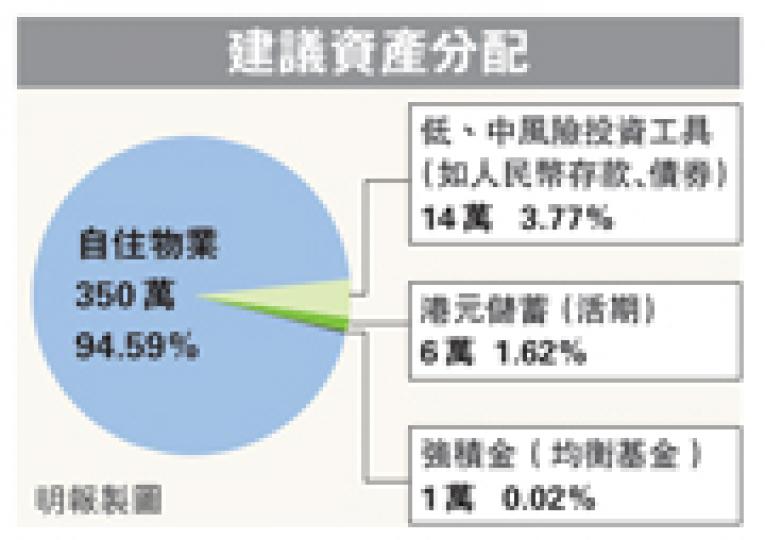

Polly過去只專注照顧家庭,甚少理財及投資經驗,結婚多年,所有財務安排均由前夫負責;離婚後,為怕胡亂投資而遭受損失,Polly一直將資產存放於銀行港元活期,強積金亦只選取保守基金。筆者提醒Polly,雖然銀行存款及保守基金在帳面上甚少虧損,但實際上通脹會不斷蠶食本金,減低將來的購買能力。以Polly來說,尚有17至23年才達退休年齡,故可考慮作適量的低、中風險投資,如人民幣存款、債券、強積金的均衡基金。筆者建議Polly趁仍有工作能力時,考慮購買低風險的儲蓄工具,例如年金計劃。市面上的年金計劃一般提供保證及預期回報,有效對抗通脹之餘,退休時年金持有人可每年取得指定金額,直至指定保證入息期或身故。透過年金計劃,Polly可將每月盈餘有效累積下來,保障退休後的生活。

吳婉奇

康宏理財服務有限公司聯席董事

■理財信箱 歡迎來信

讀者如有理財問題,歡迎來信詢問。

來函:寄香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓,經濟版編輯收

傳真:2558 3964

電郵:chlung@mingpao.com

◆來信請列明家庭或個人收入、開支、資產、欠債、理財目標及可承受投資風險。

[吳婉奇 理財信箱]

新聞類別

財經

詳情#

回應 (0)