【明報專訊】無論是商店商場及辦公室大樓林立的商業區,又或是「遊客區」,都只是尖沙嘴其中的一兩面,尖沙嘴作為港口與民居的角色逐漸被人遺忘。

尖沙嘴柯士甸道,橫越了九龍最新與最舊的兩個地帶︰填海而來的西九與佈滿殖民地建築的天文台山一帶。

旅遊書Lonely Planet(國際版)香港的統籌作者——陳思祥(Piera Chen)出生後住在尖沙嘴「舊柯士甸」廿多年。

她在最新一版的《寂寞行星》中,就將這個「舊尖沙嘴」的寧靜一角,介紹給對這裏有興趣的英語旅人。

「舊區」圍合感強 有安全感

「尖沙嘴是不少上海人、土生葡人、英國人、白俄羅斯人及其他歐洲人居住的地方。」見面時Piera說起她與尖沙嘴的淵源︰數十年前厚福街有間叫「Eton」(易通)的英專,當時母親在那裏教英文,父親是好學的夜學學生。她在香港出生,父親是上海人,母親是北京人。

她出生後(一九七○年代)住在柯士甸路的嘉華大廈廿多年。作為一個街坊,她會將柯士甸道至漆咸道南圍着的天文台山一帶稱為尖沙嘴的「舊區」。

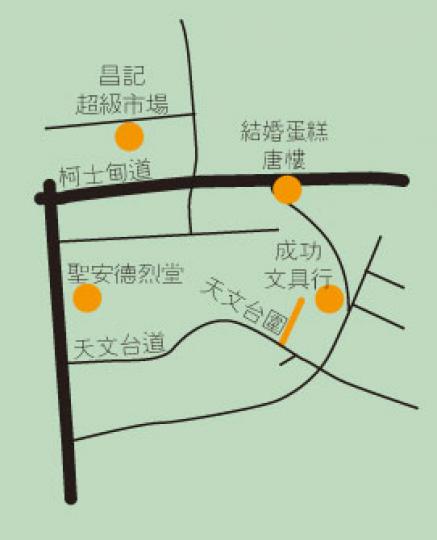

「我喜歡尖沙嘴舊區一帶,是因為這裏的街道給我的圍合感很強。你看地圖中的油麻地都是橫橫直直的街道,跟人說渡船街就是『直行第五個街口』。有時自己不知身在何處。但尖沙嘴舊區街道多是彎彎曲曲的小路,有很多T-Junction。走到T字路口我只需揀向左走還是向右走,較有安全感;而且這區被彌敦道、漆咸道南兩條大路包圍,我會容易知道自己身在何處。」她說。的確,這區的路直路彎,有時更要上微微的斜路,但這樣的路往往更「易認」,亦引人好奇,「究竟走上去是什麼來的呢?」

跟着Piera在舊的一片「柯士甸」走了半天,聽她說關於這裏的建築以及人的故事。當她在訪問尾聲提到小時候在金馬倫道舊樓學芭蕾舞,老師是白俄羅斯人,其丈夫是葡萄牙人。那便不難令人想到五十甚至三十年前,尖沙嘴仍然是一個可看出不同文化交匯的港口城市。這裏曾是來自中國大陸,甚至歐亞大陸那些流徙的人的歇腳點、交匯處,甚至終站。

1. 暫休的聖安德烈堂 與消逝的西餐廳

相約Piera在正在翻新的彌敦道聖安德烈堂門前,作為她導賞的首站。教堂仍在翻新,百年古石牆已拆去,現在換了「生命中心」的入口。

我們走到彌敦道、柯士甸道的十字路口旁的一幢有騎樓底建築。「以前這裏有車厘哥夫餐廳。你知道這些西餐源自俄羅斯。二戰後,尖沙嘴住了很多歐洲人,如白俄斯人,他們有些是一九一四年逃難到了中國天津上海的;到一九四九年中國『解放』又輾轉來到香港。車厘哥夫餐廳的老闆未必真是俄羅斯人,但極可能是一些跟俄羅斯人學廚的上海人。」父系來自上海的Piera,小時候待爸爸剛出糧的那些日子,就會來吃西餐。

2. 專賣洋酒的超級市場

沿着人來人往的彌敦道,轉向柯士甸道德信學校那邊。學校的外牆上貼上「李小龍事迹徑」指示牌,原來李是該校校友,據說李小時候就住在德成街。

Piera帶我走到柯士甸道一○五號百安大廈的地舖商場走一圈。「這是一九六○年代中建成的商住合一的大廈。與尖沙嘴的重慶大廈、美麗都大廈一樣,大廈剛建成時地下是商場,樓上是住宅及山寨廠。」現在大廈地下是地產店、裁縫店、並不連鎖的超級市場,有趣之處是大廈底層是打通,我們可以穿過大廈從柯士甸道到德成街。

來到「昌記超級市場」,卻是一間數十年的洋酒專賣店。下午兩時多,老闆劉太正在吃下午茶——朱古力橙餅加紅茶。老公劉先生在旁笑說︰「佢唔鍾意打工,唔鍾意人管喎。我退休後主要是幫她打工!」昌記售賣各式洋酒,紅酒、拔蘭地、砵酒,甚至近年流行的日本威士忌,「三千幾蚊嗰隻賣晒。以前好多鬼佬幫我們買酒的」。劉生說着。生意也許愈見淡薄,但兩人待在店裏倒像從容看夕陽的神態。

我們沿着柯士甸道走到覺士道與德成街交界。「我的世叔伯說這幢豪宅從前是名伶梁醒波的大宅。那是紅磚綠瓦、有亭台樓閣的獨立屋。」Piera指指那幢面向覺士道兒童遊樂場的大廈說,「從前覺士道七號更有一所葡僑就讀的『賈梅士學校』」,可見土生葡人曾在這一帶聚居的痕迹。

3. 戰後唐樓如結婚蛋糕

於是我們走回柯士甸道,已望到那附近的地標,柯士甸道148號的四層圓角唐樓。由於她只有門牌沒有名字,我們姑且稱之為「結婚蛋糕唐樓」——因為她愈高層愈小,就像層層蛋糕。「香港開埠之初曾規定建築之高度不能高過面向街道之闊度;但隨着戰後人口急促膨脹,建築物的高度不得不放寬,否則不夠地方安置人口。這種圓角唐樓多在戰後建成的,這幢樓建於一九五○年代中。」Piera說。

玻璃門後總是歪斜着幾個光脫脫的模特兒公仔,冷不防會被「她們」嚇一嚇,「這裏以前就是專賣模特兒衣架的公司嘛!」還有一間訂做跳舞鞋的專門店和車行。她為了解這幢唐樓的歷史,特地接觸了一些舊房客,她認識的一位曾居這裏的友人就是土生葡人,唐樓的單位曾租給舞蹈學校、畫室。光天白日之下,這幢行將拆卸並已圍板的唐樓竟然沒有上鎖。我們於是走上去見識一下何謂「走馬露台」——三樓陽光充沛的露台寬得可以放幾張咖啡枱,而且面向木球會綠油油的草地……這個下午我們在豪宅專用的「環保露台」建成之前,預先憑弔這個終將消失的露台。

4. 柯士甸路昔日明星匯集

蛋糕樓位於柯士甸道轉入柯士甸路的分叉上。是的,柯士甸道旁還有一條柯士甸路。據說,上世紀八十年代,這裏曾是明星與靚人集中地。現在這裏有不少食肆,以及門前有一塊顏色剝落的招牌,門面堆滿文具的成功文具行。而Piera出生至打後二十多年就住在這條路上的嘉華大廈。

成功文具行 見證最好的年代

「一九七一年在這裏開舖,當時我們不過廿歲出頭。讀完書打過工,當年打工的收人總不比做生意,於是開了這間店。」兄弟檔成功文具店的哥哥 Philip說。

四十年前的柯士甸路是住宅區,附近都是門前有花園的獨立屋,「這裏曾經有很多英國人、日本人、土生葡人,還有上海人住。」Ray指指Piera。當帳簿都變成了excel表或智能電話的功能;炭紙又被影印機取代,連附近的學生也愈來愈少……Ray 說:「這一行最好的環境都過去了。」住在附近的Piera,自小已經來這裏買文具,她曾經寫過一篇文章叫Success on Austin Avenue,真真假假的寫着這家小店。

八十年代,那個最好的年代,並不止屬於成功。「那時很多明星經常來這裏。當時很多本地時裝設計師品牌如Walter Ma在這裏開店,斜對面又是三層高的太平館,所以很多明星來逛街、飲茶。」總結 Ray、Philip與Piera的所見所聞,丁蟹鄭少秋、李嘉欣、張艾嘉、張國榮、鄭裕玲都曾在這裏經過。「梁朝偉住附近,很斯文的,來買嘢會報以禮貌的微笑;以前任達華會踏單車經過這裏。」他們說着說着這些閒話,彷彿又令人瞥見那個浮華時代的另一面。而這條小路正正在繁囂的尖沙嘴彌敦道與「銷金窩」尖東之間。

5. 天文台道 滿載上海鄉愁

告別成功的Philip和Ray,我跟Piera到她的舊居嘉華大廈走一趟。「以前這裏住的很多是上海人。」然後她又特別替那些完好但不知還能存在多久的,深綠色邊襯鵝黃色的「意大利批盪」樓梯拍照︰「這些都是上海師傅的手工。手搭上去還是涼涼的……」說來不無珍惜。

若不是這位「上海人」帶路,也未必知道尖沙嘴曾經是上海人聚居的地方。「金馬倫道、金巴利街一帶有很多上海食品店、上海菜館,我父親就有親戚在金馬倫道賣大閘蟹;天文台道附近的小巷,更有一些專賣豆漿、粢飯的排檔;還有一間小時候拍學生相的上海影樓……」尖沙嘴的街頭巷尾,原來曾經一度載滿這位「土生上海人」對上海的「鄉愁」。

「以前漆咸道有間叫『杜三珍』的上海菜館,它的餐牌上有涮羊肉和一些川菜。涮羊肉是北方菜,由於我媽媽是北京人,來到上海菜館便可以嘗到她的家鄉『北方菜』」。香港人往往將廣東以外都當成「外省」、「北方」。有趣的是,當我們走到原先在金巴利街最近搬了上樓的「鴻福」上海食材,我才發現上海食材店就叫做「南貨店」。南與北,真是相對又模糊的概念?

我們走到現在滿是食肆,酒吧的諾士佛台。「據說這裏曾是三四層的唐樓,有很多洋服工場,主要是南亞裔人居住。還有格致、威靈頓兩所學校,好像還有一間教堂的……」她說着,我倒想起作家蕭紅曾短暫寄居於此。東北人、上海人、葡國人、白俄人……曾幾何時的尖沙嘴,原來不只是中國大陸,甚至是歐亞大陸漂泊流徙路程的其中一站——如果不是終站的話。

隱蔽佐敦里可望不可即

我們後來沿着柯士甸道走到那條隱蔽的林蔭小徑「佐敦里」,入口處有一炮台。「這條小路很特別,它一邊是那些殖民到不能的殖民地建築,如九龍木球會、草地滾球會等;另一邊就是前駐港英軍軍營,現在則變成了解放軍軍營。」Piera說。更有趣的也許是,兩者對一般市民來說,多年來都是可望而不可即。

文/ 蔡琇莹

圖/ 林俊源、受訪者提供、資料圖片

編輯/ 何錦源

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

回應 (0)