【明報專訊】自從位於巿區的護老院爆出露天赤裸等洗澡的醜聞後,我們大抵見識了,香港的院舍設施質素如何參差。

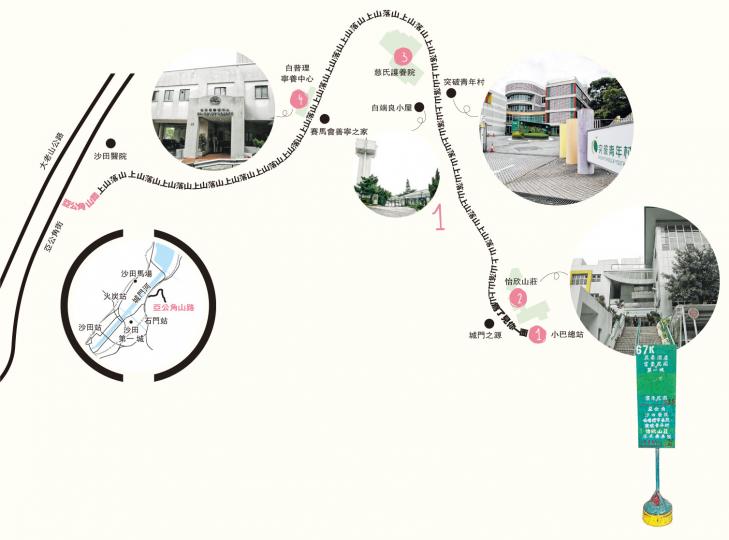

於是,清幽的亞公角山路,好像是個院舍天堂,一點三公里的路上,五個機構之中,四個都是院舍,寧養的、戒毒的、殘障的。

可是,把需要照顧的人,扔到偏遠的山上,是否就好?

走一趟亞公角山路,卻發現事實是院友少外出、家人少來訪、員工難上山——這裏只有一架嚴重脫班的小巴來往巿區。

環境清靜當然好,聽說曾有住在山頂院舍的院友說﹕我不想在山上做宅男啊。

「不想只留在院舍做宅男,玩電腦和看電視」

這天,我和立法會議員張超雄乘坐小巴上山,逐戶觀察這裏的機構,離開的時候,我們放棄等候那動輒要等半小時至四十五分鐘的小巴,決定用雙腳走下山。走到半途,大汗淋漓,他一邊仰望末期癌症病人住的寧養中心,一邊想﹕「如果我有一天,需要這樣照顧的時候,我想最後的日子在環境優美的院舍度過,抑或在家?」

遠離社區 遠離記憶

亞公角山路,位於沙田與馬鞍山之間,八十年代政府擴建沙田新巿鎮至馬鞍山,把原本的亞公角村遷移至亞公角漁民新村,興建亞公角街,山上闢出的亞公角山路,土地用途劃作「政府、機構或社區」。於是,三十年來,社區機構陸續落戶,先有沙田男童院、慈氏護養院,然後是突破青年村、城門之源、白普理寧養中心,賽馬會善寧之家也快將落成。張超雄說,對比起巿區很多院舍的環境,亞公角山路這種院舍的發展,事實上是進步了很多,但政府不能就以為問題已解決,交通配套未做好,最後就漠視了不論健全人抑或傷殘人士都有的社區需要。突破機構的《亞公角報》,最近訪問了住在怡欣山莊、半身殘障的南哥,說他其實渴望與社區連結,「不想只留在院舍做宅男,玩電腦和看電視」,而記者遇到的另一個家長林太,兒子也住在怡欣,「就是因為他已行不到,見的比平常人都要少,我就更想帶他多點外出。身體已經被困,我們為什麼要再用其他事情困住他?」他們幾年來要求增加一條低地台的巴士路線,至少班次穩定一點,「他們說不符合成本效益,但對於老弱傷殘,政府有責任照顧」。

之所以,張超雄多年來都在爭取去院舍化,讓老弱傷殘都回到社區,「在復康的過程,熟悉的環境可以讓需要照顧的人有安全感,也有熟悉的社區網絡支持」。他說,當中一個人的記憶很重要,在院舍的陌生環境,就像被迫遠離自己的記憶,「像是一種人造的認知障礙」。對於長期臥牀、迷迷糊糊的病人來說,未必有外出的需要,但殘障、老人,都不能與社區斷絕。「除非患了認知障礙,那又是另一回事。但其實對於認知障礙的人,有一種叫做懷緬治療,召喚他的長期記憶,是可以幫助病情的。」

張超雄:政府清單 老弱傷殘最尾

但張超雄知道,要讓病人回到社區,在香港並不容易,「問題是,香港人本身的居住環境不好,當有環境好的院舍,我們已覺得是天堂。所以我們說這些,可能會被罵折墮,但我們只是爭取人有生活。香港就是這樣,想有人的生活,也被認為是折墮」。因為如特首所說,都是土地問題惹的禍?「不是土地問題,而是優先次序的問題,一旦有土地,政府首先照顧什麼人?商家、地產。老弱傷殘在清單中排最低。就像新界東北,發展商要起樓,政府就說要拆有千人的老人村;油麻地戲院活化,露宿者之家和垃圾站要移走,重置的地方,兩者還是放在一起。有機會改變的時候,為什麼露宿者之家仍是要和垃圾站一起?」

1. 小巴67K班次飄忽

要到亞公角山路,除了的士,唯一的交通工具就只有這架傳說中的67K號小巴。雖然運輸署網頁指它的班次為每十至二十分鐘一班,但乘客大都表示「等到傻」,久不久就會發生「等四十五分鐘」的事。記者在一個星期二下午,親身試搭四次,等候時間最短是十五分鐘,最長是在山上的慈氏護養院外等足半小時。在無人無車的山上等車的經驗是絕望的,細雨下、冷風吹,要不是在第二十五分鐘有護養院女職員下班、在車站出現一同等車,記者差點以為小巴其實已停止服務。

之所以,記者在蒐集用家意見時並不困難,只要說起「小巴等好耐」就可以輕易引起共鳴,打開話匣子。亞公角山路上的鄰舍輔導會怡欣山莊,有家長曾向運輸署投訴爭取,「小巴公司當時告訴運輸署,每十五分鐘一班車,但有哪一日做到?」

67K早更負責人徐女士說,早更不會脫班,很少收到乘客投訴,「我們有三架車,車返不返得切總站上客,要看夠不夠車,也要看路面情况」。她說,其他更的脫班情况,要問老闆袁先生,但記者至截稿前仍未聯絡上他。

2. 怡欣山莊 殘疾小社區

鄰舍輔導會怡欣山莊,在亞公角山路最頂處,也是小巴總站。它的前身是沙田男童院,○九年,怡欣山莊獲撥款,翻新男童院改成院舍,住在怡欣的,有中度至嚴重智障人士,也有智力正常但肢體有嚴重殘疾的人,全院共住有約二百人。

在怡欣工作的麥姑娘也聽聞亞公角山路的交通問題,說中心長期備有三架小巴接載院友,「他們一般有幾種外出的需要,一是睇醫生、覆診,二是消遣如去飲茶、行街,三是周末回家」,大多都是靠機構的小巴接送,又或是預約定期的復康巴士。她說,因為在山上,環境條件好,怡欣也嘗試自己打造一個小社區,中心裏有餐廳、便利店、種植園、歷奇廣場等。另一個職員說,院友大多喜歡這裏的環境,「但出去就梗係難啲」。他說,交通不便的問題一直都有,所以山上的人爭取有一條巴士線也合理,「巴士會穩定一點,甚至用原本的巴士線,每隔幾班車開一架上來也好,至少人們知道定時定候有車」。

院友媽媽﹕健全的人都辛苦

「兒子的爸爸試過,不如同阿仔自己搭車返院舍,搭兩轉巴士,再轉定期復康巴,都可以呀,時間自由一點。那是一個星期一,他們兩父子在荔景的家起步,坐兩程巴士,去到沙田火車站等復康巴,等了二十分鐘,都算了。車程本來大概只需要十五分鐘,點知復康巴原來要左兜右兜,都唔知兜咗去邊,最後用咗一個鐘先從火車站上到山。」兒子出生後就一直坐輪椅,文太說兒子搬進怡欣山莊幾年,丈夫試過一次這樣帶兒子坐車後,以後都不敢了,「不要說阿仔辛苦,我們健全的人都辛苦!太累了」。

院舍環境好 都想出街見人

「中心其實好好,定期會帶院友出街,因為機構專用小巴有限,所以要輪流,這我們都明白的。但這些活動,家人很少可以參與,我們如果想帶他出吓街飲吓茶,實在很難。」文太說,她試過自己帶兒子搭的士,在山上電召了五十分鐘才有車,即使有車,也很狼狽,「我自己年紀都有番咁上下,試過幾次,抱佢上的士後,自己就跌在地」。她說,兒子可以住進讓他們安心的院舍,環境又好,當然是好事,但她認為交通方便同樣重要,尤其她的兒子思維清晰,智力正常,其實也渴望可以去街見人,但這亦正是唯一難處。以往她探兒子還比較頻密,現在大約一個月只會上山一次,「兒子有時要出去覆診,但這又是一場非常折騰的過程。覆診時間是九點,約好八時四十五分在中心門外坐中心車去。於是我很早就等67K上山,但那是上班時間,車又疏,要等第三架車才上到山,有時上到去,都過了集合時間。真的好辛苦好辛苦」。

另一個怡欣媽媽林太,二十六歲的兒子有輕度至中度智障,說住在怡欣是開心的,「但我哋個仔已經唔識行,在上面住好悶,他的阿哥家姐有時放假想帶佢出街,都好困難;好了,不帶他出街,上去探佢,但等車等到傻」。她說,幾年前與社工、其他院舍的人聯署到運輸署,也見過政府的人,「我們需要一架低地台的單層巴士,但他們說我們這裏人口少,不符合成本效益」。

3. 慈氏護養院、白端良小屋

沙田慈氏護養院,八九年已落戶亞公角山路,社工許姑娘說,這裏共有約二百多個牀位,入住的人都是需要長期住院的嚴重傷殘人士。慈氏正門左方是「白端良小屋」,旁邊有水塔,像條度假村,原來也是慈氏的一部分。「那裏沒有護士長駐,是自理能力較高的院友住的,每間屋有一個客廳、數間房,每間房兩人。」

有家屬少來了 也有人風雨不改

在院舍外的小巴站,女職員下班等車,我問她,天天這樣等車也太慘吧?「應該說是(病人的)屋企人更慘。剛才有個屋企人,就說她上來時等了四十五分鐘」。另一個女職員,同樣說自己上班還不及家屬辛苦,「有一些,或者會因為交通不便而少了上來,但也有不少真的好好,每天風雨不改,好像上班般」。在院舍裏的人,住在山上,環境清靜,是開心的事吧?「都可以這樣說。但有些情况較嚴重的病人長期臥牀,其實不知道自己在哪。」

4. 白普理寧養中心

白普理寧養中心,是香港第一間為末期癌症病人提供護理服務的寧養設施,一九九二年由善寧會成立。一個女職員指,寧養中心裏有二十多個牀位,院友都是自出自入的,「不止家人會來探訪,他們也會外出」。

家住大圍 返工都個幾鐘

在沙田火車站的67K總站,記者遇上一個在白普理上班的男職員,說起小巴班次飄忽,他一臉無奈,說自己家在大圍,同區都要預早個多小時出門,「萬一要等半個鐘、九個字,咁就遲到了」。

文/ 陳嘉文

圖/ 陳嘉文

編輯/ 屈曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

回應 (0)