新聞類別

副刊

詳情#

【明報專訊】如果,我生於二○○五年、利東街正式啟動重建後,我所知道的灣仔,無疑是摩登、中產、優皮的。

就說皇后大道東吧,從灣仔街巿一直走,左右兩邊盡是樓齡年輕的豪宅商廈,酒吧食肆林立,走到近金鐘的一端,最近還有南固臺一帶的活化發展項目計劃出爐諮詢。

沒人提起的話,誰又看得出這裏才是香港開埠時的海岸線、皇后大道東原來是民居最早扎根之地?

除非,繞進後巷,仔細察看——原來,堆土機還是有無法推倒的角落,扎根灣仔數十年的聖雅各福群會,早前與老街坊四出搜尋,在豪宅商廈背後,原來還可以找到好多尚未淹沒的小地方,雖然零散,雖然不顯眼,它們卻足以拼湊出灣仔真正的面貌。

皇后大道東的兩旁,本來盡是樓齡動輒五十的樓房,十年來,這街道的樓齡被拉低了不少。新樓拔地而起,簇新時尚,是否能打造一個成功的新區,言之尚早;但肯定的是,灣仔居民已被大換血得七七八八,舊有的社區,都隨之消失。「灣仔,改頭換面的面積,都有八九成了。住在這裏的人,舊街坊仍是有的,石水渠街一帶比較集中,其餘在大王東街那邊也有一些。」星街、月街呢?那邊舊樓還有不少呀。「沒有了,自從太古廣場三期落成,多了跨國公司的高級行政人員在灣仔居住,他們對服務式公寓的需求大,星街月街的租金,升幅以倍計,舊有居民,早就換走了。現在住那裏的人,很多本來都不是灣仔居民。」

老街坊搬走 還是常來逛

聖雅各福群會的Suki,在灣仔工作十年,不諱言戰後的聖雅各落戶灣仔,正是看到灣仔基層人口不少,對服務的需求大,時至今日,再說灣仔是個基層地區,已經過時。「不過,這個地區仍是很值得香港人關心,社區更新,是否就只有把舊的拆去,然後用新的代替?」在灣仔,雖然居民換走了不少,但不少因為重建而搬走的街坊,還是經常回到灣仔,飲茶也好、買餸也好,舊社區的力量,足以讓猢猻散的街坊依然聚在一起。在灣仔談保育,談得不止於一座座的建築物是否有歷史價值,更重要是保育包括人與關係的社區,還有地區經濟。「香港還有很多舊區面對重建,我們盼望灣仔可以是一個示範。」最近,他們與一群灣仔老街坊重遊灣仔,發現在豪宅商廈之間,還殘留有不少原本的灣仔痕迹,防空洞、皇冠石墩、樓梯舖……於是,九月決定來一次城巿定向,讓香港人重新認識玻璃幕牆背後的灣仔,也同時為文化保育項目籌款。

露天石水渠之源

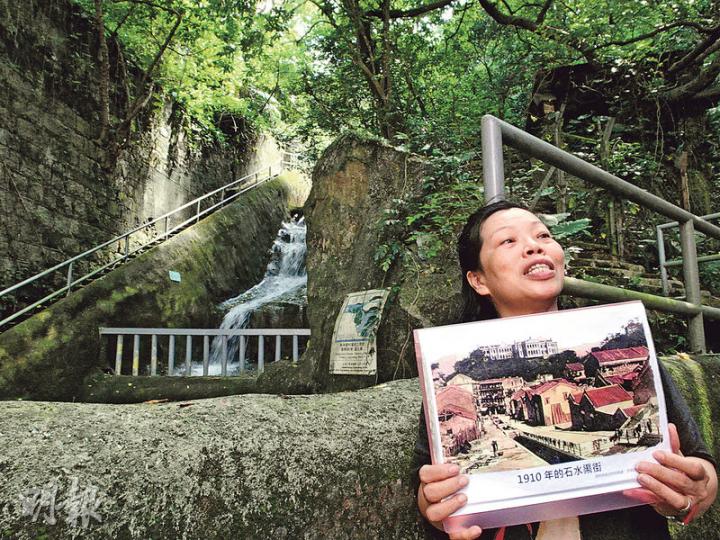

石水渠街在一八五五年興建,當時街上中央是露天明渠,溪水從摩利臣山向北流至大海(現在填海後的莊士敦道)。這條小溪,有說是當時以灣仔為基地的顛地洋行船隊取水之處。一九五○年代,石水渠街是灣仔區內的基層集中地,水渠兩旁是街坊自行搭建的木屋,居民會在水渠取用溪水清潔及煮食;至六○年代,水渠被封,建成車路,現在已看不出痕迹。不過,若堅持要看痕迹的話,還是可以往山上走,看看露天的石水渠之源。

在傳統豪宅的堅尼地道之上,聖雅各福群會停車場的靠山位置,有一道石梯,走上幾步,可以聽見水聲,石屎圍牆之內,就是渠口所在。連續幾天下雨後,這天山水淙淙,沿這裏往上看,最頂處該就是上游。住在石水渠街四十多年的秀屏,說小時候哥哥最愛在這裏遊山玩水,「那時還未有石屎牆,渠道上未加建圍欄」。一九六六年,石水渠氾濫成災,當時住在石水渠街的秀屏只有七歲,與媽媽在二樓露台看樓下整條街被水淹沒,暴雨之下,馬路突然爆裂,原來埋在地下的水道氾濫,洪水冲爆馬路。「那時候的唐樓有天井,天井對面就是另一幢住宅,我們怕危險,當時做建築的鄰居,用木板砌成橋,我們就這樣跨過天井到隔籬屋避險。兩天後,水退了,視察過屋企幢屋仍然穩陣,就搬回去。」

石水渠街 罕有T形街道牌

二○一○年,由巿建局與發展商合作發展、打正旗號專攻單身貴族的驊宅(Queen's Cube)落成,九十六個單位有四分之三都是開放式單位,沒有房間,面積袖珍,物業管理費媲美豪宅。不過,在新式豪宅背後,石水渠街近山位置,被評為一級歷史建築的北帝廟,外牆上有一塊在香港碩果僅存的T形街道牌,估計是香港最早期的街道牌。

這種T形街牌,有古銅色的金屬外框,框裏街道名稱用石逐塊砌成,每片石上一個大楷英文字母或中文字,估計是一九○○年代的產物,現在這種路牌僅餘三兩個,其中一個在藝穗會外牆。「因為這種街道牌是釘在建築物外牆,當舊建築物拆卸時會一併被拆毀,所以沒幾多可以保留下來。」T形街道牌上的街名,後來不用石砌,用生鐵把街道牌與名稱一併鑄成。六○年代,開始出現長矩形設計,不過英文與中文街名的書寫方向依然相反;至七○年代,中文街名才開始改由左至右書寫。二○○五年,路政署大規模更換街道牌,長矩形街道牌上,有箭嘴指示方向,也增加街號方便巿民找尋地址,但在美學設計上則遇有不少批評。

灣仔曾有十三防空洞

二戰前,政府在巿區建有大量防空洞,灣仔由於鄰近當時是兵房、軍營的金鐘,所以也有防空洞,星街旁有一個,灣仔街巿也有一個。不過,灣仔的防空洞原來一共有十三個洞口,由皇后大道東、堅尼地道至司徒拔道。大部分防空洞後來已被封堵,有指皇后大道東的防空洞曾用作擺放輻射廢料,灣仔街巿的則被納入巿建局及發展商的項目「壹環」範圍之內。

在堅尼地道九十一號對面,有一道石梯連接傳統豪宅肇輝台,石梯入口處,就有一個防空洞口、排氣孔與碉堡,不過由於隱沒在山坡之上,所以途人一般不會發現。「這個防空洞,一直伸延至華仁,在華仁入口也有一個洞口,不過已被紅磚封起。」秀屏說,這條樓梯,是肇輝台居民下山的捷徑,大約五分鐘就能從司徒拔道到達堅尼地道。「七○年代,山上住了好多洋人,聽說是因為在建海底隧道時,不少工程師都住在這裏。但那些洋人的孩子好曳的,那時山上還有不少寮屋,住在寮屋的細路,返學放學遇到他們,會被揍的。我哥哥當時就曾經護送一對住寮屋的小兄妹回家。」

「另一個故事,是這個樓梯口,往時每逢初廿六就有不少元寶蠟燭香。為什麼呢?因為這裏是到寶雲道姻緣石直線距離最近的地方,但很多婆婆無力走上去,就在樓梯口望向姻緣石拜祭。」

大王東街休憩處 變身「社區放映」

皇后大道東上,快將落成的囍匯以西,隔兩條街的距離,有一座被列為一級歷史建築的洪聖古廟,早在一八四七年以前建在海邊,是灣仔原海岸線的見證。古廟前左右兩條街,就以洪聖大王命名,分別為「大王東街」和「大王西街」。八○年代,大王東街有玩具店,大王西街則仍是一條可以從皇后大道東走到莊士敦道的路,馬路兩旁有商舖,不過現在因為重建成多用途商業大樓J Senses和J Residence,大王西街的北端被截,現在變成暗黑的後巷。後巷之上,在J Residence的垃圾房對面,是大王東街休憩處的入口。

休憩處面積不大,環境其實是古怪的,三面被高樓大廈的外牆重重包圍,不過這其實是灣仔一處難得體現居民參與的公共空間——約十年前,休憩處前身的住宅大廈拆卸,空地交予政府後,連同聯發街的空地,劃成公園。這兩個公園,由聖雅各福群會組織地區居民和規劃師參與設計,最後把大王東街休憩處的主題定為「社區放映」,休憩處一邊建有大型屏幕,地上則建以不同時期海岸線的線條設計成的台階;聯發街的公園則定為「社區客廳」。

七記時裝 承傳舊氣息

在藍屋旁邊,年前本來傳聞將會開酒吧的路口,現在由一間名叫「Seven Kee Original」的時裝店進駐。店前的行人路上,店主Heidi站着看街,眼前包圍着她的,是有名的單身公寓Queen's Cube、Queen's Cube對面的尚翹峰和壹環,都是近幾年相繼落成的住宅項目。不過,Heidi喜歡這裏,並不是因為這些新興中產的氣息,而是她背後的老社區,「我喜歡行街,是真的街道,不是shopping mall,像這樣,店前有街道,行人路不窄,街坊街里互相照應」。

Seven Kee,七記,前身是香港成衣出口店的始祖,五○年代在九龍城擺檔開始,「那時香港製衣業興盛,好容易在廠拿到品質次等的貨品,剪下招牌就可以賣」。在全盛時期,七記其門如巿,不少明星都愛在這裏尋寶,只是七記在製衣業式微、舖租飈升之下,逐步從黃金時期走到低潮,在美國讀完MBA的Heidi,本來一直從事銀行業,不忍心家族老店無以為繼,三年前決定替它改頭換面,活化老店,轉售價錢大眾化的年輕時裝。改頭換面後,七記在九龍城有兩店,後來在港島物色分店舖位,也沒想到最終落戶在石水渠街。「這不是地產經紀給我找的,是我有天自己無意中看到,朋友知道我在這裏開店,只覺得我勇,這裏沒人流嘛。」可是Heidi就是愛這個舊社區,「以前唔鍾意舊嘢,可能人長大了,覺得這些不去保留,消失了就好可惜」。而石水渠街的社區感也是獨特的,「這裏裝修時,不時有街坊突然送幾個橙來,有時又送幾個餅,但我們其實互不認識的。人與人之間,互相認識、幫忙,未必因為有機心,這在香港其他地方很難找得到」。

「出走藍屋」城巿定向

日期︰2015年9月20日

時間︰上午9:00至下午2:00

截止報名︰2015年9月4日

網上報名︰society.sjs.org.hk/sobh

查詢︰2835 4372

文/ 陳嘉文

圖/ 陳嘉文、受訪者提供

編輯/方曉盈

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

就說皇后大道東吧,從灣仔街巿一直走,左右兩邊盡是樓齡年輕的豪宅商廈,酒吧食肆林立,走到近金鐘的一端,最近還有南固臺一帶的活化發展項目計劃出爐諮詢。

沒人提起的話,誰又看得出這裏才是香港開埠時的海岸線、皇后大道東原來是民居最早扎根之地?

除非,繞進後巷,仔細察看——原來,堆土機還是有無法推倒的角落,扎根灣仔數十年的聖雅各福群會,早前與老街坊四出搜尋,在豪宅商廈背後,原來還可以找到好多尚未淹沒的小地方,雖然零散,雖然不顯眼,它們卻足以拼湊出灣仔真正的面貌。

皇后大道東的兩旁,本來盡是樓齡動輒五十的樓房,十年來,這街道的樓齡被拉低了不少。新樓拔地而起,簇新時尚,是否能打造一個成功的新區,言之尚早;但肯定的是,灣仔居民已被大換血得七七八八,舊有的社區,都隨之消失。「灣仔,改頭換面的面積,都有八九成了。住在這裏的人,舊街坊仍是有的,石水渠街一帶比較集中,其餘在大王東街那邊也有一些。」星街、月街呢?那邊舊樓還有不少呀。「沒有了,自從太古廣場三期落成,多了跨國公司的高級行政人員在灣仔居住,他們對服務式公寓的需求大,星街月街的租金,升幅以倍計,舊有居民,早就換走了。現在住那裏的人,很多本來都不是灣仔居民。」

老街坊搬走 還是常來逛

聖雅各福群會的Suki,在灣仔工作十年,不諱言戰後的聖雅各落戶灣仔,正是看到灣仔基層人口不少,對服務的需求大,時至今日,再說灣仔是個基層地區,已經過時。「不過,這個地區仍是很值得香港人關心,社區更新,是否就只有把舊的拆去,然後用新的代替?」在灣仔,雖然居民換走了不少,但不少因為重建而搬走的街坊,還是經常回到灣仔,飲茶也好、買餸也好,舊社區的力量,足以讓猢猻散的街坊依然聚在一起。在灣仔談保育,談得不止於一座座的建築物是否有歷史價值,更重要是保育包括人與關係的社區,還有地區經濟。「香港還有很多舊區面對重建,我們盼望灣仔可以是一個示範。」最近,他們與一群灣仔老街坊重遊灣仔,發現在豪宅商廈之間,還殘留有不少原本的灣仔痕迹,防空洞、皇冠石墩、樓梯舖……於是,九月決定來一次城巿定向,讓香港人重新認識玻璃幕牆背後的灣仔,也同時為文化保育項目籌款。

露天石水渠之源

石水渠街在一八五五年興建,當時街上中央是露天明渠,溪水從摩利臣山向北流至大海(現在填海後的莊士敦道)。這條小溪,有說是當時以灣仔為基地的顛地洋行船隊取水之處。一九五○年代,石水渠街是灣仔區內的基層集中地,水渠兩旁是街坊自行搭建的木屋,居民會在水渠取用溪水清潔及煮食;至六○年代,水渠被封,建成車路,現在已看不出痕迹。不過,若堅持要看痕迹的話,還是可以往山上走,看看露天的石水渠之源。

在傳統豪宅的堅尼地道之上,聖雅各福群會停車場的靠山位置,有一道石梯,走上幾步,可以聽見水聲,石屎圍牆之內,就是渠口所在。連續幾天下雨後,這天山水淙淙,沿這裏往上看,最頂處該就是上游。住在石水渠街四十多年的秀屏,說小時候哥哥最愛在這裏遊山玩水,「那時還未有石屎牆,渠道上未加建圍欄」。一九六六年,石水渠氾濫成災,當時住在石水渠街的秀屏只有七歲,與媽媽在二樓露台看樓下整條街被水淹沒,暴雨之下,馬路突然爆裂,原來埋在地下的水道氾濫,洪水冲爆馬路。「那時候的唐樓有天井,天井對面就是另一幢住宅,我們怕危險,當時做建築的鄰居,用木板砌成橋,我們就這樣跨過天井到隔籬屋避險。兩天後,水退了,視察過屋企幢屋仍然穩陣,就搬回去。」

石水渠街 罕有T形街道牌

二○一○年,由巿建局與發展商合作發展、打正旗號專攻單身貴族的驊宅(Queen's Cube)落成,九十六個單位有四分之三都是開放式單位,沒有房間,面積袖珍,物業管理費媲美豪宅。不過,在新式豪宅背後,石水渠街近山位置,被評為一級歷史建築的北帝廟,外牆上有一塊在香港碩果僅存的T形街道牌,估計是香港最早期的街道牌。

這種T形街牌,有古銅色的金屬外框,框裏街道名稱用石逐塊砌成,每片石上一個大楷英文字母或中文字,估計是一九○○年代的產物,現在這種路牌僅餘三兩個,其中一個在藝穗會外牆。「因為這種街道牌是釘在建築物外牆,當舊建築物拆卸時會一併被拆毀,所以沒幾多可以保留下來。」T形街道牌上的街名,後來不用石砌,用生鐵把街道牌與名稱一併鑄成。六○年代,開始出現長矩形設計,不過英文與中文街名的書寫方向依然相反;至七○年代,中文街名才開始改由左至右書寫。二○○五年,路政署大規模更換街道牌,長矩形街道牌上,有箭嘴指示方向,也增加街號方便巿民找尋地址,但在美學設計上則遇有不少批評。

灣仔曾有十三防空洞

二戰前,政府在巿區建有大量防空洞,灣仔由於鄰近當時是兵房、軍營的金鐘,所以也有防空洞,星街旁有一個,灣仔街巿也有一個。不過,灣仔的防空洞原來一共有十三個洞口,由皇后大道東、堅尼地道至司徒拔道。大部分防空洞後來已被封堵,有指皇后大道東的防空洞曾用作擺放輻射廢料,灣仔街巿的則被納入巿建局及發展商的項目「壹環」範圍之內。

在堅尼地道九十一號對面,有一道石梯連接傳統豪宅肇輝台,石梯入口處,就有一個防空洞口、排氣孔與碉堡,不過由於隱沒在山坡之上,所以途人一般不會發現。「這個防空洞,一直伸延至華仁,在華仁入口也有一個洞口,不過已被紅磚封起。」秀屏說,這條樓梯,是肇輝台居民下山的捷徑,大約五分鐘就能從司徒拔道到達堅尼地道。「七○年代,山上住了好多洋人,聽說是因為在建海底隧道時,不少工程師都住在這裏。但那些洋人的孩子好曳的,那時山上還有不少寮屋,住在寮屋的細路,返學放學遇到他們,會被揍的。我哥哥當時就曾經護送一對住寮屋的小兄妹回家。」

「另一個故事,是這個樓梯口,往時每逢初廿六就有不少元寶蠟燭香。為什麼呢?因為這裏是到寶雲道姻緣石直線距離最近的地方,但很多婆婆無力走上去,就在樓梯口望向姻緣石拜祭。」

大王東街休憩處 變身「社區放映」

皇后大道東上,快將落成的囍匯以西,隔兩條街的距離,有一座被列為一級歷史建築的洪聖古廟,早在一八四七年以前建在海邊,是灣仔原海岸線的見證。古廟前左右兩條街,就以洪聖大王命名,分別為「大王東街」和「大王西街」。八○年代,大王東街有玩具店,大王西街則仍是一條可以從皇后大道東走到莊士敦道的路,馬路兩旁有商舖,不過現在因為重建成多用途商業大樓J Senses和J Residence,大王西街的北端被截,現在變成暗黑的後巷。後巷之上,在J Residence的垃圾房對面,是大王東街休憩處的入口。

休憩處面積不大,環境其實是古怪的,三面被高樓大廈的外牆重重包圍,不過這其實是灣仔一處難得體現居民參與的公共空間——約十年前,休憩處前身的住宅大廈拆卸,空地交予政府後,連同聯發街的空地,劃成公園。這兩個公園,由聖雅各福群會組織地區居民和規劃師參與設計,最後把大王東街休憩處的主題定為「社區放映」,休憩處一邊建有大型屏幕,地上則建以不同時期海岸線的線條設計成的台階;聯發街的公園則定為「社區客廳」。

七記時裝 承傳舊氣息

在藍屋旁邊,年前本來傳聞將會開酒吧的路口,現在由一間名叫「Seven Kee Original」的時裝店進駐。店前的行人路上,店主Heidi站着看街,眼前包圍着她的,是有名的單身公寓Queen's Cube、Queen's Cube對面的尚翹峰和壹環,都是近幾年相繼落成的住宅項目。不過,Heidi喜歡這裏,並不是因為這些新興中產的氣息,而是她背後的老社區,「我喜歡行街,是真的街道,不是shopping mall,像這樣,店前有街道,行人路不窄,街坊街里互相照應」。

Seven Kee,七記,前身是香港成衣出口店的始祖,五○年代在九龍城擺檔開始,「那時香港製衣業興盛,好容易在廠拿到品質次等的貨品,剪下招牌就可以賣」。在全盛時期,七記其門如巿,不少明星都愛在這裏尋寶,只是七記在製衣業式微、舖租飈升之下,逐步從黃金時期走到低潮,在美國讀完MBA的Heidi,本來一直從事銀行業,不忍心家族老店無以為繼,三年前決定替它改頭換面,活化老店,轉售價錢大眾化的年輕時裝。改頭換面後,七記在九龍城有兩店,後來在港島物色分店舖位,也沒想到最終落戶在石水渠街。「這不是地產經紀給我找的,是我有天自己無意中看到,朋友知道我在這裏開店,只覺得我勇,這裏沒人流嘛。」可是Heidi就是愛這個舊社區,「以前唔鍾意舊嘢,可能人長大了,覺得這些不去保留,消失了就好可惜」。而石水渠街的社區感也是獨特的,「這裏裝修時,不時有街坊突然送幾個橙來,有時又送幾個餅,但我們其實互不認識的。人與人之間,互相認識、幫忙,未必因為有機心,這在香港其他地方很難找得到」。

「出走藍屋」城巿定向

日期︰2015年9月20日

時間︰上午9:00至下午2:00

截止報名︰2015年9月4日

網上報名︰society.sjs.org.hk/sobh

查詢︰2835 4372

文/ 陳嘉文

圖/ 陳嘉文、受訪者提供

編輯/方曉盈

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

回應 (0)