【明報專訊】今天是中秋節,但有運動神經細胞疾病(MND)的劉盛明,因不想為了昂貴的治療費申請綜援而要和家人分戶,結果現仍需住院,未能一家團圓。在他人協助下,他寫信給特首曾蔭權,「不知道自己還有多少個明天,但我每一天也會祈禱,期望有一天可回家」。

52歲的劉盛明發病前任職工廠工人。早於1995年和2006年,他因感到乏力而入院,但當時未診斷出其病因,直至兩年前病發才證實患上MND。劉太對當時情景還歷歷在目:「那時是08年6月1日,他全身乏力昏倒,隨後立即送院。」為延長生命,劉盛明去年11月開了氣管造口,手術後須24小時以呼吸機維生,長期躺在牀上。

申請綜援陷兩難

丈夫患病,劉太外出工作掙錢,原本讀書的女兒亦停學工作。劉太每月掙取8000元,子女亦給予約1000元家用,但租借呼吸機等醫療開支每月需5000多元,她們兩年來為了治療家人,先後向親友借款共約17萬元。

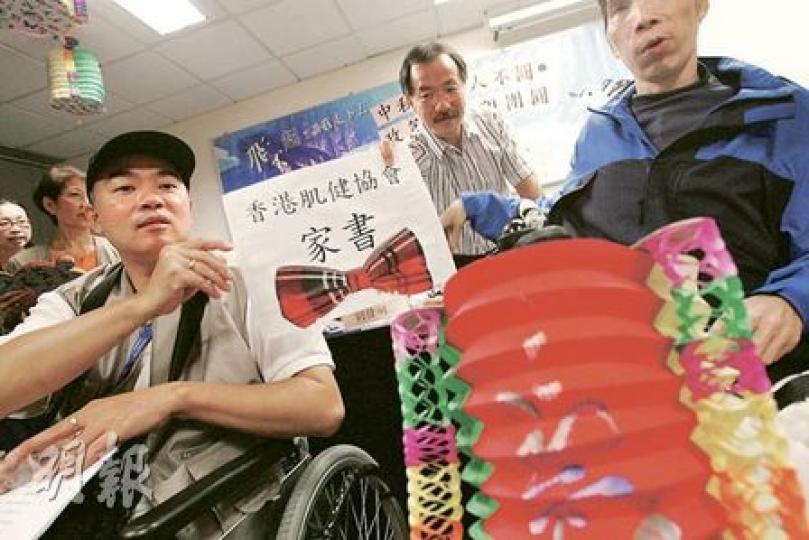

最令劉盛明感為難的可算是申請綜援。申請綜援須以家庭為單位,而為符合入息審查等要求,太太不單須要辭工,一對子女亦要搬離家,並簽「衰仔紙」證明無法供養父母。他無奈地說:「本來手術後希望與家人同聚,但現在只能在與家人分戶和承擔昂貴醫藥費之間取捨。」劉盛明為此寫了一封信給特首,昨日由劉太讀出。他感到身體未必能維持下去,希望如斌仔般回家。

倡准個人身分申綜援

協助他的香港肌健協會主席劉偉明表示,與家人同住的低收入癱瘓病人需支付龐大醫療開支,但因現行綜援政策以家庭為單位,導致病人有家歸不得,間接增加醫院成本。

他建議社署容許全癱病人可以個人身分申請綜援,或成立護養基金,支援病友出院後的財政需要。

社署:政策鼓勵家人互相扶持

社署發言人回應,由於家庭是社會的基本單位,與家人同住的綜援申請人須以家庭為單位提出申請,旨在鼓勵家庭成員互相扶持和互相幫助,有入息者應負責供養家庭中非經濟活躍的成員,而非將責任轉嫁予納稅人。