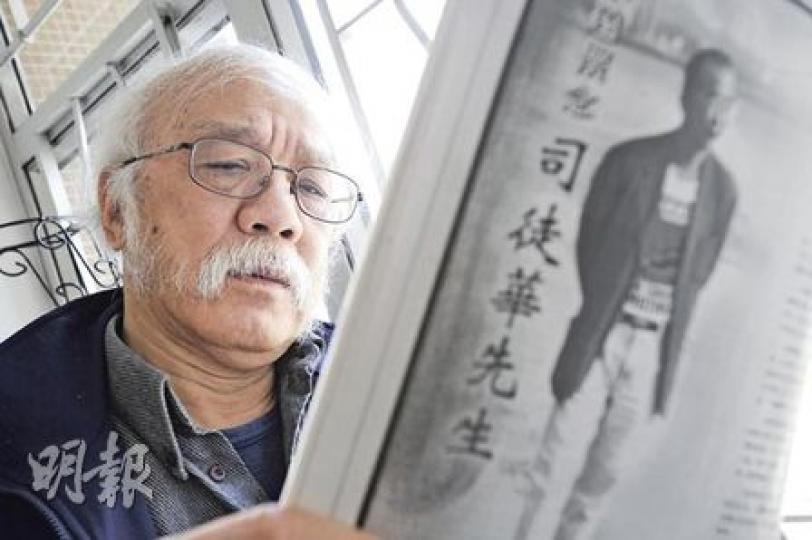

【明報專訊】今日護送司徒華靈柩的8名扶靈者,都由華叔生前親自選定,包括一個甚少曝光的名字——「釗記」游順釗。滿鬢斑白的「釗記」與華叔相識於微時,上月得悉比自己年長4年的「華哥」走了,特別帶着一副輓聯從法國返港,穿越雲海的他記得華哥說過﹕「曇花盛放,可花兒不應如斯表露自我。」釗記不服﹕「我話,曇花為自己而開,有何錯?」游順釗是少數夠膽對司徒華駁嘴的人,這是他們60載手足情的溝通密碼。

游順釗視生死如浮雲,替「華哥」扶靈,他視作世俗儀式,看得淡然﹕「既然華哥要我做,我就做吧。」釗記與華叔性格南轅北轍,一個隨心而行大半生浪迹天涯、另一個律己以嚴執著生活每個細節,兩個性格迥異的人走在一起,難免火星撞地球,偏偏又是好朋友。

上月底,長居法國的游順釗收到華叔家人來電,即訂機票返港直奔醫院,望着牀上的華叔,良久才開口﹕「華哥,我來晚了。」

輓聯先念華叔聽 被批平仄不對

「我給你寫了一副聯,按習俗本不應該給你看,但你是我的摯親,我很想你知道我寫了什麼。」華叔點頭,釗記於是打開他親手用毛筆寫的聯朗讀﹕

如師如徒,甲子友誼,藥石竟無靈,港海添我淚

若蕙若華,世紀情懷,山林誠有意,爐峯弔兄魂

華叔聽釗記唸了4遍,評語是﹕「華字是平聲,徒字也是平聲,平仄不對。」釗記發揮駁嘴本色﹕「那是你的名字,我避不到。」駁嘴完畢,兄弟無機會再說一句。

翌日,釗記又到醫院,隱約聽到迷糊的華哥呢喃﹕「如師如徒、如師如徒、如師如徒……」

師兄弟也是鄰居 校內形影不離

華叔與釗記如師如徒始於小學,「華哥的四弟司徒強,和我的四哥是同學」,二人因而認識;他們也是鄰居,1950年一同入讀皇仁書院,「每天清晨,華哥在我家樓下大叫一聲,我才起牀」。華叔跑到對面的餅家買6個菠蘿包,然後兄弟一同上學。

華叔雖比釗記高兩年級,但他們在校園形影不離。司徒華1999年替游順釗著作寫的序言提及﹕「中午,我向班長借了課室的鑰匙,反鎖起來,兩人躲在裏面,各吃三個菠蘿包作午餐。我們(尤其是我),經濟能力實在不能像別的同學,到校外的餐室去。放學後,我們又一同回旺角的家。」

司徒華離開皇仁便進了師範。游順釗的路走得迂迴,沒在皇仁畢業,轉到培僑升學,不久又停學,後自修預科考入港大中文系,之後取得英文碩士。年輕的釗記與華叔常討論﹕「我們反對港英政府啊,如何解放香港?」

辯駁「曇花論」 相知心照不宣

那時釗記讀書讀得癡迷,畢業前下決心要到澳洲流浪,華叔反對,認為他無目的遠行浪費時間。釗記一意孤行拋出他的曇花論來駁嘴﹕「曇花總要一現,即使別人欣賞不到,但花自己是決不會錯過的。」

「我是比較衝動,華哥的意見我不是全部聽。一次,我因為個人感情煩惱,華哥勸我,我卻發他脾氣,沒通信一陣子。」後來華叔主動來信問好,釗記當沒事發生,兄弟和好。釗記大情大性,華叔深思熟慮,就是那微妙的凹凸關係,讓他們友情如拼圖深深緊扣,「我們之間成日講一句話:『你唔講我都知,我唔講你都知。』」

「華哥講,我就聽,我從來不追問,更加不會周圍講。」華叔的故事,釗記都知道,包括司徒華的心上人黃少容,「他給我看自己帶在身的十字架,我就明了。但華哥究竟有幾虔誠?我沒有問。」

一在港一在法 談六四終不爭拗

游順釗60年代移民巴黎,於法國國家科學研究中心當語言研究,「經歷過學友社的政治鬥爭,我就醒,叫自己以後不要搞政治」。而司徒華愈走愈前,由反殖民到爭回歸爭民主。兄在政壇鋒芒畢露,弟亦在異鄉學術成名,各走各路、愈行愈遠。

直至八九六四,兄弟童年純真情誼再點燃,透過詩詞文章交流心聲。華叔談六四,釗記都沒有駁嘴。

75歲的游順釗以往作詩都不理平仄聲律。今天,他想告訴華哥一件事﹕「某年,你批評新華社(編按﹕應為外交部駐港專員公署)官員『未搞清楚平仄就說要作詩』。由那天起,我就叫自己一定要注意平仄,否則,你就會被人罵啊。」為了華叔,狂放的釗記乖乖守規距,除了今日送給華哥的輓聯,「因為,你的名字,比平仄重要得多」。

明報記者 盧曼思