【明報專訊】在司徒華領導下,教協的影響力愈來愈大,並漸漸由教育問題走向更闊的社會議題。1977至1978年的「金禧事件」,揭露當時學校行政管理混亂,社會迴響巨大,並奠定教協的威望。教師代表當年曾赴英申訴,引起工黨國會議員注意,事件最終繼73年文憑教師薪酬事件之後再度和平解決,進一步提升教協和司徒華的政治力量。

寶血會金禧中學成立於1973年,聘請了不少年輕教師。77年2月,部分教師發現學校帳目混亂,揭發校方把資金和盈利轉帳至寶血會,遂向廉署報案。廉署調查後發現涉行政失當,校長梁潔芬修女於4月辭職,次年被定罪,教會把約30萬元轉回學校帳戶。

靜坐教師遭警告 教協發信施壓

事情並未解決。財政問題被揭露後,校方與教育司對16名參與靜坐教師採取敵視態度,代校長其後收緊學校管理,引起學生自發罷課兩天,教育司更向該批教師發出警告信,至78年5月14日,教署宣布解散金禧,輿論嘩然,至此教協正式介入,稍後教署再宣布原址設立德蘭中學,管理層和學生不變,但不會聘請靜坐教師。

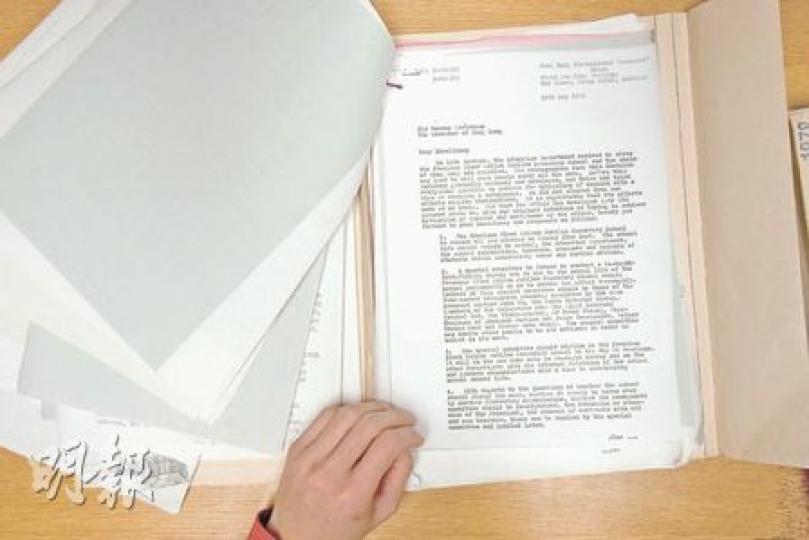

5月16日司徒華以教協會長名義向港督麥理浩發信,要求即時重開金禧學校,並提名四人委員會研究學校去向。當局重視該信,把其要點轉述倫敦外交及殖民地部(Foreign and Colonial Office)。其後港府成立獨立委員會,但成員並無教協提名的人選,而是由香港大學校長黃麗松主持。

萬人集會井然 增強教協威信

宣布封校後,學生和靜坐教師獲多方支持,連串集會、請願、絕食相繼舉行,5月28日在維園舉行史無前例的萬人集會(官方檔案數字為4000至6000人),受封校影響的學生則獲安排到中大補課。集會由教協主持,秩序井然,令其確立組織力強的威信。

翻查殖民地檔案中時任港督麥理浩與教會高層發出的信件,麥理浩視教師為走極端路線的托派分子,教會高層Douglas Somerset也把司徒華在集會的言論與六七暴動相提並論。金禧事件期間表現的自由思想和敢言作風引起當權者關注,官方以「民意引導行動」(Movement of Opinion Movement,MOOD)形容參與的學生「自信、口才了得,表現過人組織與集體行動能力」,擔心新校一下子招聘大批「激進」的畢業生任教師,會動搖社會秩序,而當局在醜聞爆發後的強硬態度,正反映建制派嘗試壓制社會進步的反應。

參與學生敢言 政府不知所措

從麥理浩的密件也可見,政府當時為學生安置學額,是出於對大專生參與抱戒心,不願讓他們得到曝光機會,顯示其對學生運動的疑慮比對教師要深。金禧事件不是純粹的權益問題,而是開明風氣轉到民間,當權者不知所措,認定為教師借故生事。

最後黃麗松委員會報告建議在德蘭中學之外,成立五育中學,供靜坐教師任教,而學生可在兩校間自由選擇。事件中司徒華和教協確立理性進步形象,成為不可忽視的政治力量。踏入80年代,香港克日回歸,司徒華從教協步進議會,成為中英雙方拉攏的對象。

(英倫解密 三之二)

明報倫敦特約記者 洪磬