新聞類別

港聞

詳情#

【蘋果日報】有二百多年歷史的棚屋是香港水鄉大澳獨有的標誌,遊人不計其數,偏偏五代均生於大澳的原居民黃樹蓮卻不曾細味家鄉的美。五歲時家逢巨變舉家遷出巿區謀生,直至人生下半場,她嫁往英國為人妻,與大澳的距離更遙遠。她在歐洲尋尋覓覓,希望找到理想地方實現開茶座的夢想,三年多前回港探親,方發現幾乎被她遺忘的大澳坐擁得天獨厚的日落美景,恰是開茶座的最佳位置,讓她願望成真。她翻新被白蟻蛀蝕的棚屋變身成茶座,經過一千日的相處,與這個昔日的家重新建立感情。茶座現雖已結業,但短暫的夢想成就一生的回憶也無憾。

記者:張珮琪

攝影:溫瑞麟

黃樹蓮57歲,在九兄弟姊妹中排第七,人稱「七妹」,第二任丈夫為英國人,她亦定居英國,近年每年都會回港探望年近九旬的媽媽。生於大澳的七妹,父母都是大澳原居民,據黃媽媽透露,二戰香港淪陷時期家境窮困,七妹爸爸的漁民家庭當時在大澳算是相對好境,他能看準魚群位置,打魚有一手。爸媽盲婚啞嫁結為夫婦,她憶述:「朝早上山斬柴,夜晚生BB,一世人做幾世人嘅嘢!」

七妹五歲那年爸爸離世,黃媽媽不懂出海打魚,寡母婆帶着九名子女遷出巿區木屋區,靠穿膠花、剪線頭等手作撐起頭家,七妹對大澳的印象,只停留在爸爸出海捕魚回家交媽媽煲魚湯,她睡夢中被喚醒喝湯的情景。長大後她爭取機會往日本半工讀,對路途遙遠的大澳毫無好感,不似四哥及媽媽放假時會返大澳,流連忘返。

年初結業 仍可到訪歇腳

開茶座的夢想於七妹一邊在日本讀書一邊在咖啡室打工時萌芽。學成歸來先後做過時裝批發及地產,賺得第一桶金又試過負資產,近年偕夫及兒子定居英國,不愁生活。她在英國及法國等地物色地方開茶座但一直未有決定,三年前她回港探望與四哥同住大澳的媽媽,四哥着她坐在棚屋,欣賞橫水渡大橋後的日落,她方知家鄉的日落美景更勝歐洲。

一個下雨天,七妹眼見棚屋漏水,原來木樑遭白蟻蛀蝕,她便靈機一觸,動員兄弟姊妹夾錢保育棚屋,並將夢想建築在棚屋上,將之改造成茶座,「話畀人聽呢度不比威尼斯差」。四哥落手落腳協助維修,撿來爛木、爛缸瓦加工作為花盆,美化茶座。

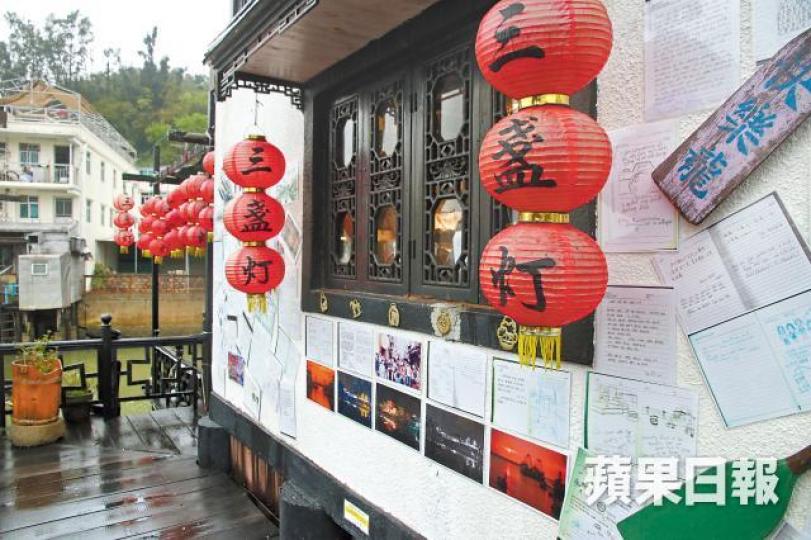

茶座由2016年初開業,一直是無牌經營,因無消防及排污系統而不獲發牌,今年初遭食環署檢控罰款,正式結業,七妹發揮阿Q精神:「至少媽媽喺有生之年,唔會見到家園倒塌。」棚屋外仍掛着招牌大紅燈籠,室外茶座的一枱一椅仍在,棚屋內廚房掛滿一排排七妹由英國搜購回來的杯碟、牆上貼滿昔日大澳的照片、客人滿滿的留言及裝飾仍帶有餘溫。四哥支持資源共享的理念,他說棚屋大門仍為遊人而開,參觀也好、歇腳亦得。

「開設呢個茶座,畀每一個人,無論係遊客定香港人,懂得乜嘢叫幸福快樂,就係要懂得放下,放下背包、放下電話,好好慢活,享受呢一刻嘅悠閒。」兩兄妹沒忘記小時候住木屋區受人救濟的生活,謹記媽媽教誨:「食人一口,還人一斗。」故茶座仍未結業時,他們會免費招待弱勢社群;七妹亦勸勉年輕人要堅持信念,追尋夢想。

重溫客人留言 定期相聚

「點解茶座會叫『三盞燈』?父母係漁民,佢哋出海捕魚要靠燈塔引路返屋企,如果每盞燈代表要感恩嘅人,第一盞燈就係父母,感恩佢哋養育之恩;第二盞燈係老師,第三盞燈係身邊嘅人。希望呢份愛,由我哋傳出去。」三年以來,客人變成朋友,茶座儲下85本客人留言冊,兩兄妹一有空便會翻閱重溫。

客人對茶座的感覺,或許可以其中一位客人的留言總括:「一所充滿特色的茶座,正正反映出店主的愛和心思。由踏上木橋的一刻,已被整座茶座深深吸引;深感到店主花上難以想像的時間去思考、設計店內外的每一個角落。」

兩兄妹會否積極爭取令茶座重開?四哥慨嘆:「我已經花甲之年,對住個日落倒數緊,我仲去爭取啲乜嘢吖。」七妹亦說:「政府部門執法係啱,但特色嘅地方要結束,遊客嘅可惜勝於我。」

訪問當日,七妹突要改機票提早返英國,因身在英國的丈夫突然被送進急症室。但人走,情還在。她與客人約定,當她再次回港時在棚屋以茶會友。她在茶座結業後曾到泰國清邁旅行,當到訪她認為可以辦得更好的咖啡室時曾與職員分享自己開茶座的經驗,她相信會成為習慣,縱然「三盞燈」熄滅,但精神會隨她的旅程蔓延開去。

港故事

有些人有些事,越是美好越留不住。本土手藝、傳統行業、街頭老店,都帶給我們生活的溫度和記憶的厚度,如果你知道有這樣的故事,歡迎提供。(致電或WhatsApp 6383 6568 註明「港故事」)。

長青網 - 一站式長者及護老者生活資訊網站

記者:張珮琪

攝影:溫瑞麟

黃樹蓮57歲,在九兄弟姊妹中排第七,人稱「七妹」,第二任丈夫為英國人,她亦定居英國,近年每年都會回港探望年近九旬的媽媽。生於大澳的七妹,父母都是大澳原居民,據黃媽媽透露,二戰香港淪陷時期家境窮困,七妹爸爸的漁民家庭當時在大澳算是相對好境,他能看準魚群位置,打魚有一手。爸媽盲婚啞嫁結為夫婦,她憶述:「朝早上山斬柴,夜晚生BB,一世人做幾世人嘅嘢!」

七妹五歲那年爸爸離世,黃媽媽不懂出海打魚,寡母婆帶着九名子女遷出巿區木屋區,靠穿膠花、剪線頭等手作撐起頭家,七妹對大澳的印象,只停留在爸爸出海捕魚回家交媽媽煲魚湯,她睡夢中被喚醒喝湯的情景。長大後她爭取機會往日本半工讀,對路途遙遠的大澳毫無好感,不似四哥及媽媽放假時會返大澳,流連忘返。

年初結業 仍可到訪歇腳

開茶座的夢想於七妹一邊在日本讀書一邊在咖啡室打工時萌芽。學成歸來先後做過時裝批發及地產,賺得第一桶金又試過負資產,近年偕夫及兒子定居英國,不愁生活。她在英國及法國等地物色地方開茶座但一直未有決定,三年前她回港探望與四哥同住大澳的媽媽,四哥着她坐在棚屋,欣賞橫水渡大橋後的日落,她方知家鄉的日落美景更勝歐洲。

一個下雨天,七妹眼見棚屋漏水,原來木樑遭白蟻蛀蝕,她便靈機一觸,動員兄弟姊妹夾錢保育棚屋,並將夢想建築在棚屋上,將之改造成茶座,「話畀人聽呢度不比威尼斯差」。四哥落手落腳協助維修,撿來爛木、爛缸瓦加工作為花盆,美化茶座。

茶座由2016年初開業,一直是無牌經營,因無消防及排污系統而不獲發牌,今年初遭食環署檢控罰款,正式結業,七妹發揮阿Q精神:「至少媽媽喺有生之年,唔會見到家園倒塌。」棚屋外仍掛着招牌大紅燈籠,室外茶座的一枱一椅仍在,棚屋內廚房掛滿一排排七妹由英國搜購回來的杯碟、牆上貼滿昔日大澳的照片、客人滿滿的留言及裝飾仍帶有餘溫。四哥支持資源共享的理念,他說棚屋大門仍為遊人而開,參觀也好、歇腳亦得。

「開設呢個茶座,畀每一個人,無論係遊客定香港人,懂得乜嘢叫幸福快樂,就係要懂得放下,放下背包、放下電話,好好慢活,享受呢一刻嘅悠閒。」兩兄妹沒忘記小時候住木屋區受人救濟的生活,謹記媽媽教誨:「食人一口,還人一斗。」故茶座仍未結業時,他們會免費招待弱勢社群;七妹亦勸勉年輕人要堅持信念,追尋夢想。

重溫客人留言 定期相聚

「點解茶座會叫『三盞燈』?父母係漁民,佢哋出海捕魚要靠燈塔引路返屋企,如果每盞燈代表要感恩嘅人,第一盞燈就係父母,感恩佢哋養育之恩;第二盞燈係老師,第三盞燈係身邊嘅人。希望呢份愛,由我哋傳出去。」三年以來,客人變成朋友,茶座儲下85本客人留言冊,兩兄妹一有空便會翻閱重溫。

客人對茶座的感覺,或許可以其中一位客人的留言總括:「一所充滿特色的茶座,正正反映出店主的愛和心思。由踏上木橋的一刻,已被整座茶座深深吸引;深感到店主花上難以想像的時間去思考、設計店內外的每一個角落。」

兩兄妹會否積極爭取令茶座重開?四哥慨嘆:「我已經花甲之年,對住個日落倒數緊,我仲去爭取啲乜嘢吖。」七妹亦說:「政府部門執法係啱,但特色嘅地方要結束,遊客嘅可惜勝於我。」

訪問當日,七妹突要改機票提早返英國,因身在英國的丈夫突然被送進急症室。但人走,情還在。她與客人約定,當她再次回港時在棚屋以茶會友。她在茶座結業後曾到泰國清邁旅行,當到訪她認為可以辦得更好的咖啡室時曾與職員分享自己開茶座的經驗,她相信會成為習慣,縱然「三盞燈」熄滅,但精神會隨她的旅程蔓延開去。

港故事

有些人有些事,越是美好越留不住。本土手藝、傳統行業、街頭老店,都帶給我們生活的溫度和記憶的厚度,如果你知道有這樣的故事,歡迎提供。(致電或WhatsApp 6383 6568 註明「港故事」)。

長青網 - 一站式長者及護老者生活資訊網站

回應 (0)