新聞類別

港聞

詳情#

【蘋果日報】【獅子山傳耆】

回歸未夠50年,有人形容奮發圖強、力爭上游的香港精神已消逝得七七八八。孟三妹今年70歲,是典型太平山下的香港人,時光倒流52年,她只是個目不識丁的青春少艾,邂逅從事執字粒的「小明叔」李子明,不識字的小兩口開了一間「明利膠印公司」,養活一家四口;又多得三妹的認字天份,在醫院做手術前也能發現病歷出錯,逃出鬼門關。兩個半文盲靠死記硬背支撐起賣字生計,打拼出有血有肉的香港故事。如今他們垂垂老矣,上一代的歷史和香港價值,將由誰來書寫和繼承?

記者:袁楚雙

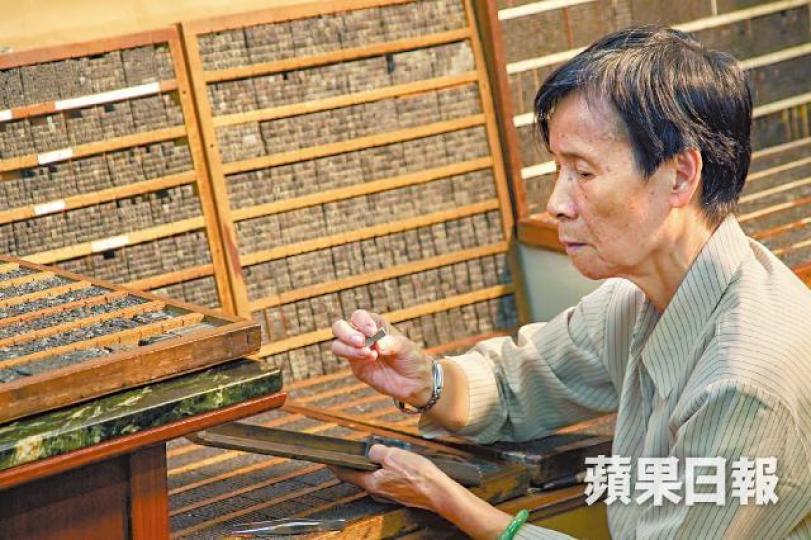

上世紀中上環報館雲集,令區內印務、鑄字行、紙業、圖章等印刷相關店舖湧現。圖章在原子印出現之前,部份亦靠活字印刷的字粒砌出。明利膠印便曾經為渣打、恒生、港基(前身新鴻基銀行)、國華等銀行製圖章。記者帶三妹重溫執字粒的感覺,來到其姊妹行業、從事印務的老字號「光華印務」,她與老闆任偉生多年不見,重聚即談起一個個老行家的名字,誰走了,誰還在,當年鄰里之情並不因同行如敵國,然而隨着老街坊陸續仙遊,這些店舖由早年逾200家縮減至不足20家,印刷足迹在城市發展的巨輪下一步步褪色。

三妹本身家住梅窩,1967年在親友介紹下認識比她年長18載的李子明,拍拖四年後共諧連理,組成四口小家庭。小明叔本身在舅父的膠印工場工作,負責執字粒,教育水平不高但熱愛文字,「佢識出千、識呃人技倆,但佢唔會呃人,最鍾意字,因為係自己門手藝!」三妹說。

入行初期 搵一字花成個鐘

耳濡目染似乎令三妹也對文字比較敏感。27歲那年,三妹入住瑪麗醫院做乳房腫瘤切除手術,旁邊病友是一名準備做心臟手術的文姓女子。三妹偶然望一望自己的病歷表,發現名字有古怪:「我用身份證對住睇名,點解唔同我個名嘅?」姓氏明明是Mang(孟),病歷表上卻是Man(文),再望望隔籬床的病歷表,發現是自己的「Mang」,「我四個字母,佢三個字母,原來調轉咗!佢做心臟(手術),我做乳房(手術),嘩死得啦!」二人自行換回病歷表,沒有跟醫生和護士說半句,「佢(文女士)話『好在你睇到咋!』我哋就做咗好朋友」。

經歷小插曲,三妹之後正式隨丈夫走入圖章業「字海」。1978年小明叔攜妻女自立門戶,於中環嘉咸街開設「明利膠印公司」賣圖章,僅三個月便因原址拆樓被「逼遷」,最後落戶在與士丹頓街交界的唐樓。小明叔與三妹年少家貧,無機會接受教育,為了養家,目不識丁也硬住頭皮在以萬計的字粒中奮鬥。三妹近30歲人才開始學中英文字,而且字粒本身呈鏡面字狀態,她形容學習過程相當艱苦。

「初初搵成個鐘都搵唔到一個字,又唔知擺喺咩位!」在字粒世界裏,一個字有六、七款大小不同字號,至少長宋、老宋、楷書三款字體;英文字母26個再分大小楷,「總之好多字,好辛苦,搵字搵到我喊,覺得自己好淒涼」。那邊廂執字粒經驗豐富的小明叔總是不慍不火,籲太太慢慢來,三妹說丈夫性格與她相反,「佢好滋油淡定,好似油炸鬼咁」,倒是她心急如焚,永遠擔心趕不及交貨予客人。

當年最多商業客戶使用「有限公司」、最多學生姓陳姓李,工多藝熟下,小婦人花半年時間記好大概要用的字詞,遇上不認識或缺乏的字,就人手抄寫,拿去鑄字行購買新字粒,久而久之,家中字粒庫越來越龐大,字粒櫃裝不下的,要用月餅罐裝起。每日朝八晚三,連女兒上學也幫忙送貨。在家中的兩夫婦,輪流負責執字和校對稿件,「驚隨時錯字,特別英文字細細粒,睇到眼都矇埋」。

辛苦工作大半輩子,三妹的記憶裏盡是小明叔對她的好,「出去交貨我仲做緊嘢,佢會買嘢返嚟畀我食,有時雞髀、有時麥當勞」。甚麼送花、送禮的驚喜倒是沒有,因為小明叔已把錢「送」給愛妻保管,「佢畀晒啲錢我,冇錢就打開銀包同我講『冇錢呀。』咁咪畀錢佢囉!買餸吖嘛!」後來印刷業式微,最後一間香港鑄字行早於千禧年代來臨前已步入歷史。年紀大的兩夫婦2013年下定決心結束圖章店舖,把數以萬計的字粒送往聖雅各福群會保存,近年字粒再轉送到香港知專設計學院作教學用途。

店舖結業 丈夫感不捨嘆苦悶

據三妹所言,小明叔當時非常不捨店舖結業,「佢已經80幾歲,唔夠眼,睇字好辛苦。睇都睇唔到咁滯,仲點做落去?」懷念就落舖頭點口煙,幾支煙的時間可以紓緩心中苦悶,「鍾意就返去,坐喺度過日辰」。字粒和工具送往聖雅各福群會那段日子,小明叔曾去探望過自己的「架生」。但後來摔倒一次,便一直不便於行,依賴輪椅出入,2017年留醫40多天後離世,享年86歲。

「以我哋兩公婆唔係好識字嘅人,擔起頭家,養大兩個女,雖然唔係好叻,但做到嘢。」小明嬸獨自回憶過去,「由相識、結婚到佢走,啱啱50年。」有人問她,最後幾年照顧行動不便的丈夫,會否感到解脫,她說:「佢喺身邊,有得推佢,好過冇得推。」

回歸未夠50年,有人形容奮發圖強、力爭上游的香港精神已消逝得七七八八。孟三妹今年70歲,是典型太平山下的香港人,時光倒流52年,她只是個目不識丁的青春少艾,邂逅從事執字粒的「小明叔」李子明,不識字的小兩口開了一間「明利膠印公司」,養活一家四口;又多得三妹的認字天份,在醫院做手術前也能發現病歷出錯,逃出鬼門關。兩個半文盲靠死記硬背支撐起賣字生計,打拼出有血有肉的香港故事。如今他們垂垂老矣,上一代的歷史和香港價值,將由誰來書寫和繼承?

記者:袁楚雙

上世紀中上環報館雲集,令區內印務、鑄字行、紙業、圖章等印刷相關店舖湧現。圖章在原子印出現之前,部份亦靠活字印刷的字粒砌出。明利膠印便曾經為渣打、恒生、港基(前身新鴻基銀行)、國華等銀行製圖章。記者帶三妹重溫執字粒的感覺,來到其姊妹行業、從事印務的老字號「光華印務」,她與老闆任偉生多年不見,重聚即談起一個個老行家的名字,誰走了,誰還在,當年鄰里之情並不因同行如敵國,然而隨着老街坊陸續仙遊,這些店舖由早年逾200家縮減至不足20家,印刷足迹在城市發展的巨輪下一步步褪色。

三妹本身家住梅窩,1967年在親友介紹下認識比她年長18載的李子明,拍拖四年後共諧連理,組成四口小家庭。小明叔本身在舅父的膠印工場工作,負責執字粒,教育水平不高但熱愛文字,「佢識出千、識呃人技倆,但佢唔會呃人,最鍾意字,因為係自己門手藝!」三妹說。

入行初期 搵一字花成個鐘

耳濡目染似乎令三妹也對文字比較敏感。27歲那年,三妹入住瑪麗醫院做乳房腫瘤切除手術,旁邊病友是一名準備做心臟手術的文姓女子。三妹偶然望一望自己的病歷表,發現名字有古怪:「我用身份證對住睇名,點解唔同我個名嘅?」姓氏明明是Mang(孟),病歷表上卻是Man(文),再望望隔籬床的病歷表,發現是自己的「Mang」,「我四個字母,佢三個字母,原來調轉咗!佢做心臟(手術),我做乳房(手術),嘩死得啦!」二人自行換回病歷表,沒有跟醫生和護士說半句,「佢(文女士)話『好在你睇到咋!』我哋就做咗好朋友」。

經歷小插曲,三妹之後正式隨丈夫走入圖章業「字海」。1978年小明叔攜妻女自立門戶,於中環嘉咸街開設「明利膠印公司」賣圖章,僅三個月便因原址拆樓被「逼遷」,最後落戶在與士丹頓街交界的唐樓。小明叔與三妹年少家貧,無機會接受教育,為了養家,目不識丁也硬住頭皮在以萬計的字粒中奮鬥。三妹近30歲人才開始學中英文字,而且字粒本身呈鏡面字狀態,她形容學習過程相當艱苦。

「初初搵成個鐘都搵唔到一個字,又唔知擺喺咩位!」在字粒世界裏,一個字有六、七款大小不同字號,至少長宋、老宋、楷書三款字體;英文字母26個再分大小楷,「總之好多字,好辛苦,搵字搵到我喊,覺得自己好淒涼」。那邊廂執字粒經驗豐富的小明叔總是不慍不火,籲太太慢慢來,三妹說丈夫性格與她相反,「佢好滋油淡定,好似油炸鬼咁」,倒是她心急如焚,永遠擔心趕不及交貨予客人。

當年最多商業客戶使用「有限公司」、最多學生姓陳姓李,工多藝熟下,小婦人花半年時間記好大概要用的字詞,遇上不認識或缺乏的字,就人手抄寫,拿去鑄字行購買新字粒,久而久之,家中字粒庫越來越龐大,字粒櫃裝不下的,要用月餅罐裝起。每日朝八晚三,連女兒上學也幫忙送貨。在家中的兩夫婦,輪流負責執字和校對稿件,「驚隨時錯字,特別英文字細細粒,睇到眼都矇埋」。

辛苦工作大半輩子,三妹的記憶裏盡是小明叔對她的好,「出去交貨我仲做緊嘢,佢會買嘢返嚟畀我食,有時雞髀、有時麥當勞」。甚麼送花、送禮的驚喜倒是沒有,因為小明叔已把錢「送」給愛妻保管,「佢畀晒啲錢我,冇錢就打開銀包同我講『冇錢呀。』咁咪畀錢佢囉!買餸吖嘛!」後來印刷業式微,最後一間香港鑄字行早於千禧年代來臨前已步入歷史。年紀大的兩夫婦2013年下定決心結束圖章店舖,把數以萬計的字粒送往聖雅各福群會保存,近年字粒再轉送到香港知專設計學院作教學用途。

店舖結業 丈夫感不捨嘆苦悶

據三妹所言,小明叔當時非常不捨店舖結業,「佢已經80幾歲,唔夠眼,睇字好辛苦。睇都睇唔到咁滯,仲點做落去?」懷念就落舖頭點口煙,幾支煙的時間可以紓緩心中苦悶,「鍾意就返去,坐喺度過日辰」。字粒和工具送往聖雅各福群會那段日子,小明叔曾去探望過自己的「架生」。但後來摔倒一次,便一直不便於行,依賴輪椅出入,2017年留醫40多天後離世,享年86歲。

「以我哋兩公婆唔係好識字嘅人,擔起頭家,養大兩個女,雖然唔係好叻,但做到嘢。」小明嬸獨自回憶過去,「由相識、結婚到佢走,啱啱50年。」有人問她,最後幾年照顧行動不便的丈夫,會否感到解脫,她說:「佢喺身邊,有得推佢,好過冇得推。」

回應 (0)