新聞類別

港聞

詳情#

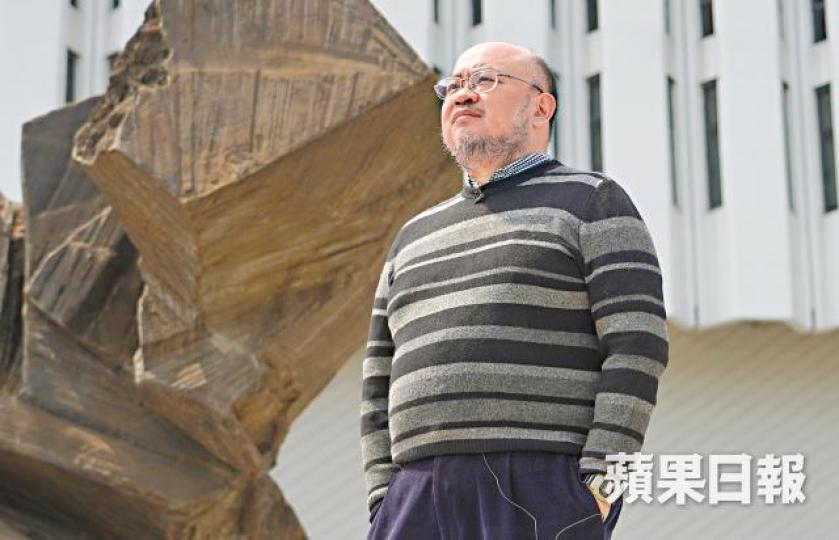

【蘋果日報】中大烽火台於89年六四前後,烽煙四起,聲援北京學運的集會、辯稱時局的論壇不斷,5月20日凌晨,數百人聚集,風雨下召開非正式全民大會,議決直奔當時座落灣仔的舊新華社請願;學生當年一腔熱血支援「中國人」,近年卻對「鄰國的事」漠不關心,5.20有份動員同學請願的中大學者蔡子強說,傘運挫折為新生代帶來無力感,「分離情緒」導致年輕人要求「切割」,但他認為在中國最集權的年代,傳承記憶尤為重要;六四悼念「行禮如儀」?至少保住歷史不被抹掉。

那一夜的特別新聞報道,李鵬宣佈戒嚴,軍隊操入天安門廣場企圖清場。「千里迢迢,係咪乜嘢都做唔到呢?」時為中大研究院一年級生的蔡子強接受《蘋果》訪問時,回憶當時在范克廉樓學生會看罷新聞後激憤莫名,雖然是開夜車的考試前夕,他與幾個同學卻拿着大聲公走遍校園呼籲宿生聲援,「北京戒嚴嘞,係咪仲要讀書?喺香港相對安全嘅環境,係咪仲要袖手旁觀?」

烈火青春,一呼百應,已由學生變為老師的蔡子強回想,當晚烽火台議決要到新華社請願後,有同學烽煙電台呼籲的士司機到俗稱「四條柱」的中大正門接載同學,不消十分鐘,幾十輛的士就在門口等候;拒載時有所聞,拒收車資甚少聽聞,蔡指到埗後向司機支付約200元、300元車資被拒:「個司機話:『你啲錢我唔要,你好好咁代表我哋去抗議,我哋都係『中國人』。」

「人類對抗強權的鬥爭,就是記憶對抗遺忘的鬥爭。」

80年代改革開放下的「中國人」,確實曾令港青有所憧憬,當批判馬克思主義等「禁書」可以出版、嚴家祺與方勵之等知識分子可自由交流,無疑令蔡子強那一代青年,對中國充滿希望,「中國人身份係好強烈,希望可以推動中國民主進步」。奮戰卻無功而還,甚至有人命犧牲,蔡憶述當年民間也湧現無力甚至內疚感,他認為與傘運參與者的心靈創傷類同,但當年的人未絕望,反而積極推動中國民主化,民間社會、公民社會等發展都在六四後催生。相反傘運後不少年輕人卻選擇與中國「切割」,「(覺得)既然佢(中國)唔睬我哋,我哋都唔睬佢;既然中國唔理我哋訴求,咁我索性同人講我哋唔係中國人」。

蔡子強始終認為,中國政經格局走向影響香港未來:「唔係唔理中國,我哋就可以做自己嘅嘢,呢個諗法其實好天真。」而在大國崛起的習權年代,正如米蘭昆德拉(Milan Kundera)所言:「人類對抗強權的鬥爭,就是記憶對抗遺忘的鬥爭。」他深信記憶就是最強武器。當本土學生組織近年漸對悼念六四「鄰國的事」反應冷淡,蔡子強認為年復一年的六四悼念,意義重大:「(意義)唔在於係咪『行禮如儀』,而係在於努力同政權抗衡,去維護一種民間記憶。」他認為要保持抗爭的火種,才能對現有政權維持批判,「唔做(悼念)嘅結果係:記憶會慢慢淡忘,政權就係最想見到記憶漸漸淡忘,等件事喺中國歷史中被抹走咗」。

■記者許偉賢

長青網 - 一站式長者及護老者生活資訊網站

那一夜的特別新聞報道,李鵬宣佈戒嚴,軍隊操入天安門廣場企圖清場。「千里迢迢,係咪乜嘢都做唔到呢?」時為中大研究院一年級生的蔡子強接受《蘋果》訪問時,回憶當時在范克廉樓學生會看罷新聞後激憤莫名,雖然是開夜車的考試前夕,他與幾個同學卻拿着大聲公走遍校園呼籲宿生聲援,「北京戒嚴嘞,係咪仲要讀書?喺香港相對安全嘅環境,係咪仲要袖手旁觀?」

烈火青春,一呼百應,已由學生變為老師的蔡子強回想,當晚烽火台議決要到新華社請願後,有同學烽煙電台呼籲的士司機到俗稱「四條柱」的中大正門接載同學,不消十分鐘,幾十輛的士就在門口等候;拒載時有所聞,拒收車資甚少聽聞,蔡指到埗後向司機支付約200元、300元車資被拒:「個司機話:『你啲錢我唔要,你好好咁代表我哋去抗議,我哋都係『中國人』。」

「人類對抗強權的鬥爭,就是記憶對抗遺忘的鬥爭。」

80年代改革開放下的「中國人」,確實曾令港青有所憧憬,當批判馬克思主義等「禁書」可以出版、嚴家祺與方勵之等知識分子可自由交流,無疑令蔡子強那一代青年,對中國充滿希望,「中國人身份係好強烈,希望可以推動中國民主進步」。奮戰卻無功而還,甚至有人命犧牲,蔡憶述當年民間也湧現無力甚至內疚感,他認為與傘運參與者的心靈創傷類同,但當年的人未絕望,反而積極推動中國民主化,民間社會、公民社會等發展都在六四後催生。相反傘運後不少年輕人卻選擇與中國「切割」,「(覺得)既然佢(中國)唔睬我哋,我哋都唔睬佢;既然中國唔理我哋訴求,咁我索性同人講我哋唔係中國人」。

蔡子強始終認為,中國政經格局走向影響香港未來:「唔係唔理中國,我哋就可以做自己嘅嘢,呢個諗法其實好天真。」而在大國崛起的習權年代,正如米蘭昆德拉(Milan Kundera)所言:「人類對抗強權的鬥爭,就是記憶對抗遺忘的鬥爭。」他深信記憶就是最強武器。當本土學生組織近年漸對悼念六四「鄰國的事」反應冷淡,蔡子強認為年復一年的六四悼念,意義重大:「(意義)唔在於係咪『行禮如儀』,而係在於努力同政權抗衡,去維護一種民間記憶。」他認為要保持抗爭的火種,才能對現有政權維持批判,「唔做(悼念)嘅結果係:記憶會慢慢淡忘,政權就係最想見到記憶漸漸淡忘,等件事喺中國歷史中被抹走咗」。

■記者許偉賢

長青網 - 一站式長者及護老者生活資訊網站

回應 (0)