新聞類別

港聞

詳情#

【蘋果日報】一個艷陽天的下午。英文報章《南華早報》澳洲籍總編輯法拉利,從鰂魚涌糖廠街報館的老總房往窗外望,發現一艘殘舊三帆中式漁船,正駛過維多利亞海港。他感到無比興奮,馬上召喚攝影部主任陳橋過來,指令他把這艘典型木漁船拍下來。陳橋的第一時間回應是,「要租用嘩啦嘩啦(電船仔)出海」。

法拉利說沒問題。儘管陳橋的內心認為,「戇居!呢啲船成日都有㗎啦」,但他二話不說,衝落報社樓下,跳上了的士,趕到中環卜公碼頭,租了一艘嘩啦嘩啦,出海追趕即將遠去的帆船。 那是上世紀八十年代中的盛夏。在《南華早報》工作30載,即將退休的陳橋,一邊叫艇家駛近帆船,一邊準備好照相機,在鏡頭上加上一塊黃色濾鏡,好讓海上的白雲,在黑白照片中顯得更為凸出。

撰文:黎加路 攝影:易仰民

瀰漫黑房的顯影液酸味,以及那暗紅相紙安全燈光,對陳橋來說,已是生命的一部份。早於1956年,任職英文報章《虎報》黑房沖曬員開始,這種味道及光線一直沒有離開過。

陳橋看着帆船的影像漸漸從顯影液中浮現,內心感到興奮。他特意將天空部份增加曝光,令蔚藍在黑白的變調中顯得沉厚,這是黑房員出身的陳橋的得意技巧。他趕快放好幾張帆船照片,拿給老總法拉利看。

「我哋啲乜嘢出身呀大佬,我哋啲小學生嚟之嘛。」

看到陳橋的照片那一刻,洋老總彷彿感到自己真的把遙遠東方的想像化為了現實。纖毫畢現的殘舊風帆,無言地講述着香港歷史的滄桑。陳橋得意地站在一旁,慶幸自己又一次「搞掂」這些洋老總。

現年92歲、行內尊稱「橋叔」的陳橋,頭腦清晰。講起帆船照片的故事,仍然眉飛色舞。他回憶稱:「做(刊登)一大版呀,打破晒紀錄。」這張當初被橋叔認為「成日都見到」的影像,很長時間,成為報社銷售站的暢銷照片。

問橋叔,30年來如何應付外國人上司的工作要求。他以一貫的快人快語,自信的口吻說:「睇你頂唔頂得佢順」、「我有同鬼佬鬧交㗎」、「我連老總都夠膽駁」。

退休前,亦是殖民地歷史臨終的時候,橋叔獲英女皇頒授榮譽勳章,表揚他對新聞攝影的貢獻。這是香港有史以來唯一獲此殊榮的攝影記者,自然也不會有後來者。

至今,陳橋都不知道是誰提名他受勳。但有一點可以肯定的是,他之所以獲外國人上司及「事頭婆」的「睇得起」,除了他的精采新聞圖片「獲獎無數」,包括荷蘭世界新聞攝影比賽之外,上一代香港人堅毅的生存意志及智慧,也許是一個更為重要的背景。

橋叔坦言:「我哋啲乜嘢出身呀大佬,我哋啲小學生嚟之嘛,中學都未讀過。」

香港出生的陳橋,父親從事體力勞動,母親賣魚。青少年時代,遇上戰爭,日軍攻陷香港,他隨家人返回東莞石龍家鄉。橋叔憶述稱,那個時期,他在鐵路做過粗重工作。

重光之後,陳橋回到香港。父親早逝,年輕的陳橋跟母親在港島正街賣魚為生。想起那段日子,橋叔說:「晨早3點鐘要落(魚)欄,陰功!」因為「嫌份工濕手濕腳」,陳橋不想再做賣魚仔。幸好他的姑丈在胡文虎幫「老細」開車,於是介紹他到虎豹別墅替遊客影「即影即有」照片謀生。橋叔描述,當時用木箱攝影機,「伸隻手入去,㩒住張底片,叫唔好郁!」然後即場用顯影藥水進行顯影。問橋叔這種攝影術是否需要跟師傅學。他以一貫自信口吻說:「即影即有好鬼簡單之嘛,紙相紙底,正又係佢,負又係佢。」又說:「一蚊兩張。嗰陣時,搵到錢㗎。」

上世紀50年代初期,香港從戰爭中復蘇,加上之前大陸的內戰,不少富商紛紛從上海等大城市將生意及資金撤退到香港,逃避一場未知的際遇。這個在珠江口獨處一隅的小小英國殖民地,當新中國大門關上之後,便成了世界唯一打聽內地消息的地方。報業因此也隨着其他行業開始暢旺,尤其是英文報章,諸如《南華早報》、《虎報》、《中國郵報》等等,均是西方社會探視中國動向的窗口。橋叔開玩笑說:「嗰陣時,啲報紙婆賣《China Mail》,唔識噏,猛咁嗌:China Mao! China Mao!」

1956年,陳橋知道《虎報》請黑房員,毅然放棄替遊客拍攝「即影即有」的工作,加入了《虎報》,從事黑房照片沖曬工作。那個年代,報館的黑房工作,可以說是攝影記者的搖籃。不少出色的攝影記者,都是由「黑房仔」做起。陳橋很快獲得機會,一邊做黑房工作,一邊獲派拍攝體育活動任務。手動對焦攝影的年代,拍攝充滿動感的體育運動,是最好的磨鍊。也許,這就是橋叔日後捕捉新聞圖片精采瞬間的功力的由來。

「街坊話斜路落大雨好多人跌低,咪去影囉,等咗好耐。」

1959年初,陳橋轉到《南華早報》工作。除因該報是老牌大報的吸引力之外,薪酬加了100元,亦是一個原因。橋叔說:「《虎報》人工唔高,咁咪走咗去Post囉,嗰陣,100蚊好犀利㗎!」

辭職時,令陳橋有點不安的是如何面對老總宋先生。他口中的宋先生,溫文儒雅,所寫的社論比洋人還好。最重要的是,宋先生一直知道陳橋一邊工作,一邊在學校進修英文。遇到記者投訴陳橋的上學時間阻礙採訪工作時,宋先生總是維護他。橋叔憶述稱:「佢會話番啲記者轉頭,點解唔畀啲咁有上進心嘅年輕人學習機會。」橋叔自言,「大佬,好慘㗎!返下晝工,朝頭早返學」。

宋先生沒有挽留陳橋的請辭。大抵他也認為對手的報章,會是眼前這位年輕人一個更大的舞台。結果,二人成了終身朋友,而陳橋總覺得欠着宋先生一個人情。

在《南華早報》嶄露頭角的陳橋,彷彿永遠都是一身得體的獵裝恤衫,西褲及皮鞋;俊臉上掛着粗邊眼鏡,揹着一個沉重的皮革攝影箱。《南華早報》畢竟是遊走於殖民地管治階層最多的英文報章,外出採訪的員工,穿着自然不會馬虎。

陳橋的新聞攝影足跡,與香港命運交織在一起。他任職《南華早報》不久的1962年,數以萬計的大陸非法入境者,越過邊境進入香港。橋叔回憶稱:「喺粉嶺影到母子三人大逃亡。佢哋喺粉嶺俾軍隊捉到。嗰陣時,啲軍警唔追佢哋(難民),啲英兵都唔追,係有啲同情心。」曾經因為逃避戰爭而返回鄉下的橋叔說:「喺蔗林影到佢哋,我連菲林都丟埋,唔想佢哋捉人㗎嘛。」

翌年,香港嚴重乾旱,300僧尼在跑馬地馬場祈求上蒼早賜甘霖。橋叔拍下的求雨照片,入選英聯邦國家1964年100張最佳新聞圖片,也是他新聞攝影生涯中,最早獲得肯定的一張照片。直至1966年,從港督戴麟趾手上接過年度最佳新聞圖片獎座的時候,陳橋顯然已站在光輝的起點。

是光輝的起點,也是命運的原點。陳橋的年度最佳新聞圖片,是一張女子在豪雨中失足的黑白照片,慢快門捕捉到動感的瞬間。拍攝地點是西營盤正街,是橋叔十多年前賣魚的地方。橋叔回憶稱:「我住喺高街,啲街坊話嗰度(正街)斜路,落大雨時好多人跌低,咁咪去影囉,等咗好耐先影到。」

可以想像,如果橋叔繼續賣魚的話,面對這場豪雨,也許抱怨着老天,令他未能開檔。

「橋叔」是新聞界對陳橋的尊稱。上世紀80年代,香港的中文報章,大部份都未設專門的攝影記者職位,需要文字記者一身兼兩職。不少記者對拍攝任務感到煩惱。每當橋叔出現,大家都會鬆口氣,原因是報館的「坐堂」都會對記者說:「總之,你見到陳橋企邊度,你就企邊度。」

橋叔笑言:「你跟我實衰㗎,你唔夠我哋快,你唔知我哋諗緊乜嘢。」

陳橋的鏡頭,拍攝過六七暴動激烈場面、湧港越南船民、漫長的中英談判……1980年,橋叔出版了《廿載新聞圖片錄》(Chan Kiu times 20)。共事多年的編輯Hutcheon,在前言中讚揚陳橋對新聞圖片的貢獻,為「好照片猶勝千言」的行內格言,作了一個良好的註腳。

「從頭來過唔會再做攝記!搵唔到食,要個名嚟做乜鬼啫!」

隨着橋叔上世紀90年代初移民溫哥華,行內有關他的傳說,也成了一個遙遠的傳奇。

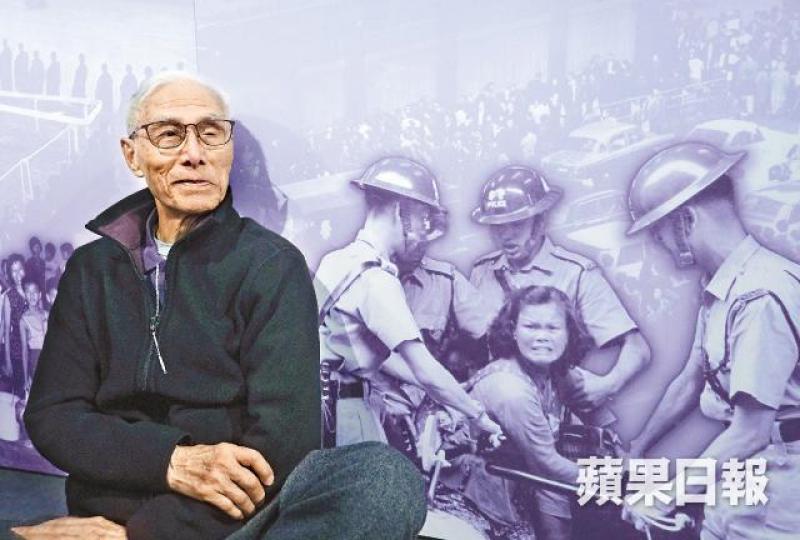

今年92歲的橋叔,今年3月底回到香港,目的是清明節回東莞鄉下拜祭先人;以及到開張不久的香港新聞博覽館,看一下自己的新聞攝影作品。

在女兒陪同下,橋叔由半山自動電梯些利近街出口,能健步行去城皇街附近的博覽館,應是拜移民後勤練氣功所賜。

在館內,陳橋回憶着自己拍攝的照片。問他從頭來過,會否再做攝影記者?橋叔馬上回應:「唔會!」他解釋說:「搵唔到食,要個名嚟做乜鬼箒!」

橋叔養大了幾個孩子,其中四個有機會在歐美接受高等教育。而更令人難以置信的是,橋叔說:只有少數人,知道他的左眼,天生弱視。

長青網 - 一站式長者及護老者生活資訊網站

法拉利說沒問題。儘管陳橋的內心認為,「戇居!呢啲船成日都有㗎啦」,但他二話不說,衝落報社樓下,跳上了的士,趕到中環卜公碼頭,租了一艘嘩啦嘩啦,出海追趕即將遠去的帆船。 那是上世紀八十年代中的盛夏。在《南華早報》工作30載,即將退休的陳橋,一邊叫艇家駛近帆船,一邊準備好照相機,在鏡頭上加上一塊黃色濾鏡,好讓海上的白雲,在黑白照片中顯得更為凸出。

撰文:黎加路 攝影:易仰民

瀰漫黑房的顯影液酸味,以及那暗紅相紙安全燈光,對陳橋來說,已是生命的一部份。早於1956年,任職英文報章《虎報》黑房沖曬員開始,這種味道及光線一直沒有離開過。

陳橋看着帆船的影像漸漸從顯影液中浮現,內心感到興奮。他特意將天空部份增加曝光,令蔚藍在黑白的變調中顯得沉厚,這是黑房員出身的陳橋的得意技巧。他趕快放好幾張帆船照片,拿給老總法拉利看。

「我哋啲乜嘢出身呀大佬,我哋啲小學生嚟之嘛。」

看到陳橋的照片那一刻,洋老總彷彿感到自己真的把遙遠東方的想像化為了現實。纖毫畢現的殘舊風帆,無言地講述着香港歷史的滄桑。陳橋得意地站在一旁,慶幸自己又一次「搞掂」這些洋老總。

現年92歲、行內尊稱「橋叔」的陳橋,頭腦清晰。講起帆船照片的故事,仍然眉飛色舞。他回憶稱:「做(刊登)一大版呀,打破晒紀錄。」這張當初被橋叔認為「成日都見到」的影像,很長時間,成為報社銷售站的暢銷照片。

問橋叔,30年來如何應付外國人上司的工作要求。他以一貫的快人快語,自信的口吻說:「睇你頂唔頂得佢順」、「我有同鬼佬鬧交㗎」、「我連老總都夠膽駁」。

退休前,亦是殖民地歷史臨終的時候,橋叔獲英女皇頒授榮譽勳章,表揚他對新聞攝影的貢獻。這是香港有史以來唯一獲此殊榮的攝影記者,自然也不會有後來者。

至今,陳橋都不知道是誰提名他受勳。但有一點可以肯定的是,他之所以獲外國人上司及「事頭婆」的「睇得起」,除了他的精采新聞圖片「獲獎無數」,包括荷蘭世界新聞攝影比賽之外,上一代香港人堅毅的生存意志及智慧,也許是一個更為重要的背景。

橋叔坦言:「我哋啲乜嘢出身呀大佬,我哋啲小學生嚟之嘛,中學都未讀過。」

香港出生的陳橋,父親從事體力勞動,母親賣魚。青少年時代,遇上戰爭,日軍攻陷香港,他隨家人返回東莞石龍家鄉。橋叔憶述稱,那個時期,他在鐵路做過粗重工作。

重光之後,陳橋回到香港。父親早逝,年輕的陳橋跟母親在港島正街賣魚為生。想起那段日子,橋叔說:「晨早3點鐘要落(魚)欄,陰功!」因為「嫌份工濕手濕腳」,陳橋不想再做賣魚仔。幸好他的姑丈在胡文虎幫「老細」開車,於是介紹他到虎豹別墅替遊客影「即影即有」照片謀生。橋叔描述,當時用木箱攝影機,「伸隻手入去,㩒住張底片,叫唔好郁!」然後即場用顯影藥水進行顯影。問橋叔這種攝影術是否需要跟師傅學。他以一貫自信口吻說:「即影即有好鬼簡單之嘛,紙相紙底,正又係佢,負又係佢。」又說:「一蚊兩張。嗰陣時,搵到錢㗎。」

上世紀50年代初期,香港從戰爭中復蘇,加上之前大陸的內戰,不少富商紛紛從上海等大城市將生意及資金撤退到香港,逃避一場未知的際遇。這個在珠江口獨處一隅的小小英國殖民地,當新中國大門關上之後,便成了世界唯一打聽內地消息的地方。報業因此也隨着其他行業開始暢旺,尤其是英文報章,諸如《南華早報》、《虎報》、《中國郵報》等等,均是西方社會探視中國動向的窗口。橋叔開玩笑說:「嗰陣時,啲報紙婆賣《China Mail》,唔識噏,猛咁嗌:China Mao! China Mao!」

1956年,陳橋知道《虎報》請黑房員,毅然放棄替遊客拍攝「即影即有」的工作,加入了《虎報》,從事黑房照片沖曬工作。那個年代,報館的黑房工作,可以說是攝影記者的搖籃。不少出色的攝影記者,都是由「黑房仔」做起。陳橋很快獲得機會,一邊做黑房工作,一邊獲派拍攝體育活動任務。手動對焦攝影的年代,拍攝充滿動感的體育運動,是最好的磨鍊。也許,這就是橋叔日後捕捉新聞圖片精采瞬間的功力的由來。

「街坊話斜路落大雨好多人跌低,咪去影囉,等咗好耐。」

1959年初,陳橋轉到《南華早報》工作。除因該報是老牌大報的吸引力之外,薪酬加了100元,亦是一個原因。橋叔說:「《虎報》人工唔高,咁咪走咗去Post囉,嗰陣,100蚊好犀利㗎!」

辭職時,令陳橋有點不安的是如何面對老總宋先生。他口中的宋先生,溫文儒雅,所寫的社論比洋人還好。最重要的是,宋先生一直知道陳橋一邊工作,一邊在學校進修英文。遇到記者投訴陳橋的上學時間阻礙採訪工作時,宋先生總是維護他。橋叔憶述稱:「佢會話番啲記者轉頭,點解唔畀啲咁有上進心嘅年輕人學習機會。」橋叔自言,「大佬,好慘㗎!返下晝工,朝頭早返學」。

宋先生沒有挽留陳橋的請辭。大抵他也認為對手的報章,會是眼前這位年輕人一個更大的舞台。結果,二人成了終身朋友,而陳橋總覺得欠着宋先生一個人情。

在《南華早報》嶄露頭角的陳橋,彷彿永遠都是一身得體的獵裝恤衫,西褲及皮鞋;俊臉上掛着粗邊眼鏡,揹着一個沉重的皮革攝影箱。《南華早報》畢竟是遊走於殖民地管治階層最多的英文報章,外出採訪的員工,穿着自然不會馬虎。

陳橋的新聞攝影足跡,與香港命運交織在一起。他任職《南華早報》不久的1962年,數以萬計的大陸非法入境者,越過邊境進入香港。橋叔回憶稱:「喺粉嶺影到母子三人大逃亡。佢哋喺粉嶺俾軍隊捉到。嗰陣時,啲軍警唔追佢哋(難民),啲英兵都唔追,係有啲同情心。」曾經因為逃避戰爭而返回鄉下的橋叔說:「喺蔗林影到佢哋,我連菲林都丟埋,唔想佢哋捉人㗎嘛。」

翌年,香港嚴重乾旱,300僧尼在跑馬地馬場祈求上蒼早賜甘霖。橋叔拍下的求雨照片,入選英聯邦國家1964年100張最佳新聞圖片,也是他新聞攝影生涯中,最早獲得肯定的一張照片。直至1966年,從港督戴麟趾手上接過年度最佳新聞圖片獎座的時候,陳橋顯然已站在光輝的起點。

是光輝的起點,也是命運的原點。陳橋的年度最佳新聞圖片,是一張女子在豪雨中失足的黑白照片,慢快門捕捉到動感的瞬間。拍攝地點是西營盤正街,是橋叔十多年前賣魚的地方。橋叔回憶稱:「我住喺高街,啲街坊話嗰度(正街)斜路,落大雨時好多人跌低,咁咪去影囉,等咗好耐先影到。」

可以想像,如果橋叔繼續賣魚的話,面對這場豪雨,也許抱怨着老天,令他未能開檔。

「橋叔」是新聞界對陳橋的尊稱。上世紀80年代,香港的中文報章,大部份都未設專門的攝影記者職位,需要文字記者一身兼兩職。不少記者對拍攝任務感到煩惱。每當橋叔出現,大家都會鬆口氣,原因是報館的「坐堂」都會對記者說:「總之,你見到陳橋企邊度,你就企邊度。」

橋叔笑言:「你跟我實衰㗎,你唔夠我哋快,你唔知我哋諗緊乜嘢。」

陳橋的鏡頭,拍攝過六七暴動激烈場面、湧港越南船民、漫長的中英談判……1980年,橋叔出版了《廿載新聞圖片錄》(Chan Kiu times 20)。共事多年的編輯Hutcheon,在前言中讚揚陳橋對新聞圖片的貢獻,為「好照片猶勝千言」的行內格言,作了一個良好的註腳。

「從頭來過唔會再做攝記!搵唔到食,要個名嚟做乜鬼啫!」

隨着橋叔上世紀90年代初移民溫哥華,行內有關他的傳說,也成了一個遙遠的傳奇。

今年92歲的橋叔,今年3月底回到香港,目的是清明節回東莞鄉下拜祭先人;以及到開張不久的香港新聞博覽館,看一下自己的新聞攝影作品。

在女兒陪同下,橋叔由半山自動電梯些利近街出口,能健步行去城皇街附近的博覽館,應是拜移民後勤練氣功所賜。

在館內,陳橋回憶着自己拍攝的照片。問他從頭來過,會否再做攝影記者?橋叔馬上回應:「唔會!」他解釋說:「搵唔到食,要個名嚟做乜鬼箒!」

橋叔養大了幾個孩子,其中四個有機會在歐美接受高等教育。而更令人難以置信的是,橋叔說:只有少數人,知道他的左眼,天生弱視。

長青網 - 一站式長者及護老者生活資訊網站

回應 (0)