新聞類別

港聞

詳情#

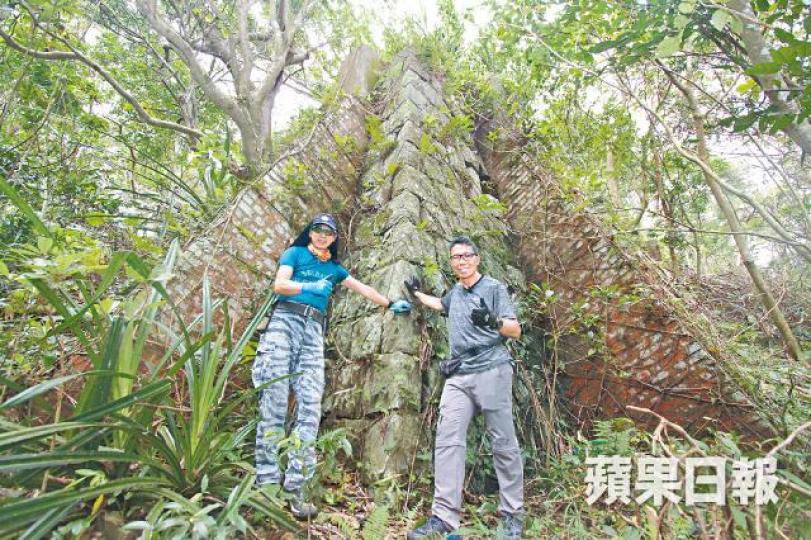

【蘋果日報】「政府唔保育,我哋嚟做!」香港郵政早年遮蓋舊郵筒英國皇徽風波,以至中聯辦向青少年制服團體促改中式步操,本港「去殖化」陰魂不散,退休督察凌Sir(凌劍剛)卻要反其道而行,兩年前他發現太古柏架山逾百年歷史的登山吊車系統遺址後,即組織民間保育隊尋獲21個延綿2.3公里的吊塔石墩及基座古蹟,並將開設導賞團及公佈發現,讓新生代認識一個不偏頗的本土殖民史。

記者:莫家文

攝影:文兆麟

要逐一發掘太古吊車系統遺址,不能順着郊遊徑而行,而是要穿越叢林,跨過溪澗及引水道,在每棵樹之間掛上絲帶以防迷路,猶如跑毅行者般翻山越嶺,曾參與失蹤人口搜救工作的凌Sir笑說:「我每次自己行,都預先share定個GPS位置畀隊友知,萬一有咩事,同伴都知道喺邊度執返我(遺體)上嚟!」

這些發現都靠凌Sir一步一腳印走出來,與其身份背景不無關係。現年64歲的他,當差28年,2005年退休前做過水警、衝鋒隊、警校教官及鄉村巡邏隊,50歲退休後又曾受聘任職「千億新抱」徐子淇與其夫婿李家誠的貼身保鑣主管,並創立郊野義務搜索隊參與上山搜救失蹤人士任務,廣結人緣,剛巧他研究港島差館歷史時,於兩三年前參與廢墟探索專家劉李林舉辦的導賞團,意外發現舊日太古吊車系統未拆卸的石墩,開始搜集資料,才逐步發掘出這個佔地遼闊的逾百年歷史文物寶庫。

確認21組遺址 將設導賞團

凌Sir翻查香港史料發現,當年太古糖廠及船塢進駐港島東,先於柏架山興建吊車系統(俗稱太古索道),1892年通車,山上再興建高級職員宿舍,讓洋人大班在山中避暑,亦可躲過肆虐本港的瘟疫,宿舍其後改建成居港洋人的療養院,至1932才告停運,相關建築物拆卸,自此荒廢80多年,湮沒於花草堆中寂寂無聞。他不甘當年一個成就輝煌的華洋社區,如今變成無人過問的廢墟,開始聯同有志者組成民間保育團,逐一利用現有資料重塑太古索道原貌。

民間保育團隊各人各司其職,他曾任村巡隊,擅用雙腳走遍各類陡坡山谷,亦有專辦歷史導賞團的社工Kenny成為資料搜集王,翻查舊日書刊及太古舊檔案圖庫,比對太古索道與現址,以確認實際位置及走向,再由擅長操控航拍機的隊友Andrew,深入不能靠近的深谷位置搜索新遺址,再加上志願者找尋舊居民進行口述歷史紀錄,近日終確認21個已拆卸吊車纜塔遺留下來的石墩遺址,同時發現山上三座舊宿舍及療養院的底座地基石牆、水閘控制裝置等地點,整個古蹟以祐民街為起步,延綿至大風坳東區自然步道,全程2.3公里,年前已聯絡太古集團爭取支持開設導賞團,先讓內部員工報名參加,計劃今月公佈發現,日後再開放予公眾參觀,形成廣大民意,爭取政府同意成立太古索道保育徑,進行長期保育。

要獲政府首肯成為古蹟步行徑,除了爭取民意,還要與時間競賽。每年風季均會為太古索道遺址帶來一定破壞,尤其是去年9月山竹襲港,大量樹木連根拔起,倒塌於遺址前,單是清理道路重闢路徑,便要花數個月時間整理,加上舊石牆或昔日太古員工使用的紅磚路日久失修,水土流失,若不盡快保育,相關古蹟只會加快消失於歷史洪流中,無奈政府近年「去殖化」表現,凌Sir希望政府不要太過注重九七回歸後的政治任務,而忽視昔日史實。

盼政府勿因政治任務忽略史實

「我覺得唔需要太過敏感,(殖民歷史)呢個係事實,就如我曾經為香港皇家警察服務一樣,(歷史)應該完整保留,唔應該迴避,英資建築物曾經喺香港建築史上發展好輝煌,我哋對歷史應該抱一種研究態度,而唔係政治化,無論邊一年嘅歷史都要完整保留,呢個先係完整嘅香港。」前人種樹,後人乘涼,大風坳郊野步行徑腳下的基座古蹟,猶如上一代人沉睡於地底,凌Sir希望透過介紹昔日原貌,讓新生代理解及認識洋人曾為本港貢獻過,不因國籍而被遺忘。

港故事

有些人有些事,越是美好越留不住。本土手藝、傳統行業、街頭老店,都帶給我們生活的溫度和記憶的厚度,如果你知道有這樣的故事,歡迎提供。(致電或WhatsApp 6383 6568 註明「港故事」)。

長青網 - 一站式長者及護老者生活資訊網站

記者:莫家文

攝影:文兆麟

要逐一發掘太古吊車系統遺址,不能順着郊遊徑而行,而是要穿越叢林,跨過溪澗及引水道,在每棵樹之間掛上絲帶以防迷路,猶如跑毅行者般翻山越嶺,曾參與失蹤人口搜救工作的凌Sir笑說:「我每次自己行,都預先share定個GPS位置畀隊友知,萬一有咩事,同伴都知道喺邊度執返我(遺體)上嚟!」

這些發現都靠凌Sir一步一腳印走出來,與其身份背景不無關係。現年64歲的他,當差28年,2005年退休前做過水警、衝鋒隊、警校教官及鄉村巡邏隊,50歲退休後又曾受聘任職「千億新抱」徐子淇與其夫婿李家誠的貼身保鑣主管,並創立郊野義務搜索隊參與上山搜救失蹤人士任務,廣結人緣,剛巧他研究港島差館歷史時,於兩三年前參與廢墟探索專家劉李林舉辦的導賞團,意外發現舊日太古吊車系統未拆卸的石墩,開始搜集資料,才逐步發掘出這個佔地遼闊的逾百年歷史文物寶庫。

確認21組遺址 將設導賞團

凌Sir翻查香港史料發現,當年太古糖廠及船塢進駐港島東,先於柏架山興建吊車系統(俗稱太古索道),1892年通車,山上再興建高級職員宿舍,讓洋人大班在山中避暑,亦可躲過肆虐本港的瘟疫,宿舍其後改建成居港洋人的療養院,至1932才告停運,相關建築物拆卸,自此荒廢80多年,湮沒於花草堆中寂寂無聞。他不甘當年一個成就輝煌的華洋社區,如今變成無人過問的廢墟,開始聯同有志者組成民間保育團,逐一利用現有資料重塑太古索道原貌。

民間保育團隊各人各司其職,他曾任村巡隊,擅用雙腳走遍各類陡坡山谷,亦有專辦歷史導賞團的社工Kenny成為資料搜集王,翻查舊日書刊及太古舊檔案圖庫,比對太古索道與現址,以確認實際位置及走向,再由擅長操控航拍機的隊友Andrew,深入不能靠近的深谷位置搜索新遺址,再加上志願者找尋舊居民進行口述歷史紀錄,近日終確認21個已拆卸吊車纜塔遺留下來的石墩遺址,同時發現山上三座舊宿舍及療養院的底座地基石牆、水閘控制裝置等地點,整個古蹟以祐民街為起步,延綿至大風坳東區自然步道,全程2.3公里,年前已聯絡太古集團爭取支持開設導賞團,先讓內部員工報名參加,計劃今月公佈發現,日後再開放予公眾參觀,形成廣大民意,爭取政府同意成立太古索道保育徑,進行長期保育。

要獲政府首肯成為古蹟步行徑,除了爭取民意,還要與時間競賽。每年風季均會為太古索道遺址帶來一定破壞,尤其是去年9月山竹襲港,大量樹木連根拔起,倒塌於遺址前,單是清理道路重闢路徑,便要花數個月時間整理,加上舊石牆或昔日太古員工使用的紅磚路日久失修,水土流失,若不盡快保育,相關古蹟只會加快消失於歷史洪流中,無奈政府近年「去殖化」表現,凌Sir希望政府不要太過注重九七回歸後的政治任務,而忽視昔日史實。

盼政府勿因政治任務忽略史實

「我覺得唔需要太過敏感,(殖民歷史)呢個係事實,就如我曾經為香港皇家警察服務一樣,(歷史)應該完整保留,唔應該迴避,英資建築物曾經喺香港建築史上發展好輝煌,我哋對歷史應該抱一種研究態度,而唔係政治化,無論邊一年嘅歷史都要完整保留,呢個先係完整嘅香港。」前人種樹,後人乘涼,大風坳郊野步行徑腳下的基座古蹟,猶如上一代人沉睡於地底,凌Sir希望透過介紹昔日原貌,讓新生代理解及認識洋人曾為本港貢獻過,不因國籍而被遺忘。

港故事

有些人有些事,越是美好越留不住。本土手藝、傳統行業、街頭老店,都帶給我們生活的溫度和記憶的厚度,如果你知道有這樣的故事,歡迎提供。(致電或WhatsApp 6383 6568 註明「港故事」)。

長青網 - 一站式長者及護老者生活資訊網站

回應 (0)